李薇又一次在深夜删光了所有朋友圈,把几个最亲密的朋友拉黑。第二天中午,她又红着眼睛,挨个打电话道歉:对不起…昨晚我控制不住…我觉得你们都讨厌我了…

电话这头的朋友只能无奈叹气,这已经是这个月第三次了。她们心疼李薇,但更害怕她下一秒又会爆发什么情绪海啸。

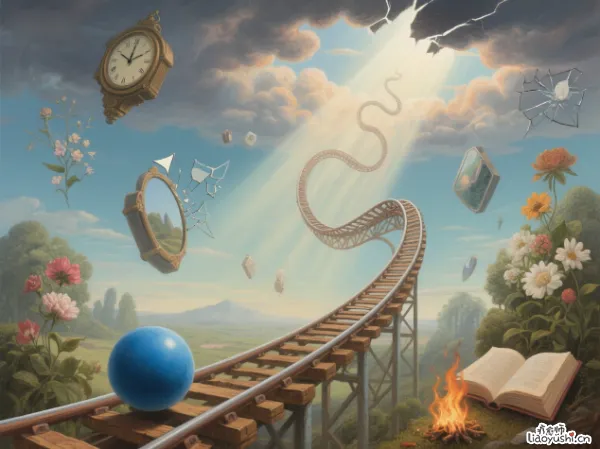

这像不像一台失控的情绪过山车?不是作,也不是脾气差,这极可能是bpd边缘型人格障碍在暗中操控着一切。

我们身边或许都有这样的人:

前一秒视你为全世界最重要的人,后一秒突然冷若冰霜,指责你根本不在乎TA;

明明渴望亲密,却总在关系升温时突然推开对方;

情绪像坐过山车,一点小事就能引发剧烈波动;

内心深处,总有个声音在说:我不值得被爱,我最终会被抛弃。

小雅是我在咨询中认识的女孩。她工作能力很强,却总跟上司处不好。一次项目成功后,上司随口说了句下次可以更注意细节,她瞬间崩溃,认定上司要开除她,冲动提交了辞职信。事后才得知,上司当时正想给她升职。强烈的被抛弃感扭曲了她的判断,让她亲手推开了机会。

还有阿哲,他渴望爱情,但每段关系都惊人地相似:热恋期如胶似漆,他恨不得24小时黏着对方;可只要女友稍微忙一点没及时回信息,他就陷入恐慌,疯狂打电话、质问,甚至以分手相逼。几次下来,再爱他的人也精疲力竭。他哭着说:我知道这样不对,可那种要被抛弃的恐惧感一上来,我就像掉进冰窟窿,只想死死抓住点什么…

BPD的核心痛苦,是一种刻骨铭心的存在性不安,仿佛脚下永远没有坚实的地面,随时会坠入深渊。

这种不安往往源于破碎的童年经历:

父母情绪反复无常,孩子永远在猜测下一秒是拥抱还是责骂;

重要抚养者本身情绪不稳定,孩子被迫成为照顾者;

遭受过情感忽视或虐待,安全感从未真正建立。

想象一下,一个孩子从小没有得到稳定可靠的爱与回应。TA内心那个关于我是谁、我是否值得被爱的基石是碎裂的。长大后,TA只能像抓住救命稻草一样,试图从每一段关系中拼命索取那份从未体验过的稳定确认:你真的不会离开我吗?你真的在乎我吗?

但BPD不等于绝望的判决书。它更像一套错误的生存程序,可以被识别和改写。

1、觉察你的情绪龙卷风:

下次当那种被抛弃的恐慌、暴怒或空虚感排山倒海而来时,别急着行动。试着按下暂停键,哪怕只有十秒钟。

问自己:此刻真正触发我的是什么?是眼前这件事,还是它勾起了我过去哪个可怕的回忆?

李薇后来学会,在深夜情绪崩溃想删好友时,会强制自己关机睡觉。神奇的是,第二天早上,那种摧毁一切的冲动往往消散了大半。

2、给感受贴标签:

别让情绪模糊成一团难受死了的乌云。试着精准描述:我现在感到强烈的恐惧,害怕被拒绝,我感到胸口憋闷的愤怒,因为我觉得被忽视了。

当你清晰命名情绪,就夺回了一点控制权。

3、挑战非黑即白的滤镜:

BPD容易让人陷入要么完美,要么垃圾的极端思维。当你想他迟到=他根本不爱我时,刻意寻找灰色地带:他迟到确实让我生气,但上周他还记得我胃疼给我买药,这能说明他完全不关心我吗?

小雅在意识到自己非黑即白的思维后,开始练习记录证据。当再次觉得上司要开除她时,她会写下:证据一:上周他刚肯定了我的报告;证据二:他今天还问我要不要一起午餐。

现实证据能有效松动灾难化想象。

4、建立健康的暂停机制:

在情绪即将引爆的临界点,提前和信任的人约定好安全词。比如:如果我情绪很糟,我说需要空间,请给我一小时独处,不是拒绝你,是我需要冷静。

阿哲和女友约定,当他感到恐慌袭来时,会说风暴预警,然后立刻去另一个房间做15分钟深呼吸或冷水洗脸。这个缓冲带给了他冷静的空间,也保护了关系不被瞬间摧毁。

5、寻找你的锚点:

培养一两件能快速让你回归当下的具体小事。可以是用力捏一个压力球感受它的触感,可以是用冷水洗脸,可以是一段特定的、让你平静的音乐,或者简单重复一句自我肯定的话:此刻我是安全的。这些锚点能帮你从情绪的惊涛骇浪中暂时靠岸。

我见过一位被BPD困扰多年的来访者,在学会这些技能后说:以前我觉得自己被困在一间着火的屋子里,除了尖叫和撞墙别无选择。现在我知道,这屋子其实有门,而我找到了钥匙。

真正的强大不是从不跌倒,而是跌倒后知道如何爬起来。每一次在情绪风暴中按下暂停键,每一次挑战那个我不值得被爱的诅咒,都是在裂缝中种下自我救赎的种子。

BPD的痛苦真实而剧烈,但它不是你生命的全部定义。那些在混乱中依然渴望爱与联结的努力,那些在绝望边缘尝试自控的瞬间,才是人性最坚韧的光芒。

真正的修复不在于永远避开深渊,而在于跌落时,你已学会如何抓住崖壁上的藤蔓。每一次情绪的狂风暴雨,都是你重新校准内心罗盘的机会。