凌晨三点,小雅蜷在冰冷的浴室地板上,手机屏幕的光映着她红肿的双眼。就在几小时前,她还和男友在高级餐厅里笑得像个幸福的孩子。可当男友说了一句今天菜有点咸,小雅瞬间觉得整个世界都塌了,他是不是在暗示我选的餐厅不好?他是不是开始嫌弃我了?他是不是不爱我了?歇斯底里的质问像失控的火车,最终男友摔门而去。

那一刻,我感觉自己像被整个世界抛弃的垃圾。小雅后来对我说,声音里满是疲惫。

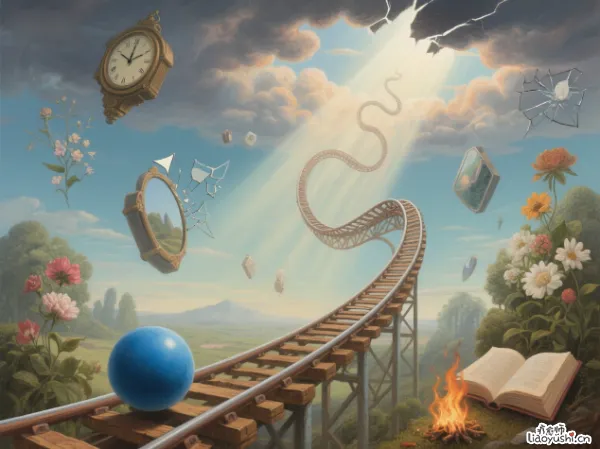

小雅的故事,在心理咨询师李医生的办公室里并不罕见。她是一位专门与边缘型人格障碍(BPD)来访者工作的资深咨询师。你见过游乐场里那种疯狂旋转的过山车吗?李医生这样比喻,BPD患者的内心世界就是这样。前一秒还在云端,下一秒就可能坠入深渊。爱一个人时,对方是生命里唯一的光;恨起来时,那光又成了刺向自己的刀。情绪像过山车一样毫无预兆地急转直下,连他们自己都抓不住扶手。

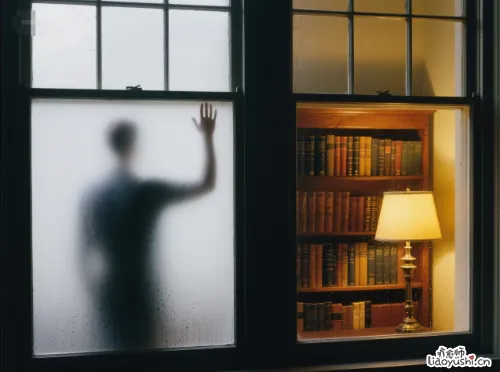

这种过山车般的体验背后,是刻骨铭心的恐惧,害怕被抛弃的恐惧。小雅在关系中像个惊恐的雷达,男友稍晚回复信息,她脑中就上演着他出车祸了或他肯定和别人在一起的灾难片。她曾整夜守在男友公寓楼下,只为确认他是否在家。她自己也困惑:我知道这很可怕,可我就是停不下来,好像不这么做,下一秒他就会消失。

这种恐惧常常源于童年未被安抚的伤痛。小雅的父亲在她五岁时离家消失,母亲情绪阴晴不定。小小的她不得不学会用尖叫、哭泣甚至伤害自己来确认母亲的存在。成年后,她将这种极端模式复制到每一段亲密关系里,当内心那个无助的五岁小孩再次感到被抛弃的威胁时,只能用激烈的手段求救。

在情绪风暴席卷的间隙,BPD患者常陷入我到底是谁的迷茫。小雅能清晰地描述客户想要的设计风格,却无法回答你喜欢自己什么。她的社交形象像变色龙,在同事面前是干练精英,在男友面前是依赖小女人,在朋友面前又成了豪爽大姐。聚会散场后,巨大的空虚感像黑洞吞噬着她:哪一个才是真的我?还是说……根本没有一个真我?

风暴来临前,身体常会发出警报。小雅手腕上几道浅浅的旧疤,是她过去唯一能确认自己存在的方式。李医生说:当情绪痛苦剧烈到无法承受时,身体上的痛反而成了锚点,让他们暂时从内心的撕裂感中逃脱。而疯狂购物、酗酒、暴食甚至危险的性行为,都是试图关掉那震耳欲聋的痛苦噪音的极端尝试。

小雅真正开始转变,是在一个崩溃大哭后的清晨。阳光照进一地狼藉的客厅,她无意间刷到一篇关于BPD的文章,字字句句像在解剖她的灵魂。原来我的痛苦有名字,原来我不是怪物。那一刻的复杂感受,混杂着震惊、委屈与奇异的释然。

走进李医生的咨询室,小雅才真正理解情绪风暴的触发器。她开始学习暂停技术:当男友的短信回复慢了,胃部开始发紧时,她不再立刻打电话质问,而是强迫自己把手浸入一盆冷水中,强烈的感官刺激能瞬间重启大脑。她在手机备忘录里记下:他上次加班到十点也回复慢了,后来给我带了夜宵。这些具体事实成了对抗灾难化想象的武器。

小雅最大的突破,是学会在风暴眼中看见内心那个受伤小孩。当自我厌恶感再次袭来时,她尝试对自己说:我知道你很害怕,那个五岁的小雅又觉得要被丢下了。我在这里,我陪着你。这种自我对话起初生硬如演戏,但当她真的在镜子里拥抱自己颤抖的身体时,冰封的内心裂开了一道缝隙。

BPD患者的爱恨情仇常如烈焰灼伤身边人。小雅的男友曾痛苦地问我:我该继续当她的救生圈,还是该保护自己?真正有效的支持,需要像稳固的灯塔,当对方在风暴中失控攻击时,温和而坚定地说:我爱你,但你现在说的话伤害了我。我们先暂停一下,等平静些再谈。设定清晰的边界不是拒绝,恰恰是告诉对方:风暴再大,我依然会在安全的地方等你。

小雅手腕上的旧疤如今已淡得几乎看不见。她依然会经历情绪波动,但不再是失控的过山车。她开始学习陶艺,泥土在指尖的触感让她感到前所未有的踏实。最近一次见面,她给我看手机里一张照片:她和男友在郊外露营,两人头发凌乱地冲着镜头大笑。那天也吵架了,她笑着说,但吵完我们一起看了日出。原来阴天过后,太阳真的会出来。

BPD的情绪风暴或许猛烈,但人心深处永远有未被摧毁的韧性。那些在爱恨间挣扎的灵魂并非无可救药;他们只是需要重新学习,如何在风暴中为自己搭建一座避风港。

小雅在日记本上写过一句话:原来最深的黑暗里,也能摸到自己心跳的形状。

这缓慢而真实的摸索,本身就是一种不动声色的力量。

你内心是否也有无法平息的飓风?别怕,风暴终会过去,轨道仍在延伸,而你,从来都不是孤身一人。