朋友,如果你在搜索框里敲下边缘型人格障碍能自愈吗,我懂你心里那份沉甸甸的期待,还有那丝不敢明说的恐惧。你或许在某个深夜情绪崩溃后,对着镜子里的自己发问:是不是只要我够努力、够坚强,就能独自爬出这个泥潭?是不是熬着熬着,就能正常了?

让我告诉你小敏的故事。她曾经也这么相信。大学时,她像颗随时会爆炸的雷,前一秒还和室友谈笑风生,下一秒可能因为对方一句无心的话,就认定自己被全世界抛弃,愤怒地摔门而出,整夜在街头游荡。剧烈的情绪像海啸,瞬间就能淹没她。亲密关系更是战场,她渴望极致的爱,又总在恐惧被抛弃的想象中,亲手把对方越推越远,用激烈的争吵或威胁性的分手来反复测试对方的真心。她觉得自己糟透了,像一具空壳,有时甚至用刀在手臂上划出伤痕,只有那清晰的痛感,才能让她确认自己还活着。

熬过去就好了,别人不都这么过来的吗?她这样告诉自己,咬着牙硬撑。她试过疯狂运动累到虚脱,试过把自己关起来断绝一切人际往来,试过看一大堆心理学自助书籍。痛苦如同潮汐,退去时让人误以为痊愈,涨潮时却将人拖入更深的窒息。

结果呢?毕业工作后,高压环境像催化剂,那些她以为被控制住的情绪怪兽变本加厉地反扑。一次和上司的激烈冲突后,她被建议休息,那一刻,长久以来独自硬扛的堡垒彻底崩塌。她终于明白,有些风暴,单靠个人的意志力,真的无法穿越。

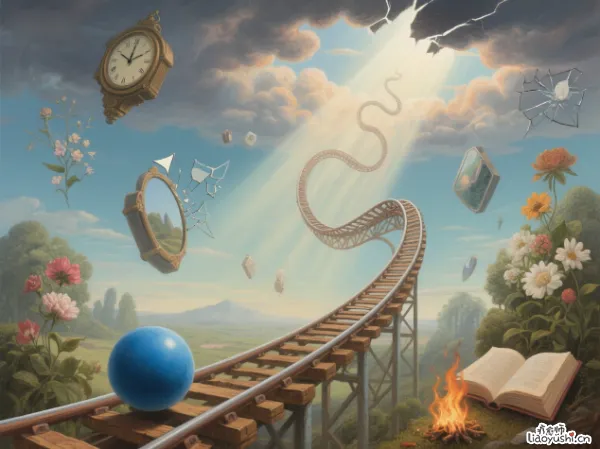

边缘型人格障碍(BPD)的核心,从来不是意志薄弱或性格不好。它像一场在神经与心灵层面同时刮起的风暴。大脑中负责情绪调节、冲动控制和理解人际信号的区域,可能天生就带着更敏感的警报系统,或者在后天经历(尤其是早期创伤)中被重塑得更容易拉响警报。那种强烈的空虚感、自我认同的破碎、对被抛弃深入骨髓的恐惧,以及随之而来的极端行为,是大脑和心灵在痛苦中发出的、扭曲的求救信号。当情绪风暴席卷而来,大脑的警报系统被错误地触发,将我们困在自我怀疑的牢笼中。

指望这样复杂交织的生理心理风暴能像感冒一样自愈,就像期待台风能自己调转方向离开一样不切实际。但这绝不意味着绝望。真正的转机,往往始于承认我一个人不行。

阿哲的经历就是一道穿透乌云的光。他和小敏很像,情绪像过山车,关系总是一团糟,自我厌恶到极点。无数次在情绪崩溃的边缘,他也想过放弃。不同的是,在一次几乎失控的自伤行为后,他颤抖着手指,拨通了一个心理热线。这是他第一次向外伸出求救的手。

这条路并不平坦。他开始了漫长而专业的辩证行为疗法(DBT)。第一次在治疗小组里,听别人描述那种熟悉的、被情绪瞬间吞噬的恐怖感觉时,他震惊了:原来我不是怪物?原来有人懂?

学习痛苦耐受技巧,比如用握紧冰块代替自伤,用暂停策略在争吵爆发前离开现场,这些看似简单的工具,在无数次练习后,成了他在情绪海啸中抓住的救生圈。识别情绪、给情绪命名、追溯情绪爆发的链条,这些练习笨拙又艰难,却像在混沌中慢慢点亮一盏盏灯。

治疗不是魔法,它更像一场艰苦的自我重建工程。

阿哲依然会有情绪剧烈波动的时候,关系里也仍有挑战。但最大的不同是,他不再被情绪完全主宰。他能感觉到风暴要来了,他能用学到的技巧去缓冲、去应对,而不是被彻底击垮。他不再觉得自己是无可救药的坏和疯,他开始看到自己行为背后那个受伤的、渴望被看见和接纳的内在小孩。这种觉察本身,就是最强大的稳定剂。

而林姐的故事,则让我看到支持系统那温暖而坚实的力量。她被确诊BPD时已人到中年,婚姻濒临破裂,与青春期的儿子关系紧张到极点。她的自救之路,除了坚持个体治疗,更重要的是勇敢地向最亲近的人坦白。她选择了一个相对平静的时刻,和丈夫、儿子坐在一起,坦诚地告诉他们:我得了边缘型人格障碍。这意味着我的情绪有时会失控得厉害,我会非常害怕被你们抛弃,可能会说很伤人的话,做很冲动的事…这不是你们的错,是我在生病。我在努力治疗,但我需要你们的帮助和理解。

这需要巨大的勇气,也伴随着风险。但她的坦诚,撕开了误解的幕布。家人开始去了解BPD是什么,参加家庭治疗,学习如何设置健康的边界,如何在林姐情绪风暴来袭时,用我理解你现在很难受,我在这里陪着你,但我们先冷静一下再谈代替指责或冷漠回避。

当痛苦被理解,孤独便失去了吞噬心灵的力量。

家庭不再是另一个战场,而渐渐成为她可以喘息、可以练习新模式的安全基地。这种被接纳、被理解的环境,是任何药物或治疗技术都无法替代的疗愈养分。

所以,回到那个揪心的问题:边缘型人格障碍能自愈吗?如果自愈意味着不借助任何外力,完全靠个人意志力挺过去然后症状神奇消失,答案几乎是否定的。BPD的根源太深,涉及大脑运作模式和长期形成的行为情感模式,单打独斗太难。

但如果我们把愈理解为一个持续的、动态的康复过程,一个学会与症状共处、重建稳定而有意义生活的旅程,那么答案绝对是充满希望的:是的,你可以好起来,而且可以好得多!

这不是空洞的安慰。有扎实的研究证据支持,像辩证行为疗法(DBT)、心智化基础疗法(MBT)、图式疗法等专门针对BPD的疗法,能显著且持续地改善核心症状,减少自伤自杀行为、稳定剧烈波动的情绪、改善混乱的人际关系、减轻那种噬人的空虚感和自我认同障碍。药物虽然不能治愈BPD本身,但可以帮助管理常常伴随BPD出现的抑郁、焦虑或冲动控制问题,为心理治疗创造更好的基础。

康复不是指变成一个完全没有情绪波动、永远理性平和的完人。它意味着:

你依然能感受到情绪的强度,但不再被它完全淹没和主宰,你能在风暴中找到相对安全的台风眼。

你依然会在关系中感到不安,但能识别这是BPD的恐惧在说话,而不是事实,能用更健康的方式去沟通和确认。

你开始清晰地知道我是谁,喜欢什么,想要什么,建立起稳定、积极的自我感。

自伤、自杀念头或冲动的、毁坏性的行为不再是你的解决方案。

你拥有了实实在在的工具箱,里面装满了学到的技巧,用来应对那些过去会让你崩溃的情境。

这条路需要什么?它需要你鼓起勇气,承认我需要帮助,然后主动伸出手,去寻求专业的、被验证有效的治疗(DBT, MBT等)。它需要你付出坚持和耐心,治疗不是速效药,会有反复和挫折,但每一次练习都在重塑你的神经通路。它需要你学习自我慈悲,停止用我为什么这么糟糕来鞭挞自己,理解那些行为曾是你在痛苦中求生的方式。它还需要你,如果可能的话,尝试去建立或修复你的支持网络,让理解你、愿意与你共同学习的人围绕在你身边。

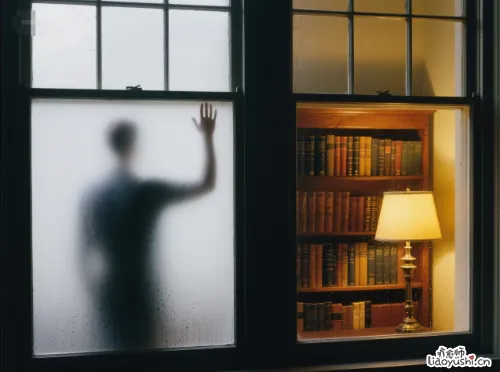

真正的疗愈始于承认脆弱,并在破碎处种下联结的种子。

你问能自愈吗?不如问我准备好,允许一些光透进来了吗?那束光,可能来自治疗师冷静而专业的引导,可能来自小组里同伴一句我懂的共鸣,可能来自家人开始尝试理解的笨拙努力,更来自你内心深处那个决定不再独自沉沦的微弱却坚定的声音。

风暴或许不会完全停息,但你将学会在风雨中辨认方向,建造属于自己的坚固港湾。你从来不是一座孤岛,康复之路,就在你决定不再独自跋涉的那一刻,悄然展开。