我至今记得2023年深秋的雨声。那天在诊室,陈医生把钢笔啪地拍在桌上:擅自停药?你们当抗抑郁药是退烧贴吗?

对面那对父母肩膀同时缩紧,母亲指甲抠进人造革提包,父亲喉结滚动着挤出辩解:她月考进步了…我们以为…

玻璃窗外,十六岁的林小雨正用指甲在胳膊旧疤上划新十字,血珠渗进校服袖口的草莓刺绣。那抹粉色突然刺得我眼睛发酸。

小雨发病始于初二物理竞赛失利。起初她说黑板字在飘,后来变成胃里扎满图钉。父母却把病历锁进抽屉:重点中学多少人羡慕你?

有次她凌晨给我发消息:表姐,刀片划下去那瞬间,痛感像开闸洪水冲走脑子里的锈。

我冲去她家时,撞见姑父举着划烂的试卷吼:这就是你逃避补课的方式?

他们不知道,我国青少年抑郁检出率达24.6%,每四个孩子就有一个困在心灵沼泽。更揪心的是,超70%父母把救命信号当青春期叛逆,就像小雨妈妈发现她手臂伤痕时,第一反应是买祛疤膏配长袖衬衫。

住院部三楼东区像个褪色水族馆。我陪小雨做经颅磁激发治疗时,邻床男孩突然抽搐倒地。护士边注射镇定剂边叹气:父母嫌药费贵改吃偏方…

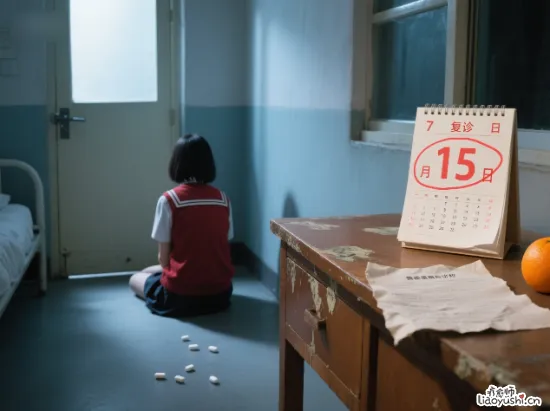

这让我想起小雨偷偷说的秘密:她把帕罗西汀压舌下,假装吞咽后吐进盆栽。那株发财树后来枯得特别快,抗抑郁药骤停如同抽走溺水者的救生圈。

福州市那个初三男生擅自停药后出现幻听,总听见陌生人骂他蠢货。申晨煜医生说透真相:血清素浓度不是靠意志力能拉升的电缆,它是大脑里脆弱的萤火虫群。

转折发生在小雨吞药未遂抢救后。姑父在ICU外攥着缴费单发呆,突然指着情感忽视量表问:这比白血病难治吗?

认知转变像剥洋葱,起先他们只接受小雨压力大,后来承认她需要休息,最终在复诊时红着眼圈问医生:海马体萎缩…还能长回来吗?

那天姑父做了件震撼全家的事:把小雨的药盒嵌进带密码锁的相框,背面刻着7月15日·新生纪念日。

现在想来…或许我们该把药片称为脑维他命?就像近视要戴眼镜那样自然。有组数据总扎着我:实施自我伤害的青少年中80%曾明确预警,仅12%家长当真。

去年冬至我去小雨大学探望,她正给心理社团画宣传漫画。画面里抑郁怪兽被药丸链锁住,少女踩着琴键般的药盒走向日出。

画得矫情吧?她笑着把柠檬茶塞给我,腕间疤痕被星空手链遮住。风里有新鲜橘子香,我突然意识到,当年诊室刺鼻的消毒水味,早被时光酿成生命盐粒。

等等,或许更准确的说法应该是…父母觉醒的代价常是孩子的血泪签单。但当我看到小雨父亲在家长会分享抑郁症护理手册,台下妈妈们疯狂拍照时,(撕纸声)该死,这纸巾质量真糙…