日子过得真是糟透了,一天天的,烦心事堆得像山一样高。起床闹钟响了又响,感觉身体被钉在了床上,每一寸骨头都在抗拒。地铁里挤得像沙丁鱼罐头,我的骨头被挤得生疼,旁边那位大哥身上一股隔夜的酒气混杂着说不清道不明的汗味,一阵阵往鼻子里钻,那味道简直能把人顶一个跟头。

到了公司,屁股还没焐热椅子,邮箱里已经塞满了未读邮件闪烁着小红点,每一个小红点像一枚小炸弹,等着引爆焦虑的情绪;部门里那几个刺头儿早早就在那儿等着挑事儿,眼皮还没完全睁开就面临一堆麻烦。傍晚拖着灌了铅似的双腿回家,地铁依旧拥挤不堪,好不容易钻进家门,门口居然还堵着一张物业催费的纸片,冷冰冰地躺在冰凉的地砖上。

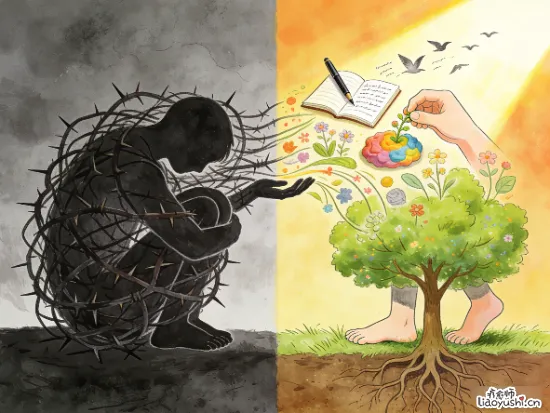

日子像被卷进了一台生锈的、干涩的巨大机器里,吱嘎作响,循环碾压着可怜的神经。疲惫深深刻在骨头缝里,每一天都好像是被谁用力推着往前走,心口的怨气却越积越厚,沉甸甸的,像个吸饱了水的秤砣,坠在那儿,很不舒服。这怨气似乎已经凝结成了病态的依赖,像一种顽固的毒瘾,自己无力挣脱。

偶然翻到一本旧书,书名都磨损得快看不清了,大概是讲什么心灵修炼的。书页已经泛黄卷边,不知被谁遗忘在角落很久了。里面夹着一张小小的便签纸,字迹娟秀,写着个让我嗤之以鼻的建议,每天坚持说谢谢,对,就是这个词,说够三十六万遍。三十六万遍?开什么玩笑!我当时简直觉得荒谬极了,这数字大得毫无道理,像个吓人的天文数字,更像一个不可能完成的诅咒任务。

然而,也许是内心那片沉重的灰暗实在无处倾泻了,又或者是一种自暴自弃的古怪冲动占了上风?谁知道呢。反正,生活已经被推到了这样一个乏味而绝望的角落,似乎也没什么可再失去的了。嘿,那就试试呗?横竖都是灰溜溜的焦灼日子,试试这个怪念头,似乎也没什么大不了的成本。

于是,一个近乎荒诞的自我挑战,就在这样一种灰暗且带着点麻木的念头里,被动地开始了。

头几天真是煎熬。对着办公室里那盆半死不活的绿萝,硬挤出谢谢两个字,声音干涩得像生锈的齿轮在摩擦。绿萝毫无反应,叶子依旧蔫巴巴地耷拉着。对着永远堵车的早高峰说谢谢?感觉就像在嘲讽自己,心里的烦躁和堵在路上的憋闷感一点都没减少。连对着早晨那杯只能称之为提神苦水的速溶咖啡,说着谢谢的时候,舌头都觉得有点僵硬、不自然。

这哪里是什么感恩?简直就是一种极其别扭的表演,一种刻意为之的、笨拙又毫无意义的机械重复。每一次勉强吐出这两个字,内心真实的怨气不仅没有被抚平,反而似乎更加尖锐地刺痛着自己。那种感觉,就像是拿着一把生锈的钝刀,试图去雕刻一块顽石,既尴尬又徒劳。心口的那个秤砣,似乎反而因此又沉重了几分,压得人有点喘不过气。这事儿,能坚持多久?我自己都强烈地怀疑着。

突然想到昨天路过面包店,橱窗里新出的红豆包看着真诱人啊,那红豆粒饱满得仿佛要爆开似的,可惜队伍排得老长,只好作罢……算了,言归正传。

转折点出现在某个同样糟心的雨夜。加完班出来已经很晚了,雨下得很大,没带伞,真是倒霉透顶。冷冰冰的雨水毫不留情地砸在脸上、钻进脖子里,狼狈地冲到公交站台棚子下,一股浓烈的尿骚味混杂着湿哒哒的霉味扑面而来,简直呛人。心情瞬间跌到谷底,怨毒的咒骂几乎要脱口而出。就在这时,视线不经意扫过角落幽暗处,一只瘦得皮包骨的三花流浪猫正蜷缩在冰冷的角落里,警惕又虚弱地看着我,雨水把它脏兮兮的毛发打湿成一绺一绺,紧紧贴在嶙峋的骨头上。

不知怎么的,那句已经重复了上千遍的谢谢,竟在这片肮脏和狼狈中,极其突兀地、几乎是被一种莫名的力量推着,从我冻得有些麻木的嘴唇里滑了出来,声音轻得像蚊子哼,还带着点颤抖:……谢谢你在这儿。这话说出来我自己都觉得莫名其妙,毫无逻辑可言,谢它什么?谢它让我注意到这里的脏乱差?还是谢它比我此刻更可怜的样子?完全说不通啊!

但就在那一刻,对着那只同样在风雨中瑟瑟发抖、眼神浑浊警惕的小生命,那句谢谢脱口而出之后很久,我那颗被怨怒冻得硬邦邦的心,某个角落似乎被这不合时宜的谢谢,极其微弱地拱了一下,一种奇异的感觉缓慢地弥漫开来。好像……好像有一小块冰,被这细小的声音悄悄融掉了一个角。这感觉很短暂,却无比清晰。原来感恩并非只对得到;有时,它是对同在最深的确认。

之后的日子,那句谢谢似乎被赋予了新的力量。我不再只是对着绿萝说,不再仅仅对着堵死的车流说,尽管有时说出来还是觉得喉咙发紧。我开始试着感谢清晨刺眼的、几乎把人惊醒的闹铃声,虽然它粗暴地打断了我的好梦,但至少它让我没有迟到(昨天闹钟没响那次,扣了钱的心痛还新鲜的)。试着感谢地铁里那个无意间踩了我一脚、连声道歉都吝啬的路人,他踩醒了我麻木的脚,也让我的怒气被踩了个稀碎,反而觉得有点好笑。

开始感谢那个总爱挑刺儿、说话刻薄的同事,他那张挑剔的脸虽然让人厌烦,但正是他一次次的刁难,硬生生把我那份敷衍了事的报告打磨得勉强能看了。甚至,也开始感谢那张冷冰冰躺在门口的物业催费单,哦对了,说到单子,上次那家的催费电话真够执着,一天打三遍……算了,这跟感恩有什么关系呢?

渐渐地,一种难以言喻的变化被真切地感受到了。心口那个沉甸甸的、堵着怨气的秤砣,似乎一天天在松动,在减轻分量。它不再那么死死地坠着我的心往下沉。琐碎的烦恼依旧存在,烦恼并没有凭空消失,糟糕的交通、繁重的工作、难相处的同事……它们一个都没少。

但奇妙的是,当那句谢谢不再仅仅是喉咙里的音节,而是试图在心里真正扎根、寻找一丝微茫的理由时,看待烦恼的视角竟然被动地、一点点被撬动了。那些曾经让我瞬间爆发的火药桶,好像被悄悄注入了一种缓冲剂。

是的,生活里那些硌人的砂砾还在。但一种前所未有的、淡淡的宁静感,开始主动地、缓慢地从心底的某个角落向上渗透蔓延,像初春悄然融化的雪水,无声浸润着干涸坚硬的土地。这宁静是如此微弱,却又如此清晰可辨。它并非来自外部环境的任何改变,那人潮、那雨水、那账单依旧冰冷坚硬。这份宁静,仿佛是从内部生出的一股细微暖流,无声地消解着长久淤积的冰层。

当这种内在的转换累积到一定程度,外在的世界竟然也真的开始映照回一些微小的、却无法忽视的涟漪。那个一向刻薄的同事,有一天竟然破天荒地在我桌上放了一杯咖啡,虽然什么都没说,但那杯咖啡的热气袅袅升起的样子,印在了心里。手机里那个几年都没联系、早已被我拉黑的号码,竟然主动发来一条道歉短信,言语间满是迟来的愧疚,虽然事件早已模糊不清。

最不可思议的是,仅仅因为每次在楼下遇见时,我都习惯性地对那位总是板着脸、脾气很坏的保安大爷点点头,说声辛苦了,在一个同样寒风刺骨的加班夜,当我拖着疲惫不堪的身体走到小区门口时,他居然从他那小小的值班亭里探出头,递过来一个还冒着腾腾热气的烤红薯,声音依旧硬邦邦:看你天天这么晚,暖下手!

那个烤红薯的温暖,从冻僵的手心一直烫到了心底深处。那一刻,我才恍然大悟,原来那句笨拙的谢谢,竟真的在看不见的地方悄然编织着什么,一种无形却坚韧的联系被建立起来了。

有一次加班到深夜,办公室里只剩下电脑屏幕幽暗的光芒。疲惫像无形的潮水一波波涌来,快要将人淹没。就在意识即将被倦意拖入深潭时,脑海中却不受控制地浮现出那只雨夜里蜷缩在肮脏角落、浑身湿透、瑟瑟发抖的花猫身影。几乎是下意识的,一句无声的谢谢又在心底轻轻漾开。

这一次,不是为了什么具体的缘起,不是为了得到什么,甚至不是为了期待遇见什么。只是单纯地、深深地感恩于此时此刻,能拥有健康的身体支撑着劳作,能拥有一份带来收入的工作,能在深夜感知到那份穿越时空的卑微悸动所带来的温柔回响。这枯坐的深夜,竟被一种无法言喻的、丰盈而温暖的静谧感所笼罩。

原来真正的感恩,早已超越了刻意的练习,它本身就成了生命呼吸的自然状态。

如今,我依旧行走在拥挤不堪的人潮中,为账单发愁,为堵车皱眉,为繁杂的工作挠头。生活还是那个样子,充满了琐碎的摩擦和压力。心中那个抱怨的瘾头,并未彻底根除,偶尔还是会冒出来,在我疲惫或者受挫时,低声嘀咕着不满。然而,每一次,当那熟悉的怨气又开始在胸腔里隐隐拱动时,那些在无数个笨拙的谢谢瞬间累积起来的微弱光芒,同事那杯热气腾腾的咖啡、保安大爷手里烤红薯那烫人的温度、甚至记忆中那只雨夜里流浪猫浑浊却带着一丝惊疑的可怜眼神,它们仿佛被一种无形的力量唤醒,在我内心的黑暗中悄然闪烁起来。

它们微弱,却带着真实的暖意,像一颗颗被点亮的微小星辰。它们无言地映照着我,提醒着我另一种存在的可能。自然而然地,一句谢谢,也许是给这拥挤却让我得以通行的街道,给这份带来压力却也提供面包的工作,甚至给此刻这依旧起伏、却能感知到痛苦之外其他事物的心,如同呼吸般自然地涌上唇边,轻轻地将那即将升腾的不满悄然安抚了下去。原来感恩并非要求彻底熄灭抱怨的火星,而是在灰烬之上,一次次重新点燃觉知的光芒,让生命能在每一次笨拙的谢谢里,被缓慢而坚定地、更深地唤醒。

那三十六万遍的终点,不再像一个遥不可及的任务。当感恩不再是刻意的计数,而是眼中开始映照他人的苦难与微光,生命便在荒漠中悄然生出联结的绿洲,原来每一次道谢,都是在风暴中心为自己锚定一颗不灭的星辰。