早上七点,闹钟第无数次被按掉。你挣扎着起床,心里发誓今晚一定早睡,可深夜的手机蓝光依旧刺痛双眼。办公室里,相似的争执再次发生,你反复抗议同事越界,却又在对方道歉后咽下委屈。恋情里,温柔体贴的伴侣渐渐变得冷漠控制,而你站在分手后的废墟上,突然意识到这剧情和上一次如出一辙。

这些场景像卡住的唱片针,在同一个音节上无休止地循环。每一次都似曾相识,每一次你都告诉自己”下次不会了”,可命运的齿轮依然顽固地碾过相同的轨迹。

心理学将这种循环称为”强迫性重复“,潜意识推动我们重演过去的创伤或冲突,试图改写结局。如同希腊神话中的薛西弗斯,日复一日推石上山,却永远在登顶前见证巨石滚落。那些重复的争执、相似的关系困局、戒不掉的坏习惯,都是心灵深处未被听见的呐喊:这里有一门功课,你尚未真正结业。

那些轮回的源头,是你心中未愈合的裂缝

若你仔细观察重复的节点,会发现它们总在叩击同一扇门:

- 每当接近成功时突如其来的自我怀疑

- 在亲密关系中重复触发被抛弃的恐慌

- 面对权威时无法抑制的讨好或反抗

这些行为背后藏着根深蒂固的认知扭曲: 童年被贬低的经历,让你在他人沉默时立刻解读为”ta讨厌我”(读心术);父母的苛责内化成内心的暴君,用”必须完美”的鞭子抽打自己(应该陈述);一次失败的经历被烙印成”我永远做不好”的魔咒(过度概括)。这些扭曲的思维如同心理滤镜,筛掉所有反证,只留下符合旧伤痛的信息。

小敏的故事就是典型。她在五年内三次爱上情绪反复无常的伴侣。心理咨询中,沙盘游戏暴露了她童年最深的恐惧:酒醉的父亲砸碎碗碟时,蜷缩在床底的自己。那些怒吼声在她神经系统中刻下程序,”爱即危险,但危险才是熟悉的爱”。于是她无意识地被相似特质吸引,试图在成年关系中治愈童年的自己,却反复踏入同一条冰河。

打破轮回:在伤口处重建内在秩序

终结强迫性重复并非靠意志力,它需要一场认知的重构:

1. 识别你的”创伤触发器”

当焦虑袭来时,用纸笔记录: 场景细节(谁在场?发生什么?) 身体反应(手心出汗?胃部紧绷?) 内心独白(”我又搞砸了”还是”ta会离开我”?)

这些记录会暴露你思维的固定路径。例如当你发现每次汇报工作前都出现”领导在皱眉,他肯定觉得我很蠢”的念头,便抓住了灾难化思维的证据。

2. 给过往伤痛重新配音

认知行为疗法的核心在于思维置换。每当”我注定孤独”的念头浮现,立刻追问: 是否有朋友主动联系过我? 是否有人曾对我表达善意? 这个结论是否放大了单一事件?

这个过程在重塑大脑神经回路,用理性的事实覆盖扭曲的滤镜。就像曾经有位来访者学会在恐慌时自问:”十年前母亲离开是因她无力抚养,还是我不值得被爱?” 真相的光终于照进被歪曲的洞穴。

3. 在安全区边缘练习”反本能”

停止重复需要创造新的体验: 习惯讨好他人的人,尝试在无关紧要的事上拒绝一次; 总担心被抛弃的人,主动告诉伴侣”我需要半天独处时间”; 强迫性熬夜者刻意提前一小时关灯,单纯感受黑暗中的呼吸。

这些微小反抗让潜意识确认:打破旧模式不会引发灾难。正如治疗师引导小敏接受温和稳定的追求者时,她颤抖着回复消息,却发现对方依然尊重她的节奏。新的经验开始覆盖旧的创伤记忆。

轮回的意义:你是自己的救赎者

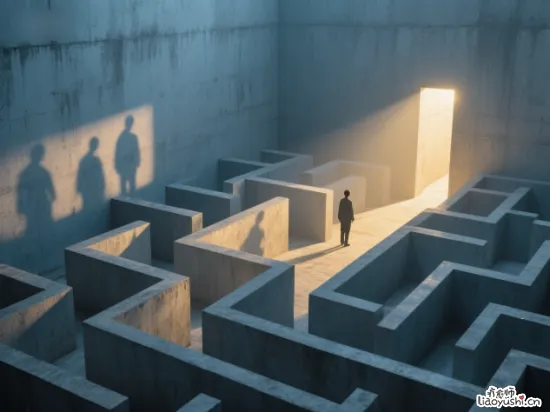

那些反复出现的困境,其实是心灵设置的升级关卡。每一次相似事件的重演,都是为了让今天的你用更成熟的姿态应对。就像玩同一关游戏多次后,你终会发现隐藏的钥匙,那把钥匙藏在你对自我的觉察里。

一位做了三年的来访者在最后一次咨询时带来沙盘作品:曾经象征父亲的暴龙模型安静伏在城堡外,而城堡的露台上站着拿望远镜的小人。”我终于看懂他的创伤不是我的错”,她说,”现在我要看更远的世界”。

当我们直面重复的功课,那些曾困住我们的迷宫墙壁上,会浮现指向光亮的门。每一个循环的尽头都不是惩罚,而是等你亲手拆解的礼物,包装盒里藏着你最需要的人格拼图。