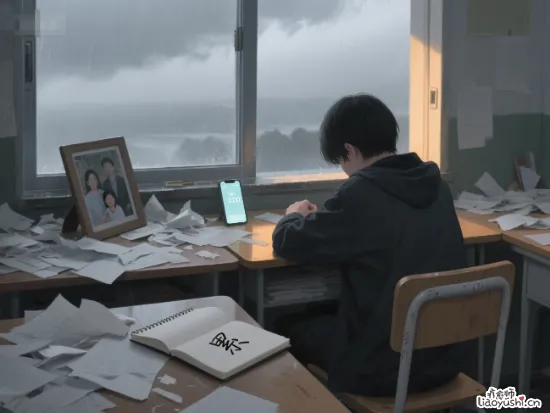

凌晨三点,17岁的小雨在朋友圈发了一句我真的累了,随后吞下整瓶入眠药。抢救室外,母亲攥着病危通知书发抖:她成绩从来没掉出前三名,昨天还笑着问我周末吃什么……

小雨的故事不是孤例。中国青少年研究中心的数据像一记闷拳:每5个中学生就有1人存在抑郁倾向,而83%的家长对此毫无察觉。那些被错过的求救信号,成了孩子心里溃烂的伤口。

一、这些不对劲其实是孩子在呼救

当孩子突然说胃疼、头痛,辗转多家医院却查不出病因时,别急着责备他们装病。心理学上这叫躯体化症状,无法言说的痛苦转化成身体信号。北京某重点中学的阳光学霸张宇,连续三年伪装正常上学,直到班主任发现他藏在课桌下的美工刀和凝固的血迹。1095天的自残里,父母只当他学习太累,懒得说话。

深夜锁门、抗拒拥抱、朋友圈仅三天可见……这些行为常被贴上青春期叛逆的标签。但宁波女孩小言的故事揭开了另一面。高一那年,她成绩断崖式下滑,总说累得喘不过气。直到某天深夜,她对着堆成山的作业嘶喊:活着没意思!父母才惊觉,那些矫情的抱怨,是女儿在用最后力气呼救。

更隐蔽的信号藏在孩子的完美面具下。北师大研究发现,70%因抑郁休学的孩子属于微笑抑郁,他们会在生日派对上吹蜡烛,却在凌晨搜索入眠药致死剂量;他们拍着胸脯说我能行,却在日记里写我是个垃圾。

二、压垮孩子的三座隐形大山

1. 数字化孤独症候群

朋友圈500赞,现实零对话是这代孩子的社交困境。00后日均屏幕使用时间高达8.2小时,72%的青少年更愿意向AI倾诉烦恼。杭州某中学的心理老师发现,一个总在社交平台发美食照片的女孩,抽屉里塞满催吐药,虚拟世界的点赞成了她情绪出口。

2. 绩效化童年陷阱

幼儿园择校焦虑听起来荒谬,却在真实摧毁孩子。某985高校心理档案显示,68%的抑郁大学生早在小学就出现焦虑症状,根源竟是母亲从3岁起灌输的人生规划。当钢琴考级、奥数竞赛、名校简历成为童年标配,孩子连哭的权利都被剥夺:你补习班花那么多钱,有什么资格难过?

3. 代际认知断层

我爸说我抑郁就是矫情,直到他看到我的遗书。15岁男孩的日记戳中百万家庭的痛处。当父母用我们当年吃树皮都没抑郁来回应孩子的痛苦,相当于给溺水的人递上一块面包。

三、破局之路:三把被验证有效的钥匙

第一把钥匙:看见求救信号的真相

青少年抑郁症的早期征兆有迹可循:

· 情绪上:突然迷恋悲伤音乐/诗歌,对玩笑过度敏感。

· 行为上:反复抠皮肤结痂、频繁崴脚(潜意识自伤)。

· 生理上:持续两周早醒(凌晨4-5点惊醒)、暴食后催吐。

小言父母后来才懂,女儿总抱怨食堂饭菜馊了其实是抑郁导致的味觉失灵;总穿长袖校服不是怕冷,是为遮住小臂上密密匝匝的划痕。

第二把钥匙:用专业力量撕开微笑面具

小言确诊中度抑郁后,医生开了三剂药方:

· 认知重建:通过心理治疗粉碎必须考第一的执念。

· 家庭治疗:父母学习说累了就歇歇代替别人能行你为什么不行。

· 生理干预:短期药物调节血清素,终止头痛→失眠→更抑郁的恶性循环。

三个月后,当小言主动要求吃冰淇淋时,妈妈躲在厨房哭了,这是半年来女儿第一次说想吃东西。

第三把钥匙:构建不完美的安全网

深圳某中学的心灵特工队给出惊艳答案:经专业培训的学生心理委员佩戴特殊徽章,20分钟内响应求助,该校自我伤害率一年下降43%。这些孩子比成人更懂同伴的潜台词:能借我充电宝吗可能是我现在崩溃到不敢独处。

四、家长能做的三件小事

1、把质问换成地板时间:

每天花10分钟坐在地板上陪孩子做TA想做的事(哪怕只是刷短视频),不说教不提问。当16岁的小宇第三次自残被抓包,父亲沉默着坐下拼他扔掉的乐高。半小时后,儿子突然趴在他背上哭了,这是三年来第一次肢体接触。

2、给情绪配翻译器:

当孩子抱怨老师针对我,别急着找班主任理论。试着说:听起来你很委屈,需要我当树洞还是军师?这能避开近70%的亲子冲突。

3、做孩子的危机过滤器:

把家中尖锐物、药物锁进带密码的收纳箱;在浏览器安装AI情绪预警插件(杭州已有系统能拦截入眠药用法等搜索并触发救援)。

最后的救生圈

小言康复后,在日记本写下一句话:妈妈终于看懂我的SOS,而不是忙着给我的呼救打分。

那些叛逆懒惰矫情的标签下,或许正藏着一个发不出声音的灵魂。

当孩子说胃疼,请摸摸TA的头问:是这里难受吗?

当孩子锁上门,试着塞张纸条:不想说话没关系,冰淇淋在冰箱第二格。

当朋友圈出现灰暗文字,立刻去敲TA的门:今晚我陪你看看星星吧。

拯救从来不在专家诊室里,而在每个被认真接住的不对劲瞬间。