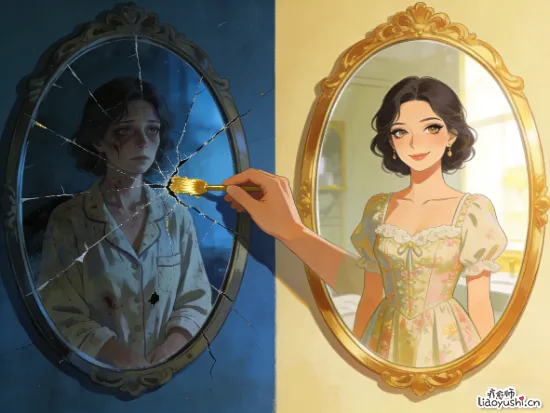

婚礼誓言里的我们有多浪漫,婚姻里的我消失得就有多寂静。

晓雯在结婚第五年突然不会点菜了。不是忘了口味,而是当服务员递来菜单时,她本能转向丈夫:你点吧,我都行。

那一刻她悚然惊醒,曾经那个为麻辣火锅据理力争的川妹子,什么时候变成了随便夫人?

这并非个例。婚姻治疗师发现,近七成夫妻在咨询中承认婚后越来越不像自己。有人放弃跳槽机会因为要顾家,有人戒掉登山爱好因伴侣说太危险,更有人连说话音量都自动调低三度。

婚姻中的迷失,常披着付出的华丽外衣悄然蔓延。

一、迷失自我的三重假面

1. 角色吞噬:好妻子的隐形牢笼

社会对贤妻良母的期待像空气般无孔不入。林小姐婚后主动包揽所有家务,直到某天高烧39℃时丈夫却在质问晚饭呢?

她才醒悟:自己早已被钉在照顾者角色里,连生病的权利都被剥夺。

更隐蔽的是经济依附。全职妈妈阿雅每月领取丈夫给的家用,想报插花班却被反问:带孩子要学这个?

那张写着家庭主妇的身份证,悄然覆盖了她注册会计师的资质。

2. 情感失语:不会愤怒的假面伴侣

怕吵架伤感情是常见误区。大伟每次被丈夫打断发言都微笑忍耐,却在日记里咆哮:我像个人形立牌!

直到体检查出乳腺结节,医生那句长期压抑情绪如当头棒喝。

这种自我噤声会引发诡异后果:表面和谐的夫妻,背地里却在手机备忘录里写离婚协议。当真实感受被封印,亲密关系就成了角色扮演。

3. 边界溶解:我们吞噬我

新婚时共用社交账号很甜蜜,五年后却成枷锁。当陈阳想参加同学会,妻子脱口而出:那些人有必要见吗?他才惊觉连交友权都被共同决策绑架了。

最危险的莫过于把伴侣当全世界。心理咨询师发现:社交圈萎缩至只剩配偶的人,抑郁风险升高3倍。

二、迷失如何发生?温水煮青蛙的三大陷阱

1. 社会催眠:牺牲=幸福的毒糖果

好妻子就该以家为重这类观念,让晓雯觉得放弃油画兴趣是理所当然。直到在车库发现蒙尘的画具,她才意识到自己吞下了裹着糖衣的砒霜。

传统婚恋观把牺牲美德化,却未警告:失去自我的付出终将沦为怨恨。

2. 舒适圈陷阱:让渡主权的危险诱惑

你决定就好起初像甜蜜特权。但当小到晚餐菜单、大到孩子学区都由丈夫决定时,琳达发现自己成了婚姻里的实习生,连反驳都丧失底气。

依赖会上瘾。当我们把选择权交给伴侣,实则是逃避成长的责任。

3. 假性亲密:用配合代替碰撞

张太太和丈夫十年没红过脸,直到咨询师点破:你们在合演《婚姻图鉴》。

一个永远微笑称是,一个持续单方决策,这种假性和谐比争吵更腐蚀关系根基。

三、重寻地图:在婚姻废墟上打捞自己

第一步:唤醒身体里的观察者

阿雅开始写真实感受日记:今天他说我乱花钱时,胃部抽搐,我在害怕什么?

三周后她看清模式:每当表达需求,就会触发童年被贬低的创伤。

行动指南:

- 每天10分钟记录身体反应(胸闷?手抖?)

- 给情绪精准命名(不是不爽,是感到被轻视)

- 用公式表达:当你说X时,我感到Y,因为我需要Z

第二步:重建边界栅栏

陈阳在同学会事件后设立规则:每月第一个周六是我的朋友日。

初期丈夫强烈抗拒,但当她强调:充电后的我会更爱你,对方逐渐理解。

关键策略:

- 财务栅栏:全职主妇也应有不受监管的自我成长基金

- 空间栅栏:划定物理专属区(书房/阳台角落)

- 决策栅栏:小事放权,大事必参与

第三步:滋养被遗忘的根系

晓雯重拾油画的第一幅作品叫《解冻》。她在画架前颤抖着调色时,丈夫从嘲讽到好奇,最终说出:你发光的样子比洗碗时美十倍。

婚姻治疗师称之为吸引力法则:当个体焕发生机,关系反而被激活。

第四步:协同成长而非捆绑坠落

大伟夫妇学习差异舞蹈:她演讲时丈夫不再打断,改为递提示纸条;他看球时她不必作陪,转而参加读书会。

婚姻就像两人三足的比赛,绑得太紧会跌倒,留出弹性才能奔跑。

四、危机背后的生机:当婚姻成为自我发现的镜子

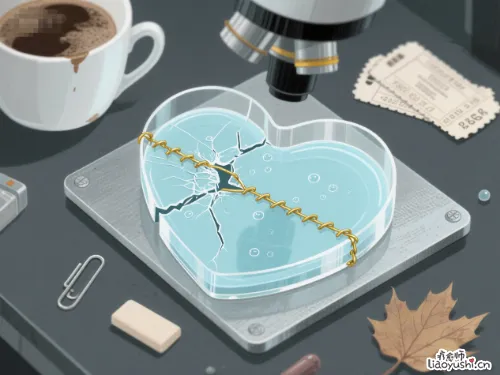

七年之痒的真相:研究显示中国离婚峰值在婚后5-8年,恰与自我迷失爆发期重合。但危机里藏着礼物,那些被摩擦灼痛的地方,正是我们灵魂的缺口。

健康的婚姻不是合二为一的融合,而是两棵树的共舞。就像心理咨询师强调的:敢在伴侣面前打喷嚏的人,才可能建立真实亲密。

当晓雯终于对着火锅喊出特辣加麻时,丈夫大笑:好久没见你这么鲜活了!

那个瞬间,婚姻不再是吞噬自我的黑洞,而成了照亮彼此的灯塔。

真实案例见证:

林小姐在婆媳矛盾中濒临崩溃,通过自我日重拾插花爱好,丈夫反而被她的热情吸引,主动参与婚姻咨询。半年后他们用共同积蓄开了花艺工作室,关系完成从室友到合伙人的蜕变。