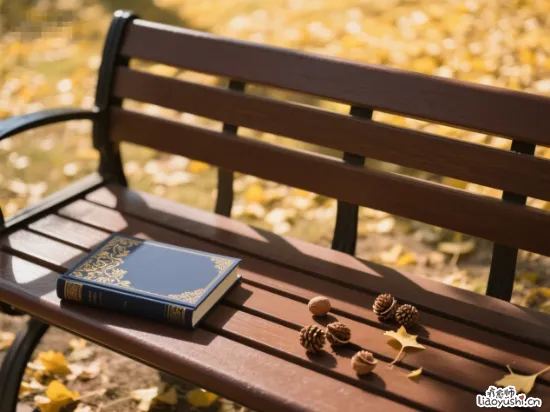

那天在公园长椅上,看到一对白发老人各自捧着书,中间隔着一袋松子。老太太剥一颗,自己吃半粒,塞老伴嘴里半粒。整整半小时,他们没说一句话,阳光把影子揉成一团。

独立空间不是物理距离,是呼吸权。太多人把爱情理解为共生,根茎叶必须死死缠绕。见过一位妻子每天检查丈夫手机定位的路线图,差200米没走常规路线,电话立刻追赶过来,超市排队?拍张照片给我看看队伍多长。

那种令人窒息的掌控欲被美其名曰在乎,结果结婚两年后,男人辞职去了大草原支教,离婚协议是从喀什寄回的。

爱像捧沙,攥得越紧,流失越快。健康的关系需要留白,像国画里的飞白,音乐中的休止符。他看球赛时你别硬塞文艺片,她逛淘宝时你别嘲讽审美差。允许对方保留自己的节奏,甚至保留一点你看不懂的爱好,只要那方天地不滋生背叛的霉菌。

真正的同步不是复制粘贴,是各自生长却始终同频。认识一对夫妻,结婚时两人都是中学老师,十年后妻子考了心理学博士,丈夫转型成了烘焙师。外人看来职业轨迹南辕北辙,但每周日晚的咖啡时间,妻子分析顾客心理需求,丈夫调试新配方,面团在心理学模型里完成了发酵。

爱情最怕的不是变,是变得不同步。一个人冲得太快,另一个还在原地翻旧账;一个向往星辰大海,另一个只关心菜价涨跌。就像那棵出名的分手枇杷树,妻子想移栽新苗体验耕耘之乐,丈夫觉得打理麻烦不如直接买现成的,三年后枇杷树死了,婚姻也跟着枯黄。

共同语言不是靠查手机查出来的,是在彼此的新大陆上架桥铺路。他学摄影你就当模特,她练书法你就帮忙裁纸。当两个人共享的不只是过往回忆,更是未来蓝图,关系的锚点才真正沉入深海。

仪式感不是奢华品,是防锈剂。朋友阿琳的婚姻抢救成功,源于某个加班的深夜。她饿着肚子回家,发现厨房灶上温着一碗南瓜粥,旁边便签画着哭脸:老婆的胃在抗议。后来他们约定:无论多忙,留十五分钟认真吃早餐;吵架不过夜,睡前必须说句明天见。

这些微小仪式像铆钉,把摇晃的日常加固成堡垒。不是非得纪念日送钻戒,出差带奢华品,早晨咖啡杯底的爱心拉花,下班路上顺手买的单枝向日葵,睡前给手机充电时把对方的也插上电源。在重复的齿轮里刻下特殊凹槽,麻木感才无处滋生。

现在年轻人总把累挂在嘴边。上班累,社交累,经营感情最累。可你知道吗?真正的疲惫不是付出,是付出时计算回报的砝码。当你为TA煮醒酒汤想着上次发烧他都没买药,当准备惊喜礼物时预设必须发朋友圈炫耀,爱的纯早已被杂质侵蚀。

好的爱情是,我剥松子时没想过要你还半粒,但你张嘴时,我指缝里永远有温热的果仁。

那天散步又遇见那对看书老人。老太太突然拍腿大笑:老头子!这段描写像不像我们第一次约会?老先生推推眼镜,把书举到她眼前。风经过时,松子袋哗啦作响,像时光在鼓掌。

爱情长久的秘诀不是焊死彼此,是成为两棵树。地下根系交错着传递养分,地面枝叶各自伸展却共享阳光。当风暴来临,独立的根基让倾倒成为不可能,而紧密的联结让生命始终朝着同一个方向生长。