李姐第一次发现儿子小航不对劲,是他连续三天不睡觉通宵写创业计划书的时候。那本子有词典厚,字迹龙飞凤舞划破纸页,他说要融资十个亿改造太平洋垃圾带,眼睛亮得像烧红的炭。我陪她去医院路上,她手指绞着衣角念叨:是不是中邪了?上周他还说活着没意思,连刷牙的力气都没有…

医生诊断书上写了六个字:双相情感障碍。李姐懵了:啥意思?人格分裂?其实通俗点说,就是躁郁症,一会儿被躁狂的火焰拱上云端,一会儿被抑郁的冰海吞进深渊。那本创业计划书,是躁狂期的经典产物:自我膨胀、睡眠消失、念头飞窜像爆米花机。而之前瘫在床上觉得呼吸都费劲的状态,则是抑郁期的黑洞。

一、冰火两重天里的天才病

很多人误以为躁郁症只是心情起伏大,甚至浪漫化成天才病。梵高、舒曼确实得过这病,但真实的躁狂发作会让人抵押房子乱投资,抑郁发作时连水杯都拿不稳。小航住院时,隔壁床大叔在轻躁狂期能滔滔不绝讲八小时哲学,但转成抑郁后,盯着天花板说:墙皮剥落的形状像我棺材…

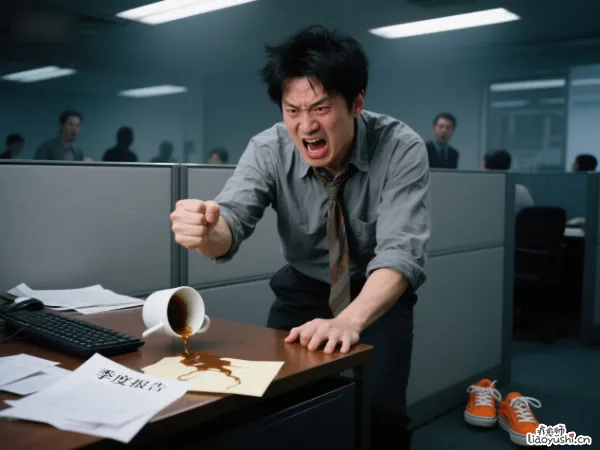

这种切换毫无规律。有人上午亢奋得想拯救地球,下午就缩在窗帘后发抖;有人躁狂和抑郁像两股麻绳绞在一起,既暴躁想砸东西又绝望得浑身发冷,医学上叫混合发作,最危险的状态。这时候患者可能突然笑出声:你看窗外的云…是不是伸手就能带我走? 这种微笑型自杀是家属最该警惕的信号。

二、被基因绑架的家庭

李姐总自责:是不是我离婚刺激他了?

医生直接打断:遗传负载才是头号推手。

数据冷冰冰的:父母一方患Ⅰ型双相障碍,子女患病概率25%;若双方都是患者,概率飙到75%。

有位病友的家族树更残酷:奶奶跳井,姑姑抑郁,父亲躁狂打人进精神病院,像被诅咒的血脉。

但基因不是判决书。有个压力扳机论很形象:遗传基因像子弹上膛,环境压力才是扣扳机的手。小航的扳机可能是高考失利,也可能是失恋。

有个女孩只因被猫抓伤没打疫苗,恐惧诱发躁狂发作,坚信自己会变成丧尸。

三、吃药还是吃枷锁?

治疗是场持久战。碳酸锂这类情绪稳定剂是基石,可小航吞药时嘟囔:妈,这药把我脑子糊住了…

不是错觉。某些药物会暂时钝化思维,有位画家哭诉:吃完颜料都灰了!

但医生警告:擅自停药复发率超80%,且每次发作会加重脑损伤。

李姐现在像个缉毒警:把药锁抽屉,每天盯着咽下去。有回小航把药藏舌底吐厕所,当晚就亢奋得拆了防盗网。更揪心的是副作用:手抖、口干、体重飙升… 少年人最在意的尊严被碾得粉碎。

四、在裂缝中搭建绳梯

心理学教授对我说过:躁郁症家属是隐形患者。

李姐手机记事本记满观察日志:

- 躁狂苗头:突然爱买奢侈品/说话押韵/眼神发飘

- 抑郁先兆:反复擦同一块桌布/凌晨三点亮着灯

有次她发现小航搜索氰化物,立刻联系医生加药量,这种敏锐是血泪换来的。

他们摸索出的生存法则很实用:

1、钱分开放:躁狂期患者可能一天刷光十年积蓄。

2、不辩论:抑郁期说活着没意义时,回应我懂你很难比讲道理有用。

3、睡眠结界:睡前全家关WiFi,躁狂初期靠镇静剂强行睡觉能压住发作。

对了,社区那个精神康复中心最近开了陶艺班,李姐说捏泥巴时儿子眼神会聚焦几分钟…

五、带伤奔跑的马拉松

小航现在能返校读半天书了,书包里药盒贴着卡通贴纸。医生说他属于高功能躁郁症群体:坚持治疗就能工作结婚。这类患者不少是职场精英,某互联网公司总监和我透露:我靠凌晨跑步代谢药性,白天照样谈判。

但偏见比病更难治愈。有人相亲时说漏嘴有双相障碍,对方家长立刻退婚:要遗传给我孙子咋办?

虽然研究证实子女实际遗传概率约10%,远低于谣言。更荒诞的是,有人把病情当免罪金牌:家暴男躁狂发作打残妻子,法庭上律师拼命扯精神病…

尾声:过山车上的微光

上周小航画了幅水彩给我:过山车穿过火烧云扎进深海里,车窗却伸出一只手,稳稳接住海鸥送来的药丸。李姐苦笑:居然记得每天吃药。

躁郁症像终身携带的气象系统,时而飓风时而冰雹。但人类发明了避雷针和暖气片,药物是钢架,理解是玻璃窗,而家人紧握的手,就是那根扣死的安全带。

妈妈,今天我的脑子没有着火也没有结冰。

小航在日记本上划掉第137个自杀字样,

改写成一行歪扭的诗:

药片在血里造灯塔/潮汐退去时/我看见沙堡还站在岸上