我刚坐进咨询室的时候,手心里全是汗,脑子里塞满了教科书里的理论和技巧清单。我记得清清楚楚,对面坐着的李姐,脸上的疲惫像刀刻一样深。她絮絮叨叨说了快四十分钟,关于丈夫的冷漠,关于孩子的叛逆,关于那份压得她喘不过气却不敢丢的工作。她的声音越来越低,最后几乎是哀求地看着我:老师,您说我到底该怎么办才好?我快撑不住了,您给我指条明路吧。

那一刻,我的心猛地抽紧了。她的眼神像溺水的人抓住了最后一根浮木。我脑子里瞬间闪过无数个方案:

跟他好好谈谈?

也许试着请几天假?

要不要考虑夫妻咨询?

孩子可能需要设立更清晰的界限?……

这些话,每一句听起来都那么合理,那么想冲口而出。我甚至能想象,如果我立刻抛出一个建议,她可能会如释重负地松一口气,觉得这钱花得值。

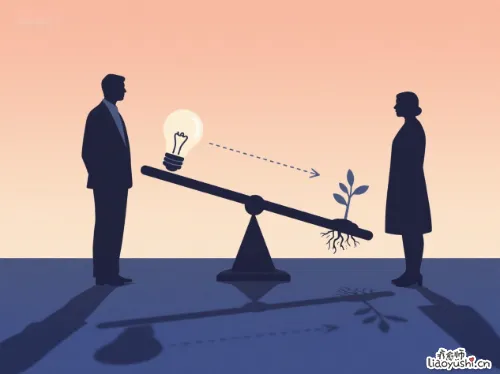

可是,话到嘴边,硬生生卡住了。我记得督导老师那双锐利的眼睛仿佛就在我身后盯着:当来访者急切地向你要答案时,恰恰是最需要你稳住的时刻。他们真正需要的,可能不是你兜里的锦囊妙计,而是你陪他们一起点亮自己内心那盏灯的勇气和耐心。

有个声音在我脑子里尖锐地响起:你凭什么给她建议?我真的了解她生活的全部褶皱吗?我知道她丈夫沉默背后的故事吗?我清楚她孩子逆反时真实的想法吗?我明白那份工作对她深层意味着什么吗?即使我自以为知道,我的好主意真的就适配她的不同人生剧本吗?万一我的建议,像一双不合脚的漂亮鞋子,硬塞给她,表面暂时缓解了疼痛,最终却磨出血泡、甚至让她更不敢走路了呢?

更深一层的不安浮上来。如果我痛快地给了她一个解决方案,她会怎么看我?我瞬间成了那个无所不知的权威,那个高高在上的拯救者。这份关系立刻就不对等了。她会不会慢慢把自己思考的责任、做决定的勇气,都悄悄转嫁到我肩上?下次遇到难题,她第一反应不是自己去探索去尝试,而是直接伸手:老师,这次我该怎么做?

这哪里是成长?这分明是在剥夺她长出自己翅膀的可能。

我更害怕一种可能:我的好心建议,可能恰恰堵住了某些更重要的东西涌出来的通道。也许在她丈夫的冷漠深处,藏着连她自己都没意识到的巨大伤痛;也许孩子的叛逆,是一种对家庭氛围绝望的呼救;也许她对工作的依赖,源于一份深藏的不配得感。如果我急匆匆地丢给她一个应对表面问题的技巧,就像在一个汩汩流血的伤口上,只贴了一块漂亮的创可贴。血会浸透,伤口会溃烂,而真正致命的感染源,依旧在深处隐秘地蔓延。

那次之后,李姐又来了几次。我努力管住自己那只总想指点江山的手。当她再次痛苦地问我该不该离婚时,我没有给出离或不离的答案。我深吸一口气,试着把问题轻柔地递还给她:我能感觉到这个决定对你来说实在太沉重太难了。李姐,如果暂时不去想该不该,你心里头……更深处害怕的那个未来到底是什么样的?或者,你最渴望从婚姻里得到,却一直没有得到的是什么?

那一次的沉默,长得让人心慌。咨询室里只有墙上挂钟的滴答声,和她压抑的、越来越急促的呼吸。然后,毫无预兆地,她的眼泪像断了线的珠子滚滚落下,不是之前那种疲惫的哀伤,而是汹涌的、带着巨大委屈和愤怒的洪流。

我怕……怕孩子恨我拆散这个家……可我更怕……怕我这辈子……就这么……死在这滩死水里了……

她泣不成声地说出了这句压在心底十几年的话,那才是真正堵住她呼吸的巨石。

就是从那一刻起,我们才开始真正触及问题的核心,不是丈夫冷漠怎么办,而是她内心那个从未被看见、从未被承认的、早已濒临枯竭的自我。我们开始艰难地梳理:她的恐惧来自哪里?她真正的渴望是什么?她长久以来是如何忽视甚至打压这些渴望以适应环境的?

这个自我探索的过程极其痛苦,远不如直接给她一个建议来得轻松爽快。但奇妙的是,伴随着眼泪和愤怒被表达出来,伴随着她开始尝试一点一点地觉察自己真实的感受和需求,她身上那种沉重的、被压垮的绝望感,竟然真的在一点点松动。她开始尝试很小很小的行动,比如鼓起勇气对丈夫表达一次真实的委屈而不是默默忍受,比如尝试在孩子面前展现一次真实的疲惫而不是强装坚强。

真正的赋能,往往发生在咨询师克制分发答案的时刻。

当然,这绝不是说咨询师在任何时候都该缄默不言、袖手旁观。当来访者身处即时危险(如严重的自我伤害自伤倾向),或者涉及非常具体的信息资源(比如可靠的创伤治疗机构名单、特定法律流程指引),提供清晰的信息和建议不仅是必要的,更是职业伦理的要求。但这与直接指导对方该如何生活有着本质区别。清晰的信息是工具,而生活方向的选择权,必须牢牢握在来访者自己手中。

一个合格的咨询师,更像是提供肥沃土壤与适宜光照的园丁,而非手持剪刀的修剪者。

我们提供的是安全、接纳、稳定的空间,是专业的提问引导照亮盲区,是陪伴对方去触碰那些连自己都回避的真相,是帮助对方看清内心深处早已存在的答案。这个过程需要极大的耐心和信任,信任来访者内在的生命力终将找到出口,信任混乱和不确定本身可能就是成长的必经之路。

咨询师最有力的干预,往往不是一句妙语,而是稳稳地承接住对方所有的迷惘、痛苦、愤怒与脆弱,让对方感到:原来我这样也是可以被接纳的,原来我不用急着变好,原来我本身就拥有寻找出路的力量。

回想李姐后来的变化。她最终做出了符合她内心选择的人生决定。她离开咨询室的那天,脸上不再是当初那种被生活榨干的疲惫,而是一种虽然依旧带着伤痕却异常清晰的坚定。她笑着对我说:谢谢你老师,谢谢你当初……没有直接告诉我答案。那段时间,每次我特别迷茫特别想从你这里要个痛快话的时候,你总是把我推回我自己这里来面对。那感觉真难受啊!但现在想想,也许这就是最该走的路。我不知道以后会怎样,但我知道,这次我得自己试试看。

看着她推门离开的背影,我心中感慨万千。那份最初的冲动,想立刻缓解她的痛苦、想给出一个正确答案的冲动,依然会在某些来访者急切的目光中涌起。但正是李姐和无数个像她一样的来访者让我深刻懂得:克制住给建议的冲动,有时候恰恰是给予对方最珍贵的东西,对自己生命的信任和选择权。

当一个灵魂在黑暗中摸索,我们不必急于递上现成的火把。真正的疗愈,发生在陪伴对方点燃内心深处那束属于自己的微光时。