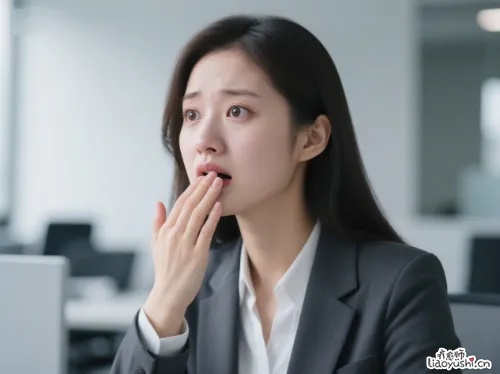

哎呀,刚才那话是不是说重了?

完了完了,她脸色都变了,我真是嘴欠!

我明明不是那个意思,怎么一出口就变味儿了?

这些话,是不是常在你心里打转?那个瞬间,话像不受控制的箭,嗖地射出去,而你的脑子,还傻傻地留在原地。紧接着,后悔像涨潮一样淹过来,又冷又涩,恨不得时光倒流,把那些词儿一个个咽回去。

上周朋友小林就栽在这张嘴上。他熬了几个通宵,终于把项目方案磨出来。汇报会上,领导提了个挺基础的问题。小林瞬间被点燃,一句这问题上次会议纪要里不是写得清清楚楚吗?脱口而出。会议室里空气凝固了,领导的脸当场就沉了。散会后,小林站在茶水间猛灌冰水,肠子都悔青了:我明明想说纪要里有相关记录,我马上调出来,怎么一开口就变成指责了?

为什么我们的嘴总比脑子快?

答案藏在情绪和习惯里。当情绪(尤其是焦虑、压力或防御)冲上顶峰,大脑负责理智思考的前额叶常常掉线。这时,我们依靠的是更原始、更自动化的反应模式,那些未经雕琢的、带着火药味或者冷漠的话,就这么溜出来了。

就像小时候家里来了不熟的亲戚,我妈总逼我叫人。那种被迫的尴尬让我浑身长刺,一张嘴就是硬邦邦的叔叔好阿姨好,声音小得像蚊子哼。我妈在背后戳我,我更别扭,结果下次憋出的话更生硬。这循环往复,几乎成了我的童年烙印。

打破这个循环,钥匙藏在觉察和暂停里。

不是让你当个谨小慎微的木头人,而是学会在话出口前,给自己一个呼吸的空间。

觉察情绪体温计:

下次感觉心跳加速、呼吸变快、或者一股无名火往上冲时,停!这往往是情绪要接管语言的信号。试着在心里默念:我感觉到生气了/焦虑了/委屈了……

仅仅是命名情绪,就能给它降温,让理智慢慢归位。

创造你的暂停键:

别小看那两三秒的沉默。在对话中,它不是冷场,而是珍贵的缓冲地带。深吸一口气,喝口水,或者简单说一句:嗯,让我想想怎么表达更准确……

这几秒种下的克制,结出的果实是更少懊悔的沟通。

练习事实+感受表达法:

试着把你每次都迟到,一点都不尊重我的时间!换成这周我们约了三次,你有两次迟到了半小时以上(事实),这让我感觉有点被忽视,时间安排也有点被打乱(感受)。

后者少了指责的锋芒,多了真诚袒露,对方更容易听进去,冲突自然减少。

我认识的一位朋友,曾经是嘴比脑子快的重度患者,职场和亲密关系都深受困扰。他开始练习这三步:先是艰难地觉察情绪,再笨拙地制造停顿,最后磕磕绊绊地用新方式表达。过程像学步,但坚持数月后,他告诉我:虽然有时还是会脱口而出,但次数少多了。关键是,后悔的强度没那么大了,因为我知道怎么调整,怎么修复了。

我们还需要一点对自己的慈悲心。

说错话,懊悔得想钻地缝?别急着把自己钉在耻辱柱上。人非圣贤,沟通本就是复杂技艺,犯错是必然过程。懊悔本身已是觉察的证明。

一位妈妈分享过她的顿悟时刻:工作压力爆棚那天回家,儿子兴冲冲展示新画的画,她心烦意乱,一句别烦我,没看妈妈正累着吗?冲口而出。孩子眼里的光瞬间熄灭,小嘴撇着默默走开。那眼神像针一样扎在她心上。她没放任自己在愧疚里沉沦,而是等情绪平复后,坐在儿子身边轻声说:对不起宝贝,妈妈刚才太累了,话说得不好听。你的画其实画得很棒,能再给妈妈讲讲吗? 小小的修复行动,远胜于无休止的自我鞭挞。

语言是桥梁,也可是利刃。懊悔的滋味提醒我们,这桥梁需要用心搭建。当你学会在情绪翻涌时按下暂停键,当你能用温和的话语包裹真实心意,当你不苛责每一次失误,言语便不再是懊悔的源头,而是通往理解的温暖路径。

成长并非不再说错话,而是学会在说错后温柔拾起碎片,重新拼成理解的模样。