脚下的玻璃渣,终将成为照亮前路的星芒

深夜加完班,她收到母亲发来的60秒语音方阵。点开前,心脏已经开始狂跳,又是催婚?还是抱怨父亲?手指悬在屏幕上方颤抖着,像回到十岁那个被撕碎画册的午后。成年后的我们,总在某些时刻突然变回手足无措的孩子。

心理学研究发现,高达70%的成年人仍在用童年模式生活。

父母严厉的人习惯性自我苛责,被忽视长大的成了讨好型人格,经历家庭暴力的则把冲突等同于危险信号。这些反应不是因为我们脆弱,而是大脑在危机中自动启动了最熟悉的生存程序。毕竟当风暴来袭时,人本能会蜷缩成曾经躲过雨的姿势。

一、童年如何在我们身上刻下隐形密码

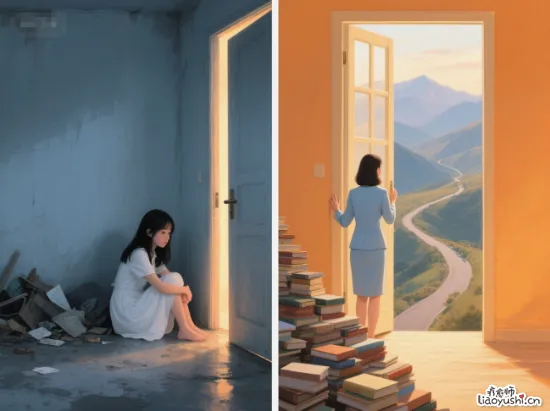

人的心理具有极强的可塑性,即使童年不幸,我们依然可以通过自我成长,重塑自己的人生。

这句话粉碎了三岁定八十的宿命论。那些深夜啃噬心灵的伤痛,从来不是终身判决书。

当我们还是孩子时,原生家庭就是整个宇宙的运行法则:

· 父亲将《圣经》摔在桌上宣布牛奶有罪,冰箱里的牛奶便永远消失;

· 母亲每日的责骂成为氧气般的存在,某天她突然沉默反而让女儿恐惧妈妈是不是疯了;

· 皮带抽断的暴力被解释为那个年代都这样,孩子学会把血肉模糊的疼痛咽进肚子。

更隐秘的伤害藏在为你好的糖衣里:

考95分怎么不问问那5分怎么丢的?

哭什么哭!再哭把你扔出去

全家指望你了,别让我们失望

这些经历在神经系统中刻下深痕。被父母情感忽视的孩子,大脑杏仁核长期处于警戒状态,像永远拔掉安全栓的手雷;经常遭受语言暴力的人,前额叶皮层发育受阻,情绪调节能力如同破损的刹车片。生理结构的改变,让忘记过去向前看成为残忍的笑话。

二、创伤后成长:伤口处长出的翅膀

创伤后成长(PTG)

研究揭示惊人事实:53%经历过创伤的人能实现心理跃升。就像被飓风摧折的树木,断裂处会增生更坚硬的木质层。

剑桥博士塔拉·韦斯特弗的故事是这个理论的完美诠释。在爱达荷州的山间废料场长大,父亲是偏执的摩门教徒,哥哥常把她的头按进马桶。17岁前没上过学的她,最终戴着剑桥博士帽站在阳光里。我所有的奋斗,多年来的学习,只为获得一种特权:用超越父亲给予的真理构建自己的思想。

这种蜕变经历三个阶段:

1、觉醒时刻:当塔拉在大学厕所反复洗手直至脱皮,却发现同学穿着暴露却善良可爱时,旧世界的围墙开始崩塌;

2、认知重构:她把日记里父亲永远正确划掉,写上:过去总是轻信一切,真是可笑;

3、自我重塑:拒绝父亲赐福时那句我爱你,但我不能,成为真正成年的加冕礼。

和解≠原谅伤害,而是把人生掌控权拿回自己手中。那个曾被按着头认错的女孩,最终昂首走进了白宫。《你当像鸟飞往你的山》里飞出牢笼的鸟,羽翼闪着血与光织就的金边。

三、与过去和解的五条实战路径

1. 停止怪罪的轮回

凌晨三点的朋友圈常有这样的控诉:要不是我的原生家庭…。心理学家指出:童年决定论往往成为推卸责任的挡箭牌。当我们把原生家庭当作一切问题的根源,同时也交出了改写剧本的笔。

尝试把父母毁了我的人生替换为:我理解他们的局限,他们也是带着自己的创伤在生活。

2. 重构你的生命叙事

有位来访者总说我是家暴受害者,咨询师请她在每个故事里寻找幸存证据:

- 父亲酗酒打人时,她躲进衣柜背完单词(坚韧)

- 替母亲挡下拳头后,她给弟弟煮了泡面(责任感)

- 工作后资助反家暴组织(转化力)

练习:用红色笔圈出人生故事里的英雄时刻,那些证明你未被摧毁的细节。创伤学者的发现:当叙事从为什么是我转向这段经历让我学会什么,新的命运齿轮开始转动。

3. 建立情感防空洞

小美每次冲突就躲进童年形成的隐形地堡,直到学习设立边界:

- 对母亲60秒语音方阵回复:周六三点可以通话20分钟

- 在伴侣怒吼时说:如果你用正常音量说话,我很愿意沟通

- 给同事越界请求时微笑:这不在我职责范围内

健康的边界不是围墙而是滤网:让支持流入,将伤害阻隔。就像移植的树木需要防护栏,直到新根深入泥土。

4. 寻找矫正性体验

34岁程序员阿康的故事:他永远忘不了父亲撕毁编程书的那个雨夜。直到某天加班时,上司递给他热咖啡:你写的代码真优雅。

那个瞬间,蜷缩在童年废墟里的男孩终于站了起来。

主动构建新关系模式:

- 加入读书会 → 体验平等交流

- 养宠物狗 → 练习无条件爱

- 当志愿者 → 获得价值确认

大脑神经的可塑性意味着:每个温暖互动都在重写痛苦记忆。

5. 必要时保持物理距离

和解最残酷的真相是:不是所有父母都愿意出席这场和平谈判。当塔拉要求哥哥道歉时,全家宣布她是家庭的叛徒。

如果父母仍在伤害你,保持距离是最高级的自爱。每月通话改为季度问候,家庭聚会控制在两小时内,重大决定不再申报审批,这些不是冷酷,而是对自我生命的捍卫。

四、你就是自己一直在等的救世主

在心理咨询室的地毯上,常看到有人把父母雕像越推越远,突然失声痛哭:可我好想他们抱抱我。和解的本质,是让成年的你拥抱那个受伤的小孩。

神经科学证实:当我们回忆创伤时介入积极体验,记忆会被重新编码。就像在旧伤疤旁纹上玫瑰,痛苦仍在,却开出新的意义。

那些被童年阴影困住的人常说:

等我父母道歉了就解脱了

心理医生会解决我的问题

遇到真爱就能治愈我

真相是:握有钥匙的人,始终是镜中的自己。就像塔拉在书中的领悟:我曾怯懦崩溃,曾自我怀疑,但当我决定站在阳光里,阴影就成了身后的风景。

站在纽约公寓窗前看霓虹的塔拉,与废料场里满身油污的少女隔着时空相望。中间是十年浴火重生的征程,是用教育铸造的阶梯,是七百次缝合伤口的针脚。山区的风依然呜咽,而她已懂得在风暴中心为自己搭建避风港。

阿德勒的箴言在风中回响:决定我们的不是经历,而是赋予经历的意义。

那些深夜啃噬心灵的记忆碎片,终将被锻造为照亮前路的星芒。