雨后的泥土味混着青草香,小脚丫吧嗒吧嗒踩过落叶。深圳大雁山森林公园里,一群孩子蒙着眼摸树皮,突然有个娃喊起来:这棵树在跳!像爸爸的心跳!

妈妈们愣住,然后噗嗤笑成一团,这是玉塘街道V爱之家亲子活动的日常。

真的真的,你发现没?现在的亲子活动早不是做手工、逛公园那么朴素了。疗愈,这个词儿居然和孩子挂上了钩。去年武汉万达瑞华酒店搞了个地球一小时活动,黑漆漆的户外啤酒花园里,一家子盘腿坐着。叮~颂钵的声音荡过来,有个爸爸居然靠着孩子睡着了,呼噜声被音波盖住,孩子的背被当成了枕头,一动不敢动。

导师轻声说压力被声音震碎了,也不知道碎的是大人的疲劳,还是娃僵硬的肩膀。

说到颂钵…第一次听我还以为是和尚化缘用的,罪过罪过。

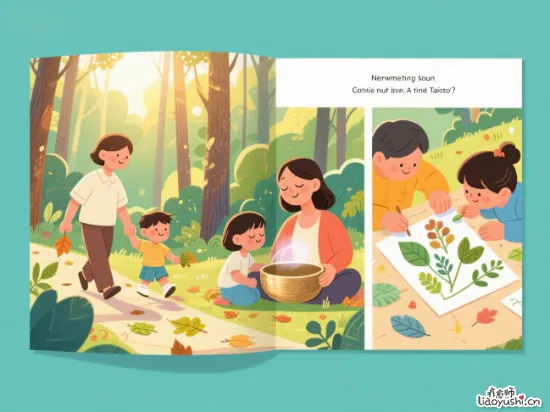

自然成了新课堂。树枝、松果、花瓣,这些曾被嫌弃脏的东西,现在被孩子们当宝贝塞进口袋。在玉塘的创意工坊,亲子搭档要完成自然寻宝清单:一片锯齿边的叶子、一颗心形石头,还得回答妈妈最怕什么动物这种刁钻问题。有个小男孩举着毛毛虫吓妈妈,结果自己先哭了,最后母子俩哆嗦着用树叶把它送走,笑出眼泪。树叶被水彩拓在帆布袋上,颜料糊得满手都是。可当孩子指着作品说这是我家森林!爸爸是树干,妹妹是小蘑菇,那些被加班掏空的大人,突然就被填满了。

上海平和学校草坪上,高中生正死死抱着香樟树。这叫抱树疗愈,00后们发明的玄学。有个女孩脸颊贴树皮嘟囔:数学卷子撕了喂松鼠行不行?

树当然没回答,但她的后背被阳光晒得发烫,远处同学的笑声飘过来,那一刻,她和世界的紧张关系,好像真的被树皮蹭软了。

艺术成了情绪翻译器。儿福联盟的教室里,孩子们用黏土捏情绪小怪兽。紫色代表委屈,蓝色是孤单… 有个爸爸捏出个红色刺球:这是我发火的样子,刺得儿子直躲。

儿子默默给刺球扣上小皇冠:可它保护过我呀,上次野狗追我,爸爸就这样炸毛吼跑它的。

那些说不出口的爱与怕,就这样在手指间显了形。

沟通?试试废话时间。北海中学调查扎过多少家长的心:72%父母每天有效陪伴不足15分钟。但有效不等于正襟危坐。有个妈妈学抖音招数,每天睡前和孩子聊今日最无聊事,儿子从橡皮擦被同桌借走了讲到宇宙有没有垃圾桶,说着说着蜷进她怀里。你看,心灵通道是被废话撬开的。

工具嘛…现在家长也学精了。北京朝阳区王女士用AR地理课APP,和孩子躺着飞越东非大裂谷。孩子突然指屏幕:妈!长颈鹿在嚼你昨天买的菠菜!,看,知识就这样偷偷溜进笑声里。还有情绪手环,孩子压力值超标就震动提醒。

有个爸爸收到警报,发现儿子正对奥数题咬笔头,他默默推过去一块西瓜:先凉快凉快脑子?笔头立刻换成了勺子。

最颠覆的还是声音疗愈。武汉那场颂钵体验结束后,有孩子天天敲饭盆学震动。妈妈烦躁得要命,直到某天加班回家头痛欲裂,儿子突然举着盆凑过来:我给妈妈震碎烦恼!

叮一声轻响,眼泪和笑声一起迸出来,你看,疗愈的种子,早被音波种进孩子心里了。

关系啊,终归要落到土地上。台中的亲子菜园里,五岁娃狂拔胡萝卜想喂兔子,妈妈急得跳脚:再拔咱家要改卖萝卜干了!

可当孩子把第一根成品塞进她嘴里,清甜味混着泥土腥,她突然想起自己有多久没尝过刚摘下来的滋味。泥土教会孩子的耐心,比训斥有用一万倍。

说到底,疗愈亲子关系的哪是什么高大上的理论?不过是:让自然当参谋,请艺术做翻译,把时光熬成黏糊糊的糖。就像玉塘活动里那个胶水糊满手的男孩说的:树知道所有秘密,但它不说,可妈妈的手知道。

对了,刚收到推送:上海抱树活动预约排到三个月后了…这届父母,终于学会向自然求救了?

阳光晒透的落叶,

颂钵震散的叹息,

胶水黏连的掌心,

我们与孩子的距离,

原来只隔着一场不完美的共同呼吸。