那天下午,李女士急匆匆走进我的咨询室,脸色苍白,手指紧紧攥着手机。她还没坐下,眼泪就掉了下来。张老师,我真的束手无策了。我儿子小浩,才12岁,整天抱着手机打游戏,连饭都不吃。我和他爸天天吵架,怪对方没管好。上周,小浩成绩单下来,数学考了个不及格,他班主任打电话说,他在课堂上偷偷玩手机被没收了。我吼了他几句,他反而把自己锁在房间里,一整天不出来玩游戏。您说,这孩子是不是没救了?

李女士的声音颤抖着,透着无助和绝望。她的故事,不是孤例。这些年,我见过太多父母这样崩溃。孩子沉迷手机和游戏,像一根无形的绳子,把家庭拖入泥潭。但我想告诉您,这不是绝路。只要科学引导,父母能帮孩子找回平衡,重拾亲密时光。

咱们先从李女士的案例聊起。小浩原本是个活泼男孩,喜欢踢足球,成绩也中上。可去年疫情期间,学校上网课,平板电脑成了必需品。

起初,小浩只在上课时用,后来偷偷下载了几个热门游戏。李女士夫妇忙于工作,没太在意,偶尔还觉得孩子在家安全就好。但短短几个月,小浩变了。他放学就钻进房间,戴上耳机打游戏到深夜。周末更是疯狂,三餐都在床上解决。

李女士试图限制时间,可小浩要么发火,要么哭闹,说没游戏活不下去。有一次,李女士强行关机,小浩竟把椅子砸了。家里的气氛,天天像战场。

李女士哭着说,我感觉自己不是他妈,是个监狱看守。

听着她的诉说,我想起另一个家庭的故事。王先生和妻子带儿子小宇来咨询时,小宇低头玩手机,全程不理人。王先生叹气,我们试过没收手机,他偷钱去买二手的。还威胁说,再逼他就离家出走。

这种失控感,是许多父母的痛点,孩子沉迷不仅毁了成绩和健康,还撕裂了亲子关系。家长觉得,自己明明是爱孩子的,却成了敌人。

为什么孩子那么容易陷进去?

我观察过,这背后有复杂的原因。孩子们在手机游戏里找刺激和归属感,现实的压力太大时,游戏就成了避风港。

小浩后来告诉我,他在学校里被同学孤立,游戏伙伴却天天夸他大神,那种成就感让他上瘾。小宇的父母常吵架,他说,游戏里没人骂我,我能当英雄。这不是借口,是信号。孩子需要被看见和理解。但父母往往直接跳进戒断模式,像打仗一样硬碰硬,结果越推越远。

记得赵女士的故事吗?她女儿小雅沉迷短视频,每天刷五六个小时,眼睛近视加深了。赵女士没收手机,小雅就偷偷用旧手机看,被发现后冷战一周。赵女士以为强硬就能赢,可亲子关系更僵了。通过这些案例,我明白,科学引导的核心不是控制,是连接。父母需要从管理者变成伙伴。

那么,怎么科学引导?

别急,我先分享成功案例。陈先生一家让我印象深刻。儿子小强14岁,游戏成瘾到逃课。陈先生没像从前那样吼骂,而是拉妻子一起学心理学方法。

第一招,设立家庭规则,但让孩子参与制定。

他们开了个家庭会议,小强一开始抵触,陈先生温和地说,我们来商量,每天游戏时间怎么安排,你喜欢什么活动替代?最后定了规则,上学日玩30分钟,周末两小时,超时扣第二天时间。小强觉得被尊重,慢慢遵守了。

第二招,用情感沟通替代指责。

陈先生每天睡前和小强聊十分钟,不聊游戏,聊学校趣事或他的烦恼。小强抱怨学习累,陈先生就说,爸爸懂,我以前也这样,要不周末我们去爬山放松?

第三招,创造替代乐趣。

他们报名了亲子烘焙班,小强起初不情愿,但第一次做出蛋糕后,他笑得灿烂。几周后,小强主动减少了游戏时间,成绩回升了。

陈先生告诉我,秘诀是把焦点从戒游戏转向建联结,孩子自然愿意改变。

这些方法不是魔法,是科学基础。研究表明,孩子沉迷往往源于现实缺失,安全感不足、社交需求未满足。父母引导时,要以身作则。

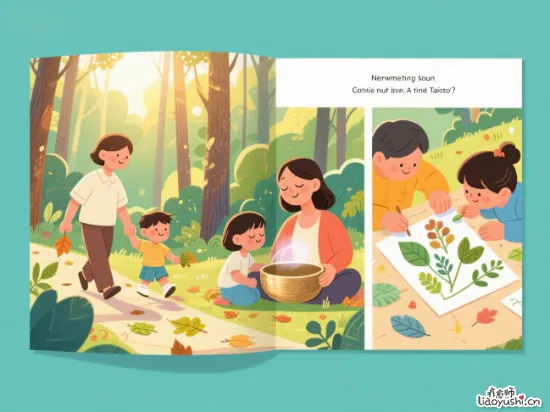

比如,别自己整天刷手机,却要求孩子放下。多组织家庭活动,像户外运动或手工,转移注意力。李女士后来尝试了,她和小浩约定手机禁区,晚餐时全家关机聊天。起初小浩反抗,李女士坚持了,还分享自己工作压力,小浩反而安慰她。两个月后,小浩的兴趣转向了画画,现在他参加绘画班,游戏时间减半了。

另一个工具是积极强化:孩子遵守规则时,及时表扬。别只说你真棒,具体点,今天只玩了20分钟,妈妈看到你在努力。这样强化正面行为。记住,耐心是关键。改变像马拉松,不是短跑。王先生家花了三个月,小宇才减少游戏,现在他加入学校篮球队,父子关系回暖了。

当然,路上有坑洼。有些父母太急切,期望一夜改变,结果更糟。刘女士曾强制儿子戒游戏一月,儿子抑郁了,找心理医生干预。提醒您,如果沉迷严重到影响健康或安全,找专业帮助很正常。但大多数情况,家庭就能化解。

最后,李女士最近发消息说,小浩拿了进步奖,全家去露营庆祝。看着照片里他们笑容,我眼眶湿了。父母的爱,是最强疗愈力。孩子沉迷手机游戏,不是末日,而是唤醒亲子联结的契机。

用科学方法温柔引导,您会发现,那些迷失的时光,都能找回来。

家庭,本该是温暖的港湾,不是战场。