前几天我和朋友聊天,聊到我们有时候说话会莫名其妙地闹矛盾。比如在办公室里,有人总是一副小心翼翼的样子,生怕得罪别人;另一个人却动不动就大声嚷嚷,把责任推给别人。这种事儿挺常见的,我自己也经历过。后来我偶然接触到萨提亚的理论,才发现原来这些行为背后有一套系统的解释。

萨提亚是一位心理学家,她研究家庭和人际沟通很多年,提出了几种常见的沟通姿态。这些姿态不是随便编的,而是基于真实的观察和临床经验。今天我就想聊聊这个话题,帮你理清思路,说不定能让你在生活中少走点弯路。

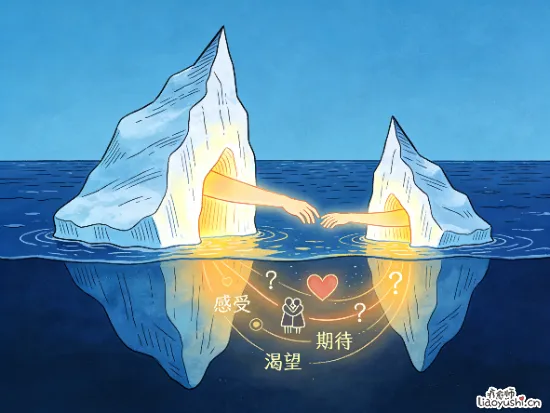

萨提亚的全名是维吉尼亚·萨提亚,她在上世纪五六十年代就开始做家庭治疗工作。她发现很多人沟通不畅,不是因为故意找茬,而是因为习惯了一些固定的模式。这些模式就像我们走路时的姿势一样,不知不觉就定型了。萨提亚总结出了几种主要的沟通姿态,包括讨好型、指责型、超理智型和打岔型,后来又补充了一致型作为理想状态。这些东西听起来可能有点学术,但其实特别贴近生活。比如讨好型的人总是点头哈腰,生怕别人不高兴;指责型的人则喜欢指手画脚,把问题都怪到别人头上。

先说说讨好型吧。

这种人我在工作中见过不少。他们说话总是带着歉意,比如开会时明明有想法,却先说一句“可能我说得不对”。他们习惯牺牲自己的需求去迎合别人,表面上看好像很和谐,但时间长了,自己会觉得特别累。萨提亚认为,这种姿态源于对关系的过度重视,害怕冲突会导致失去连接。现实中,讨好型的人可能在家庭里表现得最明显,比如父母总是迁就孩子,结果孩子反而变得任性。我自己以前也这样,后来慢慢意识到,总当老好人反而让别人不尊重你。

接着是指责型。

这种人相反,他们总觉得自己是对的,别人都是错的。你在生活中肯定遇到过那种一开口就批评人的同事或家人。他们说话声音大,表情严肃,动不动就说“你怎么又搞砸了”。萨提亚指出,这种姿态其实是一种防御机制,用来掩盖内心的不安。举个例子,我有个亲戚就是这样,每次家庭聚会他都能挑出毛病,搞得大家都不开心。但深究下去,他可能是担心自己不被重视,所以才用强势的方式来保护自己。指责型沟通短期看好像能掌控局面,但长期下来会破坏关系,让人际圈越来越小。

超理智型就更有意思了。

这种人特别理性,说话像在念教科书,总爱引用数据或理论。他们回避情感话题,觉得情绪是多余的。萨提亚观察到,这种姿态常见于高压力环境,比如职场中的管理者。他们可能觉得只要逻辑清晰就能解决问题,但实际上忽略了人的感受。我记得有一次团队讨论项目,有个同事一直分析各种风险,却没注意到大家已经情绪低落了。结果会议开得干巴巴的,没人愿意多参与。超理智型的人往往内心孤独,因为他们很难建立深层的情感联系。

打岔型则是另一种风格,他们喜欢转移话题或开玩笑,逃避真正的讨论。

比如家里人在谈正事,他突然讲个笑话或者扯到无关的事情上。萨提亚认为,这种姿态是为了避开冲突或责任,表面上看起来轻松,但实际上问题根本没解决。我认识一个朋友就是这样,每次聊到严肃话题他就开始说电影或美食,久而久之,大家都不愿意跟他深入交流了。打岔型的人可能自己都没意识到,他们在用这种方式保护自己不受伤害。

最后是一致型,这是萨提亚提倡的理想姿态。

一致型的人能真实表达自己的想法和感受,既不压抑自己,也不攻击别人。他们说话时语气平和,身体语言也自然,能兼顾理性和情感。萨提亚强调,这种姿态需要练习和自我觉察,不是一蹴而就的。比如在日常生活中,你可以试着在对话前先深呼吸,问问自己到底想要什么。慢慢地,你会发现沟通变得更顺畅,人际关系也更健康。我自己试过这种方法,确实有帮助,尤其是在和伴侣或孩子交流时,少了些火药味,多了些理解。

了解萨提亚沟通姿态有哪些后,我觉得挺有用的。它不是要你完全改变自己,而是帮你认识到自己的习惯,然后慢慢调整。比如我以前总爱讨好别人,现在学会了在某些场合坚持立场;或者遇到指责型的人时,我不再硬碰硬,而是试着理解他们的担忧。这些变化不是一夜之间发生的,需要时间和耐心。萨提亚的理论在很多心理课程和书籍里都有提到,比如她的著作《新家庭如何塑造人》就详细解释了这些内容,感兴趣的话可以去翻翻看。

沟通姿态这事儿挺重要的,它影响着我们每天的互动。萨提亚的框架给了我们一个工具,去观察自己和他人。你可能已经在生活中无意中用到了这些模式,只是没给它起名字。下次当你和别人聊天时,不妨留意一下自己是哪种姿态,或者对方的表现属于哪一类。这不仅能减少误会,还能让关系更亲密。当然,没有人是完美的,偶尔回到老习惯也很正常。关键是保持觉察,一点点进步。

生活中还有很多类似的小技巧,比如积极倾听或非暴力沟通,都可以结合起来用。萨提亚的理论只是其中之一,但它特别实用,因为它直接关联到我们的日常行为。我希望这篇分享能给你带来一些启发,不需要太复杂,就从今天的一次对话开始试试看。毕竟,好的沟通能让生活更轻松,不是吗?