你关掉床头灯,闭上眼准备入睡,白天领导的苛责却突然闪回,那句你根本不够努力像针一样刺进心里。你翻了个身,想起十岁那年考了第二名,父亲把试卷摔在桌上:永远比不过别人!一股熟悉的酸涩涌上喉咙。明明已是成年人,某些刺痛却像设定好的闹钟,准时在深夜重播。

这不是大脑故障,而是你心里住着的孩子正举着记忆的胶片,一遍遍放映给你看。心理学家荣格百年前就发现,童年形成的内在小孩会带着未被满足的需求,藏进潜意识深处。当领导否定你时,蜷缩在角落的孩子立刻举起写满我不够好的旧日记本;当伴侣临时取消约会,那个曾被父母食言的孩子立刻哭喊我又被抛弃了。

朋友小雅曾向我哭诉恋爱的怪圈:每次吵架,我都像疯了似地摔东西。直到心理咨询师带她回溯童年:五岁时父母离婚,母亲总把她反锁在屋里哭嚎。原来我在重现场景,她苦笑着,摔东西是在砸那扇打不开的门。我们总以为情绪爆发源于当下事件,却不知是内在小孩举着旧伤口的照片,尖叫着快看看我!

一、记忆重播的本质:内在小孩的求救信号

台湾省心理专家苏絢慧指出,内在小孩像永不关机的放映员,重播记忆只为传递两个执念:请看见我的伤痛和请帮我改写结局 。

1. 创伤记忆自带循环播放属性

美国临床社工发现,未处理的童年创伤会形成情绪短路点。比如从小被忽视的孩子,成年后伴侣半小时不回消息就恐慌发作,不是当下事件多严重,而是身体瞬间退行成攥着空奶瓶的婴儿。

2. 重播模式暴露内在小孩原型

·孤单小孩:总梦见被丢在游乐场,现实中不断测试朋友忠诚度。

·创伤小孩:对批评异常敏感,因害怕被否定而过度讨好。

·贫穷小孩:即使存款百万,仍焦虑钱会突然消失。

就像阿凯总在升职前辞职:父亲说商人都是骗子,我赚越多越觉得自己肮脏。直到他意识到,每次拒绝机遇都是六岁那个孩子在执行父亲的禁令 。

二、清理记忆:与内在小孩的合作仪式

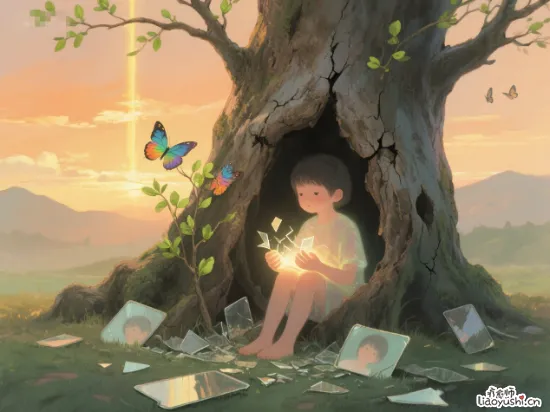

真正的治愈不是删除记忆,而是和孩子一起走进放映室,亲手擦拭胶片上的污渍。

第一步:打破自动重播的魔咒

当熟悉的心悸袭来(比如被伴侣抱怨时浑身僵硬),立刻默念觉醒密码:停!这是____岁时的我在说话。

心理师翁秀霞在讲座中强调:命名伤痛年龄,就是夺回情绪主导权。

真实案例:设计师小林每次提案前都腹泻呕吐,追溯发现七岁时因课堂答错题被全班嘲笑。现在她总在演示前对镜子说:请七岁的小林放心,没人会笑现在的我。三个月后症状消失。

第二步:给记忆赋予新意义

美国心理学家Mark Travers提出以新换旧法则:在重播记忆时植入成年资源 。

比如父亲摔试卷的场景,可以想象成年的你走进书房:

· 握住父亲的手:焦虑让您害怕我失败,对吗?

· 蹲下身拥抱哭泣的孩子:这不是你的错,98分已经很棒了。

改写记忆非篡改历史,而是剥离记忆携带的毒性评价。

第三步:与内在小孩签订和平协议

日本作家吉本芭娜娜有个奇妙习惯:每晚睡前问内在小孩明天需要什么?

次日包里必有回应,有时是银杏叶(象征韧性),有时是玻璃珠(提醒保持童心)。

建立专属沟通方式:

· 写交换日记:左边孩子涂鸦委屈,右边成人文字回应。

· 设定安全词:当孩子失控尖叫时,说蓝风筝代表需要暂停。

· 准备治愈包:放孩子喜欢的玩偶、彩虹卡、镇定点心。

三、当清理见效:内在小孩成为守护者

KR女士曾在院子听见马克杯呼喊:请把我收回厨房!她敷衍等一下,结果杯子意外碎裂。

这成为她顿悟的契机:忽视内在小孩的提醒,就是在摧毁自我完整性 。

而持续清理的奇迹在于:受伤小孩终将蜕变为智慧向导。

· 曾因贫穷偷面包被殴打的贫穷小孩,成为你慈善事业的良知雷达。

· 总被嘲讽梦想的永恒小孩,在你创业时提供天马行空的灵感。

就像小雅在清理被反锁的记忆后,创立了儿童情绪疗愈工作室。摔东西的孩子现在帮我设计教具,她展示着毛毡门模型,孩子拉开它,会看见写着你值得被爱的彩虹。

四、放映室的灯光永不熄灭

那些深夜造访的记忆幽灵,不是来折磨你的。它们是内在小孩踮脚够到的底片,用笨拙的方式喊:请和我一起显影这张照片,我们可以改写结局。

当下次旧痛来袭,不妨像对待迷路的孩子般蹲下身:我看见你举着的照片了,我们一起擦掉污渍好吗?

当胶片透出第一缕光时,你会懂得,所有重播的痛,都是爱的蒙尘版本。