上周咖啡店里,邻座那个西装革履的男人突然毫无征兆地哭了。前一秒他还在对着电脑飞速打字,下一秒手机屏幕亮了几下,他盯着看了几秒钟,肩膀就垮了下来,眼泪无声地往下掉。

他慌乱地擦脸,狼狈地逃出店门,公文包带子都忘了拿。那个瞬间我莫名想起一个朋友,她在公司走廊里被上司随口一句这个细节处理得不行击中,躲进洗手间哭了半小时。后来她告诉我,那一刻涌上来的羞耻感,和被父亲撕碎她画了整晚的数学试卷时一模一样。

是的,成年后那些不合时宜的崩溃,往往只是旧伤口的猛烈撕裂。那个被遗忘在岁月角落的小小自己,从未真正离去。只是我们戴上成人面具活得太久,几乎忘了心里还有个蜷缩在角落的身影。

我认识的L,三十出头,事业有成,是朋友圈公认的完美女友。她对男友的照顾无微不至,三餐搭配要营养均衡,衬衫褶皱必须提前熨平;男友随口提一句晚上有点冷,她半夜能开车穿过半个城市送外套。所有人都说她爱得太用力,直到一次深夜通话,她疲惫地坦白:你知道吗?我八岁起就要记住我妈喝了多少瓶酒,算好时间在她醉倒前把刀啊药啊都藏起来。现在他皱一下眉头,我就觉得天要塌了,是我的错。

那个八岁的小L,从未得到过安全的依恋。成年后的她,心底最深的恐惧仍是:如果我做得不够好,你会抛弃我。于是她把自己活成一座永远倾斜的天平。

还有我的老同学阿哲。人到中年,事业平稳,家庭和睦,却总被一种莫名的倦怠感裹挟。他无法对任何事提起真正兴趣,像隔着毛玻璃看世界。妻子说他像个空心人。

一次酒后,他讲起小时候最深的记忆:父母在客厅砸东西,怒吼声震得天花板都在抖,他蜷缩在黑暗的被窝里,死死捂住耳朵,一遍遍默念快结束快结束快结束。那种麻木的抽离感,成了他保护自己的唯一方式。

成年后的麻木、倦怠、缺乏生命力,常常是那个受过惊的孩子在替我们承受痛苦。麻木不是冷漠,而是曾经用来隔绝痛苦的屏障,如今成了隔开我们与真实世界的墙。

我们发明了各种办法来解决这个小孩。有人拼命工作,试图用成就填满内心的空洞;有人不断恋爱,在他人眼中寻找自身价值;有人疯狂购物,囤积物品犹如囤积安全感;还有人沉迷酒精、游戏,试图用刺激麻痹隐隐作痛的旧伤。

D曾是我的倾诉对象,一个靠连续加班坐到高管位置的女强人。她总开玩笑说自己不需要睡眠。直到身体频繁发出警报,她才被迫停下。在治疗师引导下,她第一次看见那个缩在角落的小女孩:父母常年争吵,她总在深夜听到母亲压抑的哭声。小小的她唯一能做的,就是假装睡着不动,甚至不敢起来上厕所。成年后的超长待机模式,不过是对童年那份我必须隐形,不能添乱的恐惧的延续。

我们以为在拼命向前奔跑,其实是那个受伤的孩子在驱使我们逃离痛苦,方向看似向前,目光却死死锁住身后那个无助的影子。

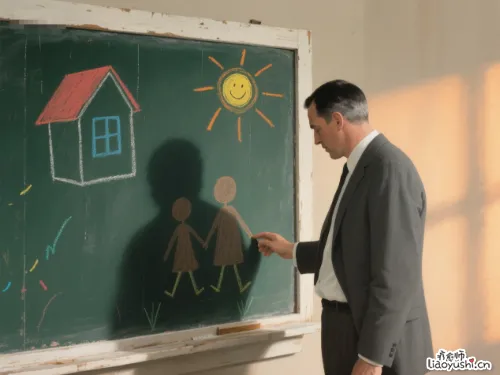

真正重要的转变,始于看见而非消灭。那个内在小孩不需要被纠正、被战胜,ta需要的是被看见、被理解。

有个简单方法值得尝试:当你被某种情绪剧烈冲击时,试着停下来,轻轻问自己:此刻,我心里那个小孩,大概几岁?ta在害怕什么?

我见过最动人的一幕,是在一个工作坊里。一位总是习惯性讨好的女士,在引导下闭眼回到七岁时被母亲责骂的场景。指导老师轻声说:现在,你已经是此刻的你。那个小小的你就在眼前,你想对她说什么?她沉默了许久,突然泪如雨下,伸出手臂对着空气紧紧拥抱:别怕…你没有做错任何事…妈妈只是太累了…

在那个瞬间,她完成了迟到三十年的自我安抚。成长真正的起点,是此刻的我们伸出手,温柔地接住当年那个孤立无援的孩子。

我的咖啡凉透了。窗外行人匆匆,每个人都带着一张成熟冷静的脸。我知道,那些步履匆匆的躯壳之下,或许都藏着一个惊慌的、委屈的、渴望被好好拥抱一次的孩子。

那个蜷缩在角落的孩子需要的并非完美疗愈,而是你此刻的看见与靠近。

在人生的迷途中,你拥有的最稳靠的援手,恰恰是来自此刻的自己伸向过往的那一次触碰。这触碰未必惊天动地,却足以瓦解旧日高墙,当你蹲下身来,承认那个小孩的存在,便是真正的成长开始拔节。