凌晨三点,你又一次在黑暗中睁大眼睛。白天积压的烦躁像潮水一样涌上来:同事的推诿让你憋着一股无名火,孩子的哭闹声还在耳边嗡嗡作响,信用卡账单的数字在脑子里跳来跳去……你想吼,想砸东西,最后却只是用拳头抵住太阳穴,直到指甲掐进皮肤。那种心脏被无形的手攥紧的感觉,叫做焦虑;喉咙里烧灼的苦涩,是愤怒;而胃里沉甸甸下坠的,是不安。

我们总以为这些情绪是外界的错,是老板太苛刻,是家人不体贴,是运气太差。但夏威夷古老智慧中的荷欧波诺波诺(Hooponopono)疗法,却给出了颠覆性的答案:这些情绪泥沼,其实是我们内在记忆的重播。就像一台老式留声机,反复播放着刻录在潜意识里的旧唱片:童年被忽视的委屈、上一次失败留下的自我怀疑、甚至某次争吵中咽下的恶言……它们堆积成情绪的缓存垃圾,而外界的压力,不过是按下了播放键。

1984年,夏威夷州立医院发生了一件震动心理学界的事。一位叫修·蓝博士的治疗师,没有使用任何药物或传统疗法,仅用三年就治愈了整栋楼的重症精神病罪犯。他的秘方简单到令人难以置信:翻阅病历时,他只是不断对自己重复四句话,

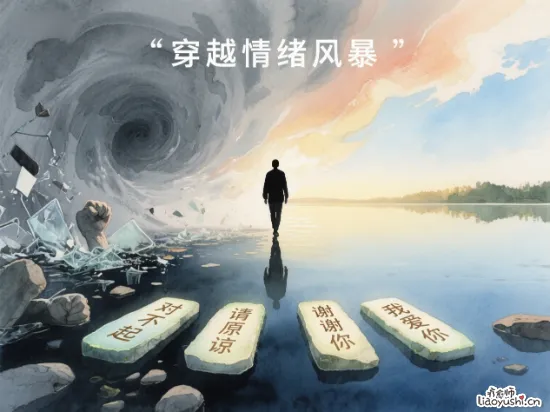

对不起,请原谅,谢谢你,我爱你。

这四句话,正是零极限清理的核心。它们像四把钥匙,逐一解开情绪的死结:

·对不起

不是向别人道歉,而是对自己内在的伤痛低头。承认:原来是我允许这些记忆操控我的反应。

比如面对同事的刁难,那句对不起实际在说:我看见自己又把过去的不被尊重投射到此刻了。

·请原谅

是松开受害者的枷锁。愤怒的本质常是无力感,像困兽撕咬笼子。而当我们说请原谅,实则是把指责外界的手收回来,轻放在自己胸口:我原谅自己陷在愤怒里,原谅自己忘了选择平静的权利。

·谢谢你

把敌人变成信使。深夜的焦虑、突如其来的暴躁,其实是潜意识在尖叫:这里需要清理!

就像发烧是身体的警报,情绪崩溃是心灵的呼救。一句谢谢你,是接纳:谢谢你来提醒我,这里还有未愈合的伤口。

·我爱你

用温柔融化对抗。当你对胃部的紧绷说我爱你,对狂跳的心脏说我爱你,甚至对引发怒火的人默念我爱你,爱的频率会覆盖战斗的本能。神经科学发现,爱意能抑制杏仁核的恐惧反应,让身体从战或逃切换到休息与修复。

我曾认识一位单亲妈妈小琳。女儿进入叛逆期后,她每天在愤怒和愧疚中拉扯。一次女儿摔门而去,她崩溃地瘫坐在地,突然想起零极限的方法。她颤抖着对自己说:对不起,我把对前夫的恨转嫁给你了…请原谅我,谢谢你来考验我的耐心…我爱你。

半小时后,女儿发来短信:妈,我买了你爱吃的蛋糕。

那一刻她嚎啕大哭,不是委屈,而是第一次触摸到愤怒冰山下,那个渴望被爱的自己。

刚开始练习时,你可能会遇到两个陷阱:

1念了半天,怎么更烦躁了?

就像网友JC的经历:给抱怨的母亲默念半小时,反而头痛欲裂。这其实是好信号,情绪像沉积的淤泥,搅动时必然先泛起浑浊。坚持清理,波动会逐渐平复。

2凭什么要我负责?

这是最难跨越的坎。但负责不是认罪,而是收回力量。如同你家中漏水,追究楼上还是物业是后续的事,当下关掉自己的水闸才是止损。

真正的清理从不在头脑完成。试试这么做:

1命名情绪:把我要爆炸了换成我胃里有团火在烧,身体定位能瓦解情绪的模糊恐吓。

2手写释放:把堵心的场景写在纸上:老板否决方案时,我觉得自己像个废物,然后狠狠划掉,默念四句话直到笔尖放松。

3沐浴清理:水流过身体时,想象所有不安顺着脚底流入下水道,水声成为天然的谢谢你。

当你持续清理,变化会从重播记忆转向灵感降临:

· 曾因焦虑失眠的设计师阿哲,清理一周后突然冒出灵感,把方案改成客户盛赞的版本;

· 总因丈夫晚归暴怒的主妇,某日默念中莫名平静下来,发现冰箱上贴着今晚加班,炖了你爱的汤的便签……

零极限的归零状态,不是抹去七情六欲,而是让情绪如溪流穿过身体,不再淤积成灾。那些曾让你窒息的愤怒、扎进心里的不安,终将在四句真言的冲刷下,露出本质, 它们不过是想被听见、被拥抱的,破碎的自己。

你不需要完美,只需要对自己说:我把一片狼藉,打扫成了星空。