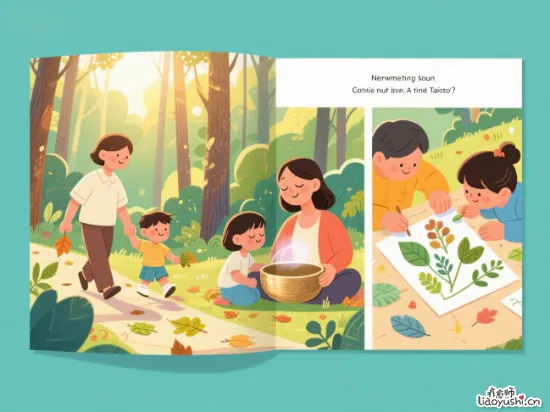

八岁的乐乐把画撕得粉碎,哭着喊:我永远画不好!我就是笨!他妈妈心疼地搂住他:妈妈看到你画那只小恐龙时,特别认真地在选颜色,你画的眼睛很有神,妈妈特别喜欢那个部分。下次我们试试画它的小伙伴?

那一刻,撕碎的纸屑还在地上,但乐乐紧绷的小肩膀,悄悄松了下来。

我们总以为孩子天生就该自信满满,可现实是,太多孩子内心住着一个我不够好的小人儿。

他们可能不会像乐乐那样爆发,但那些细微的信号更让人揪心:遇到难题立刻放弃,不敢尝试新事物,过分在意别人的评价,甚至用装傻或调皮来掩盖内心的不安。

低自我价值感不是孩子的错,它像一株悄然生长的藤蔓,往往扎根于孩子与重要他人(尤其是父母)的日常互动土壤中。

我见过一个五岁的小女孩,每次在游乐场想玩新器械,都会先紧张地回头找妈妈。如果妈妈没及时给眼神回应,她立刻缩回脚,小声嘟囔这个不好玩。她的自我怀疑,始于妈妈无意识的一句别乱跑,摔了怎么办?你看人家多稳当。

小学三年级的男孩小宇,作业稍有难度就发脾气、摔铅笔。深入交流才知道,爸爸辅导功课时常说:这么简单都不会?我像你这么大时早就会了!小宇的愤怒,不过是对我太笨这种羞耻感的无力反抗。

最让我心痛的,是一个初中女生。她成绩优异,却总觉得自己是冒牌货,配不上好成绩。她妈妈常挂在嘴边的是:这次考得不错,但别骄傲,隔壁小雅这次又是第一吧?孩子接收到的潜台词是:你的价值,永远需要下一个更好来证明。

这些孩子,都在用不同的方式呼喊:我需要被真正看见,而不仅仅是评价。

提高孩子的自我价值感,核心不是自我价值感,核心不是把他们推上领奖台,而是帮他们建立内心的锚点,知道自己存在即有价值。

这需要父母在细微处持续努力:

1、看见努力,而非只赞美结果:

当孩子兴奋地展示他搭了十次才不倒的积木塔,别只说真棒!。试试:哇!妈妈看到你刚才倒了那么多次都没放弃,一直在调整底座,这次终于成功啦!这种坚持太厉害了!这让孩子明白,他的坚持和策略,比那个塔本身更值得珍视。

2、区分行为与人:

孩子把牛奶打翻了。

A说法:你怎么这么笨手笨脚的!(攻击人)

B说法:哎呀,牛奶洒了!看来杯子有点滑,下次我们试试两只手端,或者先放在桌子上再喝?现在我们一起清理干净吧。(描述行为,提供解决方案)。

B说法让孩子知道:错误可以修正,他本身不是错误。

3、赋予真实的责任与信任:

自我价值感源于我能产生影响的体验。让学龄前孩子负责给宠物添水(哪怕洒一点),让小学生参与简单的晚餐准备(如拌沙拉),让大孩子管理自己的零用让大孩子管理自己的零用钱(允许小额试错)。当他完成时,真诚地说:你帮忙添水,小狗今天不会渴着了,谢谢你负责。这份被需要的真实感,是自信的基石。

4、接纳情绪,为感受命名:

当孩子因输棋大哭,别急着说别哭,下次赢回来或这有什么好哭的。先接纳:输了棋,你觉得特别失望、很难过是吗?要是爸爸输了,可能也会有点不开心呢。被理解的情绪才能流动和消散。孩子明白:我的感受是被允许的,我这个人也是被接纳的。

最关键的转变,在于父母自身的觉察:我们是否也在用价值条件来爱自己?

那位总拿女儿和别人比较的妈妈,在咨询中泪流满面:我从小就被这样比着长大,我以为这是激励…我好像从没觉得自己够好过。当我们内心有个我不够好的洞,很容易不自觉地让孩子去填补它。

提高孩子的自我价值感,是一场父母的自我修行。它要求我们放下完美孩子的执念,真正看见眼前这个独特生命的存在本身,他的笨拙与灵光,他的眼泪与欢笑,他每一次磕磕绊绊的尝试。

真正的价值感,源于孩子内心深处笃定的认知:我无需完美,无需超越他人,我的存在本身,就值得被爱、被尊重。

那个撕画的乐乐,后来怎么样了?几周后,他主动要求参加一个绘画小比赛。交作品时,他小声对妈妈说:妈妈,我画的小恐龙可能不是最像的,但我画出了它想交朋友的样子!他脸上闪烁的光芒,比任何奖状都珍贵,他不再需要撕毁自己以求完美,他学会了欣赏自己创造过程中的独特心意。

孩子心中那点微弱的光,需要我们用不带评判的注视去点燃。当孩子确信自己存在的每一面都值得被爱,他才能真正挺直脊背,面对这个复杂的世界。

孩子不需要成为太阳才能被看见,他们本身就是星辰。