王薇推开咨询室的门时,身上那股疲惫感几乎凝成了实体。结婚刚满一年的纪念日蛋糕还在冰箱里放着,奶油花有点塌了,像她强撑的笑脸。

张老师,我快不认识他了。她声音很轻,不是出轨,不是吵架,就是……他像被什么东西一点点吃掉了。现在回家,他跟我说的最多的话是嗯、好、你定。上星期我急性肠胃炎,疼得直不起腰,他给我倒了杯温水,说多喝热水,转身就回书房开会去了。半夜我疼醒,发现他连颗药都没给我找。

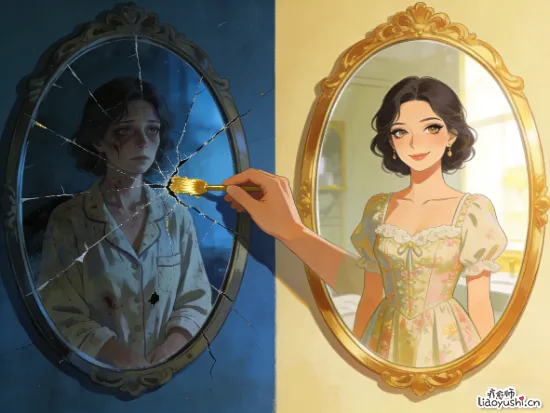

王薇的丈夫像一台精密的仪器,工作报表一丝不苟,家务分工清晰明确,唯独把情感需求锁进了一个看不见的保险箱。这种状态,心理学上叫依赖无能,不是不想爱,而是丧失了建立深度情感连接的能力,像一棵根系坏死的植物,表面完好,内里早已停止生长。

李默是另一个困在依赖无能迷宫里的人。结婚第八个月,妻子小雅开始整夜失眠。导火索是李默父亲突然中风住院,小雅忙前忙后联系专家、陪床送饭,李默却始终冷静得像个旁观者。

小雅崩溃了:那是你亲爸!你怎么一点反应都没有?

李默沉默了很久,挤出一句:慌有什么用?解决问题就行。

那一刻小雅感到刺骨的冷,他像个裹着人皮的AI,我碰不到他的心。

这种情感冻结,往往根植于遥远的童年。李默在咨询中回溯过,七岁那年,父母闹离婚吵得天翻地覆,他吓得躲在被子里哭。妈妈冲进来,烦躁地吼:哭什么哭!男子汉要坚强!

从此,李默学会了把眼泪和恐惧摁回肚子里,独自吞咽。过早的懂事,成了他成年后亲密关系里的枷锁。情感表达?那是他生命词典里被撕掉的一页。

依赖无能者的世界有一套自己的生存规则:

回避深层沟通:

当王薇试图聊聊我们好像越来越远,丈夫会立刻切换话题:对了,物业费该交了。

就像触碰了无形的警报。

情感隔离:

小雅生日时精心准备了烛光晚餐,李默坐下后第一句话是:这牛排火候不错,下次可以试试五分熟。

浪漫氛围瞬间碎了一地。

过度独立:

家里水管爆了,王薇想等他回家一起处理,丈夫电话里说:你找物业吧,我开会。

他像一座孤岛,拒绝任何靠岸的船只。

将伴侣工具化:

小雅渐渐发现,李默需要她,就像需要一个称职的生活合伙人:账单准时付,家里整洁有序,至于她今天为什么眼眶发红?那不在他的服务协议里。

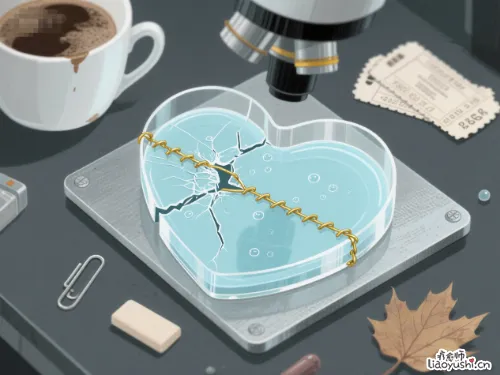

这种无声的隔离,比争吵更消磨人。小雅形容那种憋闷感,像被关在一个透明的玻璃罩里,看得见他,但怎么喊他都不接茬。

王薇则苦笑:有时我宁愿他跟我大吵一架,至少证明他还活着。

冰冻三尺,解冻也非一日之功。但改变,可以从裂缝处照进光:

1、唤醒自我觉察:

我引导李默做情感温度记录:每天睡前用1-10分标注自己的情绪状态。起初他写满5分,平静。第三周某天,他突然写:6分,烦躁。小雅说我衬衫没熨,她以前从不说这些。

觉察到情绪,是破冰的第一步。

2、从微小表达开始:

王薇的丈夫在尝试情感投递。有天他递给她一杯热牛奶,生硬地加了句:听说……这个助眠。

笨拙,却真实。依赖无能者需要练习表达,就像重新学习一门生疏的外语。

3、找到非语言连接点:

小雅和李默的转折,始于一只收养的流浪猫。小猫在李默腿上打呼噜时,他紧绷的肩膀第一次放松下来。一起照顾这个小生命,成了他们不言而喻的情感纽带。有时候,肢体动作(一个轻拍肩膀)、共同专注的事情(拼一幅复杂拼图),比语言更能穿透心防。

4、重新定义依赖:

李默一直认为需要别人=软弱。我们花了很长时间讨论:一棵树把根扎进土壤,是依赖吗?不,那是共生。当他在项目受阻,第一次主动问小雅你觉得这个方案可行吗?时,他体验到的不是崩塌,而是一种奇特的支撑感。健康的依赖,是让两根藤蔓相互缠绕,向上生长。

上个月,王薇发来一张照片:纪念日那个塌掉的蛋糕,被重新点缀了新鲜草莓。旁边有张卡片,是她丈夫的字迹:蛋糕塌了,我再订。胃还疼吗?药在抽屉第二格。

字句依旧笨拙,却有了温度。王薇在微信里说:他主动问我还疼吗的时候,我好像听见冰裂开的声音。

依赖无能不是情感的绝症,而是一种冻结状态。融化需要时间,更需要耐心。当那个陌生人开始尝试笨拙地表达关心,当隔离的高墙出现第一道裂缝,请别忽略这微弱却珍贵的信号,那是冰封河流下,春天涌动的声音。

真正的亲密,从不是完美无缺的共生,而是两个带着各自冻伤的灵魂,在笨拙的靠近中,让那些冻结的情感末梢神经,一点点重新生长。