今天我想和你聊聊压力。对,就是那种每天早上闹钟一响,你就觉得胸口堵得慌,脑子里全是没完没了的待办清单的感觉。

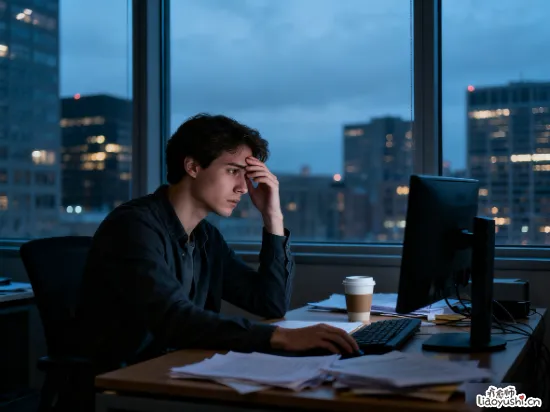

记得上周,我有个来访者叫小李,他是个程序员,天天加班到深夜,周末还得处理bug。他告诉我,压力大到连做梦都在写代码。有一次,他开车回家,差点因为分神撞上护栏。他说,医生,我试过跑步、冥想,甚至去健身房挥汗如雨,但压力就像个幽灵,甩都甩不掉。

我听着,心里一紧,因为他的故事太常见了。我们都在拼命找减压方法,却忘了那个最简单、最有效的法子。

你肯定猜不到,它就在我们眼皮底下,不是什么高科技或大动作,而是…允许自己什么都不做。

听起来荒谬吧?让我解释一下。小李的故事不是个例。

去年,我遇到一位妈妈,王姐,她白天上班,晚上照顾两个孩子,周末还得陪老人看病。她压力爆棚时,试过瑜伽和泡澡,但效果短暂。后来,她开始每天抽出10分钟,就坐在沙发上发呆,什么也不干。起初,她觉得自己在浪费时间,但几周后,她发现那些焦虑念头慢慢平息了。她说,以前,我一闲下来就慌,现在反而觉得脑子清空了,压力小了好多。

这让我想起心理学里的一个概念,叫心智休息。它不是懒散,而是主动让大脑从高速运转中暂停,就像手机重启一样。

研究显示,这种微休息能降低皮质醇水平,提升情绪稳定性。但咱们社会总推崇忙是美德,所以很多人忽略了它。

你可能在想,这算什么最佳方式?太不起眼了!

别急,听我说个案例。

有个企业家朋友,老张,他公司面临危机,压力大到失眠脱发。他试过旅行度假,花大钱去海岛,但回来压力更重,因为堆积的工作更多了。我建议他试试无为时刻,每天午饭后,关掉手机,静静坐5分钟,不思考任何事。他半信半疑地做了,结果发现,那短暂的空白让他灵感迸发,想出了解决方案。他说,压力释放不是靠拼命努力,而是靠学会暂停。

你看,这方式之所以猜不到,是因为它反直觉。我们总以为减压需要行动,跑得更快、练得更狠,但真实情况是,大脑需要空隙来消化压力。就像倒满的杯子,你得停一下,让水沉淀。

当然,这不是说让你整天躺平。而是融入日常。

举个例子,我自己也有压力大的时候。记得前年,我处理一堆个案报告,头昏脑涨。我强迫自己午休时,不带手机去公园散步10分钟,只看树看鸟。结果,下午效率翻倍,创意也来了。这不是什么魔法,而是科学原理:当我们停止外部刺激,大脑自动切换到默认模式网络,它负责整合记忆和情感,帮助释放累积的压力。

心理学家称它为内在清洁工。但很多人误以为,压力大就得更忙,结果恶性循环。我见过太多人,像小李那样,跑马拉松减压,却跑出膝盖伤,压力反而加剧。

说到这里,你可能会共鸣。想想你的生活,是不是总在赶时间?开会间隙刷手机,通勤时听播客,连吃饭都看视频。这种永远在线的模式,让压力像滚雪球。其实,最佳减压方式是打破这个循环。试试每天找一个空白点,哪怕5分钟。坐在车里发呆,泡茶时凝视热气,或洗澡时不听歌。

关键是,不评判自己。我另一个来访者,小美,是个护士,疫情期间压力巨大。她开始每晚睡前,躺在床上深呼吸,不强迫入睡,就感受身体。几周后,她睡眠改善,工作也更专注了。她说,原来释放压力,不是找新方法,而是找回老习惯,允许自己慢下来。

总之,朋友,压力释放的最佳方式,可能就是你猜不到的那个小举动:给自己一点无为的空间。它免费、简单,却威力巨大。

下回压力来袭,别急着行动,先停一停。你会发现,世界不会塌,而你更轻松了。

试试看,分享你的故事给我,我很想听听。