明明换了几份工作,却总遇到相似的糟心同事?

明明想经营好关系,却反复陷入同一种争吵模式?

明明渴望生活顺遂,却总被琐碎的烦恼缠住手脚?

几年前,我和朋友抱怨一位共同好友:她对人忽冷忽热,需要时热情似火,转身就消失几个月,太不尊重人了!我果断疏远了她。没想到几个月后,另一位朋友竟对我说了几乎一模一样的话:和你相处太累了,有时亲密有时冷淡,我根本不知道是否该把你当朋友。

那一刻像被雷劈中,原来我厌恶的,正是我自己忽略的模样。

心理学中有个词叫投射效应。简单说,我们像一台自带滤镜的投影仪,内心的信念、恐惧、未被接纳的自我,都会化作光影投到外界。那些让你火冒三丈的人,戳中你软肋的事,反复出现的困境,往往是你内心深处某块碎片的显化。

为什么外在总在呼应内在?

1、大脑的选择性捕捉

当你心情低落时,是否觉得全世界都在和你作对?这不是巧合。认知心理学发现,情绪会像磁铁一样吸附匹配的信息:快乐时更易关注美好,焦虑时总放大危机。就像戴了墨镜看世界,一切染上灰暗,不是阳光消失了,是你过滤了光。

2、信念的自我印证

认识一位总说男人都会劈腿的女性。她五段恋情全因对方出轨结束。真的是遇人不淑吗?后来她才醒悟:因坚信被背叛是宿命,她无意识用怀疑和控制推开伴侣,最终实现预言。越是深信某种剧本,越会收集证据把它演成现实。

3、未愈合的伤在呼救

同事阿凯最讨厌上司摆架子。直到有次团建游戏,大家笑他:你怎么指挥人时和你老板一模一样?他才惊觉,自己厌恶的强势其实是恐惧,怕像童年那样被父亲压制,于是抢先竖起刺。那些强烈刺激你情绪的人事物,常是内心旧伤口的警报器。

三个向内求的修炼场

练习一:把情绪当信使,而非敌人

曾有个项目临期前被客户推翻重做。我气得发抖,心里骂对方反复无常。但当我深呼吸后问自己:愤怒在提醒我什么?

答案浮出水面:我真正害怕的是能力被否定。

情绪ABC理论

说:事件(A)+信念(B)=情绪(C)。

- 别人说你这方案不行(事件)

- 若信念是他在羞辱我→ 愤怒(情绪)

- 若信念是他想要更好结果→ 平静(情绪)

下次情绪翻涌时,试试灵魂三问:

- 这个感受在告诉我,我在乎什么?

- 我的什么信念放大了它?

- 如果换种解读,故事会怎样?

练习二:喂养你的内隐自我

心理学家发现,人对自我的潜在认知(内隐自我),决定面对挑战时的底气。

若你总聚焦失败,大脑会储存我不行的信号,遇事本能退缩。

我的改变始于一本成功日记。每晚写下三件今天我做得不错的事,

比如:

- 主动解决了同事的技术卡点

- 忍住没对家人发脾气

- 读完20页书

半年后回看,数百条具体成就织成一张自信之网。当领导再派难活时,我不再想肯定搞砸,而是类似的事我搞定过。

练习三:给焦虑设个停靠站

曾因焦虑彻夜难眠,直到学会心灵树洞法:

1、每天晚饭后30分钟定为焦虑时间;

2、其他时段若胡思乱想,快速记下关键词:明天汇报怎么办?孩子成绩下滑…

3、到点集中处理:把问题列左边,实际结果写右边。

三个月后,左边密密麻麻,右边却大片空白,85%的担忧从未发生。那些真实的困难,因精力未被消耗,反而更好解决。

世界是你内心的镜像

朋友小林曾抱怨租房霉运:总遇到漏水、噪音、奇葩房东。有次她感叹:大概我就配不上好房子。这句话点醒了她。后来她认真打扫十平米出租屋,添了绿植和暖光灯。

神奇的是,下个房子竟朝南带阳台,房东还主动降价,当她不再觉得自己配不上,世界就换了一种回应方式。

这不是玄学。当你内心匮乏,会紧盯缺失,言行散发不安,吸引更多混乱;当你内心稳定,会看见资源,行动从容有力,机会自然汇聚。

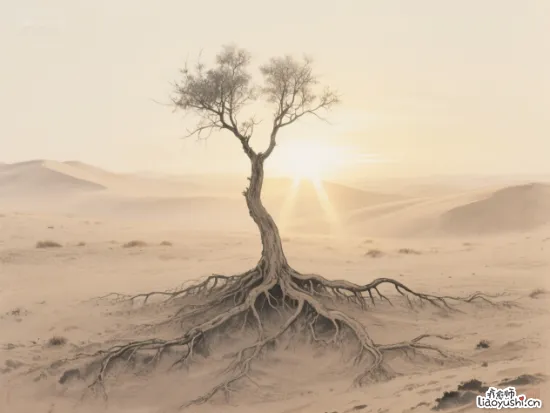

沙漠中的骆驼刺,地上仅40厘米高,地下根却深扎20米。旱季来临,浅草枯亡,它却靠向内求生的力量,在荒芜中挺出一片绿意。

外界是幕布,心才是投影源。

修剪盘踞在心底的枯枝,那些我不配的羞耻、都是TA错的怨怼、万一失败的惶恐,光才能透进来。当内在的根足够深稳,外界的风沙,终将成为滋养生命的土壤。