实习通知迟迟不下发的那两个月,室友每天焦虑地刷新邮箱,头发大把掉。我却在出租屋慢悠悠煮咖啡,想象着某天突然收到邮件的惊喜感,叮,手机屏幕亮起的瞬间,我名字赫然出现在录取名单首位,比所有成绩优异的同学都早。

三个月后,这一幕精准复刻。室友惊得打翻了泡面:你怎么做到的?我晃着手机笑出声:大概是我假装太投入,连宇宙都信以为真了。

吸引力法则不是阿拉丁神灯。心理学实验曾将备考学生分两组:A组只幻想金榜题名;B组幻想挑灯夜读后看到成绩单的场面。结果B组成绩碾压A组。区别在于,大脑会把沉浸式场景误认为真实记忆,驱使人无意识重复想象过的动作。当我在脑海反复演绎收到邮件的每个细节:指尖划过屏幕的触感、心跳加速的悸动,身体早已为这场预言铺好轨道。

那年种草某款玫瑰香水,钱包却空空如也。我干脆把它当作已拥有的礼物,和朋友大聊前调是荔枝混荆棘,后调有蜂蜜缠绕雪松。两个月后生日,闺蜜突然递来盒子:听你描述太心动,顺手买了双份。

这种巧合被《加速法则》精准点破:当目标成为精神常态,你会像磁铁吸附铁屑般捕获路径上所有机会,错过订位却偶遇老总的求职者,刷手机时跳出的半价折扣券,都是宇宙精心设计的捷径。

可为什么有人求而不得?咨询师曾遇见为买车失眠的JONE。追问发现,他真正渴望的是雨天通勤时不狼狈的状态。于是建议他每天骑车模拟有车体验:提前梳洗打扮,带精致餐盒装早餐。当他爱上这种从容后,家人突然送来闲置车辆。心理学称此为能量校准:剥离表层欲望找到核心需求,显化效率飙升十倍。

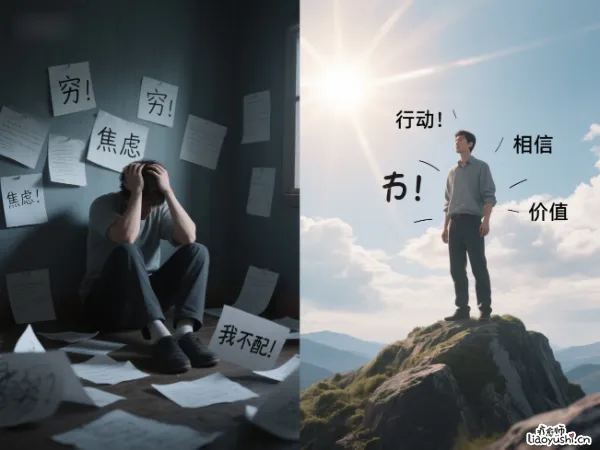

最致命的陷阱叫执着悖论。某学员拼命用我是富豪的壁纸自我洗脑,账户依旧赤字。直到发现每当想到钱,童年父母为债争吵的画面就闪回。知乎专栏《吸引力法则学习误区》犀利指出:正向宣言是油,潜藏阻力是沙。不清理引擎就猛踩油门,只会让机器报废。

后来她改用财富流动日记记录:今天便利店老板多找零,我笑着退还;客户突然续约三个月…当把金钱看作可循环的能量,阻碍奇迹的冰层悄然融化。

真正的通关密码藏在17秒定律里:聚焦愿望17秒会启动能量循环,但多数人3秒就被不可能打断。

有位写作者这样破解:在书房贴满畅销书作者标签,每次写作前花17秒触摸标签,想象新书签售队列排到街角的沸腾声浪。起初像自欺欺人,直到某天编辑主动邀约:你文字里有笃定的气场。宇宙永远优先配送已收货状态的订单。

三年实战让我顿悟:吸引力法则像种花。执着盯着种子是诅咒,定期浇水后转身才是智慧。当我列出12个月梦想清单时,特意在每项后留白,那是给宇宙发挥创意的画布。

比如拥有阳光书房的批注是:接受飘窗替代落地窗,三个月后租到带弧形飘窗的老洋房,窗外梧桐比效果图还美。

此刻闻着玫瑰香写作的我终于懂得:念念不忘的念,是把自己活成已然拥有的模样;必有回响的响,是所有努力都在无声校准坐标时,命运轻轻说的那句:恭喜你,抵达正确纬度。

吸引力法则行动地图

① 剥洋葱法:追问欲望背后的核心感受(例:要豪宅→安全感)

② 拍电影法:早晚用五感演绎3分钟已实现场景(带环境音效更佳)

③ 阻力爆破:当焦虑袭来立刻写我害怕______,烧掉纸条象征清零

④ 17秒启动:设置手机定时提醒,每天累积专注愿望>68秒(17×4)

⑤ 放任记号:在显眼处贴宇宙快递中贴纸,提醒自己停止催单