老王又在茶水间唉声叹气了,咖啡杯重重一放:这破系统谁设计的?天天卡顿,领导就知道画大饼!

那熟悉的烦躁感像阴天返潮的墙面,湿漉漉黏糊糊地糊了我一头一脸,我太懂这种感受了,真的懂。毕竟三年前,我就是他。对着电脑骂甲方,对着报表骂老板,连打印纸卡住都能瞬间点燃我。当时的我,完全忽略了手里捧着的,恰是他人梦寐以求不敢松手的饭碗。

记得那会儿刚离职时,还以为甩脱了千斤重担。结果呢?现实像一盆冰水迎头浇下。曾经被我疯狂吐槽的稳定,此刻成了求之不得的安全绳;那些被我鄙夷的琐碎,竟是我此刻最为怀念的秩序基石。抱怨像个恶毒的漩涡,把我牢牢吸在谷底,你嫌弃的,恰恰是别人眼中难以企及的珍宝。

哎,说到打印纸,前两天我家楼下复印店老板修他那辆破自行车,链条掉了七八回,他硬是没骂一句脏话,笑呵呵继续装,我看着都觉得…真是好脾气啊。

吸引力法则的精髓是什么?不是玄学许愿。它的核心残酷又公平:你所关注、所强烈发射出去的能量频率,就是宇宙回馈给你的现实模样。

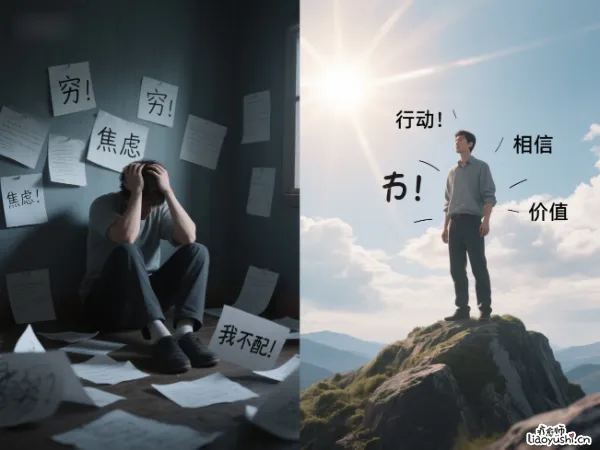

抱怨,本质上是一种极高浓度的负面聚焦行为。当你反复抱怨工资低,宇宙不会理解你渴望加薪的潜台词,它只忠实接收并回应你强调的信号,低!于是,更多低的境遇、更低的感受被源源不断吸引过来,把你牢牢困在低的泥潭里。

这就像你举着个高频喇叭,在空旷山谷大吼:我好穷!我好倒霉!

群山不会怜悯你,它们只会把你的呐喊原封不动、甚至加倍震荡回来砸在你耳膜上,穷!倒霉!穷和倒霉的回声连绵不绝,最终成为你感知的全部世界。

那两年空窗期,我整个人像是被抽干了,连下楼买菜都提不起劲。直到某个失眠的深夜,盯着天花板发呆,脑子里突然闪过离职前最后一次领薪水的瞬间,那张薄薄的纸片。上面清晰印着的数字,曾被我无数次嗤之以鼻。那一刻,一种迟来的、巨大的荒谬感攫住了我:我曾经拥有它,真实地拥有过,却任由它在我的抱怨声里,像沙一样从指缝漏得一干二净。竹篮打水一场空,是自己亲手戳穿了篮子。

真正把我从泥沼里拽出来的,是一个关于邻居李姨的故事。李姨早年丧夫,独自拉扯儿子,做保洁维持生计。楼道里常见她,永远带着笑。

今天太阳真好!晒得楼道暖烘烘的!

业主送我一袋苹果,可甜啦,你尝尝?

我曾狭隘地认为她只是强颜欢笑。直到前年,她儿子考上了顶尖医学院的公费生,李姨脸上的光亮,是连太阳都自愧不如的。没人知道她咽下多少苦水,但所有人都看到她执着地收集每一粒生活里的糖。邻居们都说她转运了,可我知道,这不是运气,这是她数十年如一日,用看得见苹果的明亮频率,为自己冲刷出来的一方天地。

我强迫自己执行一个动作:随身带个小本。每当喉咙发痒想抱怨同事、埋怨堵车、诅咒天气时,立刻掏出来,写一件此刻能感知到的、微小但真实的好事。

早上买的包子还是热乎的。

地铁座位边穿碎花裙的小女孩笑得真可爱。

阳台那盆绿萝抽新芽了。

坚持写,哪怕当天乌云密布、诸事不顺,也硬着头皮找出一个好。这个过程起初艰难得像在沼泽里拔腿,内心有个声音尖叫着这有什么用!全是屁大的事儿!

但我咬着牙坚持。

奇妙的变化在三个月后悄然发生。还是那份寻找中的工作,还是那些来回奔波、石沉大海的简历。某天傍晚,我收拾心情准备继续投递,指尖无意划过那本写得密密麻麻的小确幸日记。一页页翻过那些曾被我认为微不足道的阳光、路人善意的微笑、甚至只是一碗滋味恰好的热汤面…一股温热的力量,毫无预兆地从指尖涌向心脏。

那一刻,长久以来被焦虑和匮乏感禁锢的胸口,第一次清晰地感受到一种充盈,像是干涸的河道终于等来了上游的活水,缓慢而坚定地浸润每一寸龟裂的土地。一种前所未有的笃定感升腾起来:原来我并非一无所有,我从未真正贫瘠过。

就在那个看见拥有的夜晚,邮箱提示音响起。一封面试邀请静静躺在那里,岗位描述与我过去累积的技能惊人地契合。面试过程顺畅得超乎想象,仿佛对方一直在等待的,就是此刻这个褪去了戾气、眼中尚存一丝光亮的人。

吸引力法则不是让你对苦难麻木不仁。它揭示的是生存的深层逻辑:抱怨是你手中那柄不断搅动泥水的棍子,只会让眼前浑浊不堪;而感恩,是你投向远方的光柱,它或许无法瞬间照亮整个黑夜,却能清晰定位那块可供立足的礁石。

老王昨天又在楼道里抱怨新项目太难搞。我没像以前那样附和。只是拍拍他肩膀,递给他一杯热茶:老王,咱这项目预算充足环境舒适,总比工地搬砖强吧?先喝口茶,办法总比困难多。

他愣了一下,端着杯子嘟囔:也是…甲方至少按时打款…

他眼中那层厚厚的烦躁壳子,似乎裂开了一道小小的缝隙。

别再对着虚空挥舞拳头了,朋友。你抱怨的每一秒,都在向宇宙下达给我更多苦难的顽固订单。低下头,看看此刻捧在你手心的东西,哪怕它微小如沙砾。紧紧攥住它,真心实意地对它说一句:感谢你在这里。

当你真心拥抱此刻的拥有,整个宇宙的能量,都将协同运转,只为证明你的眼光精准无误。