小雨瘫在沙发上,手机屏幕还亮着老板发来的加班通知。她感觉胸口像压了一块浸透水的棉花,连呼吸都带着铅的重量。这已经是三年来第四次了,那种熟悉的、冰冷的疲惫感又回来了。明明按时吃药,定期复诊,甚至强迫自己每天晨跑,可抑郁的黑狗还是悄无声息地咬住了她的脚踝。它果然又来了,她对着窗外的雨幕喃喃自语,可能这就是我的命吧。

这种无力感太常见了。数据显示,超过70%的抑郁症患者会经历反复发作,而经历过三次发作的人,复发概率竟高达90%。更残酷的是,每次复发都像在滚雪球,病程越来越长,间隔越来越短,直到让人彻底相信:抑郁复发是甩不掉的宿命。

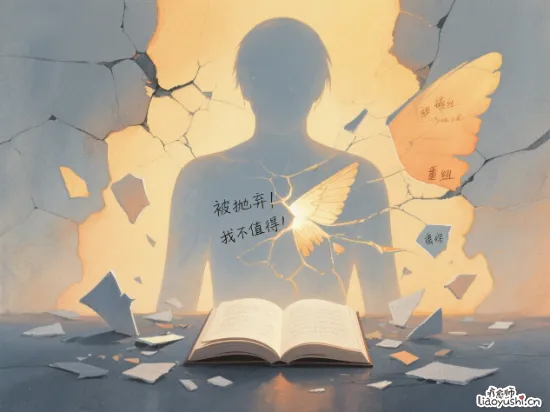

但真相是:复发从不是随机降临的厄运,而是内心情感密码本的自动播放。

心理学里有个词叫图式(Schema),它像一本在童年时期就写好的情感密码本。想象你四岁时被忙碌的父母送到外婆家,他们离开时你抓着门框的小手。那个瞬间,我随时会被抛弃的恐惧,可能就变成密码本的第一行代码。二十年后当男友微信回复慢了,你的大脑会瞬间翻到那一页:看,他不要我了,哪怕对方只是手机没电。

小A的故事就是典型。她在第一次抑郁发作时认定再恋爱就会复发,于是五年不敢碰感情。可当新恋情萌芽时,熟悉的窒息感又来了。表面看,似乎验证了恋爱=抑郁的公式。实际上,真正激活抑郁的是她四岁被父母留在外婆家时烙下的遗弃图式。新男友的某个眼神或动作,无意间触发了这本尘封密码的播放键。

这本密码的可怕之处,在于它会操控你按下自我毁灭键。

当图式被激活(比如感到被抛弃),人会本能启动三种求生模式:

跪着求生(屈从):拼命讨好对方,求你别离开我;

蒙眼求生(回避):永远不恋爱、不社交,以为躲开刺激源就安全;

反着求生(过度补偿):疯狂付出、牺牲自我,试图买住别人的爱。

小A轮番使用这些策略,结果要么累到崩溃,要么孤独到窒息,这些策略本身就成了抑郁的燃料。更讽刺的是,当我们用回避保护自己时,反而把生活圈成了缺氧的牢笼。

为什么吃药救不了这本密码?

药物能快速缓解失眠或情绪崩塌,像给着火的房子灭火。但密码本藏在房屋地基里,那些早期形成的核心信念:我注定被抛弃我不值得被爱世界充满危险。研究显示,仅靠药物治疗的患者复发率比联合心理治疗高出数倍。因为药片无法教会你:当爱人忘记纪念日时,如何不立刻联想到童年那张空荡荡的儿童餐椅。

撕毁旧密码本需要三支笔

第一支是看见之笔。

32岁的程序员阿凯一直认为复发是抗压能力差。直到心理师带他看见十岁那个画面:考砸的他被父亲关在门外,暴雨中他拼命捶门喊我会改。原来他每次项目受阻时的崩溃,都在复刻那个雨夜。承认童年缺失并不可耻,阿凯在日记里写,可耻的是让那个孩子永远困在门外。

第二支是解码之笔。

学会在情绪海啸时按下暂停键,问自己三个问题:

1、此刻我体内跳动的感受是什么?(是心慌?手脚冰冷?)

2、这个感受让我联想到哪个童年场景?

3、我现在的应对方式更像哪种求生模式?(跪着、蒙眼还是反着?)

当小雨发现老板发加班通知时自己手心出汗、胃部抽搐,她突然想起小学舞蹈比赛前,母亲那句跳不好就别回家了。原来她的崩溃不是抗拒加班,而是恐惧达不到要求就会被抛弃。

第三支是重写之笔。

这需要练习新剧本:当我不够好的警报响起,主动对同事说方案需要延期;当伴侣出差时心慌,不是连环call而是告诉自己他现在忙,晚点会联系我。新行为最初像穿反的毛衣,别扭却充满勇气。

神经科学证实了这种重写的可能。当我们持续练习新应对方式,大脑会生长出新的神经通路,海马体(情绪记忆中心)体积甚至能增大。就像小雨在咨询半年后做的脑部扫描:原先萎缩的区域出现了星云般的亮斑,那是新生的神经细胞在闪烁。

真正的治愈不是永不复发,而是当阴影再现时,你认出了它的模样。

最近一次项目危机时,小雨又出现了熟悉的失眠。但这次她没有急着吃药,而是摊开密码本记录:此刻心慌,联想到父亲摔我画稿的那天,我在用拼命加班回避被否定的恐惧。次日她走进主管办公室:我需要团队支援,这是方案调整建议。

走出办公楼时暮色四合,她拍下路边的蒲公英发给咨询师:它第三次被风吹散,可根还抓着泥土呢。

抑郁复发不是命运的诅咒,而是内心密码的求救信号。当你能破译那些来自过去的摩斯密码,就有了重写人生剧本的笔墨。