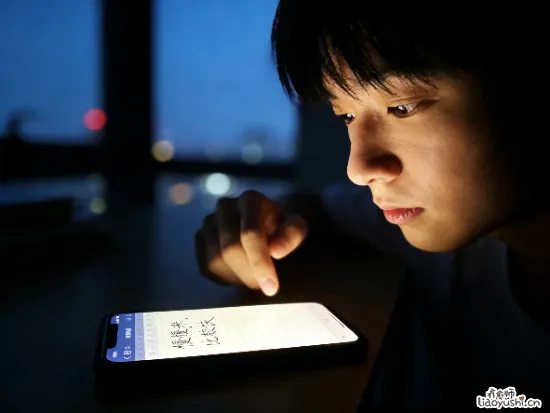

深夜加班的你,突然被手机屏幕的光刺痛了眼睛,凌晨两点,未读邮件还挂在通知栏,膝盖上摊着没看完的报表,而明早八点还有会议。胸口发闷,脖子僵硬,你意识到自己已经三小时没动过,呼吸也变得浅短。那一刻闪过一个念头:停下吧,但下一秒又被自责淹没:不行,我还没做完。于是你灌下今晚第三杯咖啡,继续把自己钉在屏幕前。

这不是自律,而是对自我的暴力。

我们生活在一个崇尚拼命的时代。休息成了奢侈品,放松被视为怠惰。大脑时刻处于战斗状态,像永远拉满的弓弦,生怕片刻松懈就会被淘汰。心理学上,这种状态叫做持续高唤醒,交感神经系统长期亢奋,身体不断分泌压力荷尔蒙。身体是心灵的一面镜子,当我们紧绷时,正是它在发出求救信号。

放松不是偷懒的借口,而是对生命系统的修复。心理学将放松定义为低紧张状态,无愤怒、焦虑或恐惧等负面情绪干扰的身心状态。它重置被压力扭曲的神经回路,让杏仁核停止过载,使前额叶皮层恢复理性判断。就像那项经典研究所揭示的:每晚睡眠少于6小时的人感冒几率是睡足7小时者的4倍,放松缺失直接瓦解了免疫防线。

真正的自爱始于接纳一个事实:人不是机器,需要保养才能长久运转。自我接纳的核心是非评判性,不以成就高低苛责自己,允许身心有喘息的空间。汉森博士在《大脑幸福密码》中提到大脑存在负面偏好:它像魔术贴般牢记痛苦,却任由快乐如流水滑落。

有位因伴侣离去而崩溃的女性,通过每天回忆美好时刻并写信内化积极体验,几周后重新连接了快乐神经回路。改变大脑的关键不是驱赶痛苦,而是主动培育温暖的内在环境。

可惜很多人被困在放松羞耻中。社会时钟滴答作响,仿佛停顿即是失败。但佛洛姆在《爱的艺术》中早已点破:自爱是尊重自己人格的完整性与独特性。当我们用拼命证明价值时,本质仍是把自我工具化,真正的自爱不该是一场永不停歇的表演。

重建放松能力需要打破三个迷思:

迷思一:放松必须值得。

等做完项目、等孩子上大学、等退休…放松被无限推迟。妙佑医疗国际指出:压力管理需要持续进行,不能等问题损害健康才开始。不妨每天做三件好事练习:睡前记录微小确幸。豆瓣有位网友坚持半年后感慨:发现好事的能力回来了,曾被忽略的快乐重新发光。

迷思二:放松等于放纵。

熬夜刷剧、暴食解压往往带来更深的虚耗。真正的放松如溪水滋养土地。渐进式肌肉放松法提供科学路径:依次紧绷再放松眼、肩、手臂等部位,感受张力释放的对比。每天12分钟,两周即可重建身心联结。

迷思三:放松是独善其身。

《爱的艺术》中尖锐批判现代亲密关系常沦为对抗世界的联队。但最高级的放松恰发生在信任的关系场域。一个允许你素颜发呆的伴侣,一段不用尬聊的友谊,都是灵魂的减压阀。

让放松融入日常的三个锚点:

身体需要信号才能切换模式。

试试暂停键技术:每工作90分钟,用5分钟做感官唤醒,触摸毛绒玩偶的质感,细嗅咖啡的香气,聆听窗外鸟鸣。这种正念时刻能打破自动化紧张。

自然是最温柔的心理治疗师。

森林中散步后,压力激素皮质醇可下降37%。不必远行,办公室绿植的脉络、路灯下树叶的剪影,都承载着生命力。

睡眠是自爱的终极仪式。

睡眠剥夺一夜就会使压力激素增加37%,长期更会导致神经毒素堆积。用睡眠圣仪式守护夜晚:提前一小时调暗灯光,用温水澡代替手机滚动。毕竟70%的细胞修复发生在深度睡眠中。

有位癌症康复者在日记写道:曾经最羞愧的事,是化疗后躺在阳光里发呆。如今才知道,那是我学会自爱的第一课。

允许自己放松不是放纵,而是对生命最深的敬意。当我们停止用产出衡量存在价值,才能触碰生活的实感,雨后微风的沁凉,家人围坐的暖意,甚至一碗热汤滑入胃袋的妥帖。这些瞬间如此平凡,却又如此神圣。

就像那棵庭院里的老树,春天开花,秋天结果,冬日休养。它从未焦虑为何不能四季常青,只是顺应生命的节奏,在舒展与蛰伏间,活出年轮里的从容。