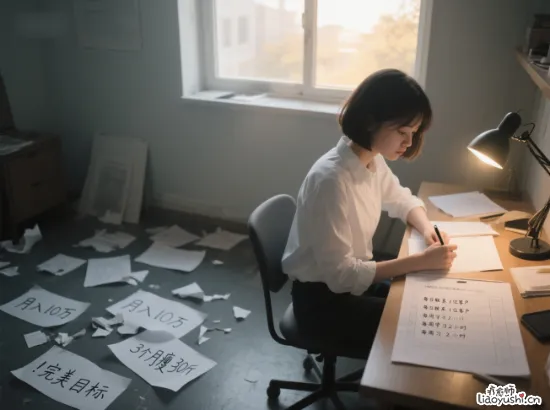

凌晨三点,李薇对着电脑屏幕发呆。她面前的计划表写着:半年内升职主管,一年内薪资翻倍,两年内买房。这本笔记本的扉页还印着敢想才能成就伟大。三个月前写下这些时热血沸腾,此刻却像块巨石压在心口,她刚因项目失误被领导约谈,薪资不涨反降。她咬了一口已经冷透的披萨,突然把笔记本狠狠摔在墙上。我们都在经历这样的时刻:目标像气球一样膨胀,然后在现实的尖刺前炸得粉碎。

我们的大脑是个精密的欺骗工厂。它常把可能性偷换成必然性。心理学研究揭示,这种自我欺骗常源于一种叫自恋组织的心理机制,它会将未成熟的能力当作已掌握的能力,将可能性当作必然性。比如有人坚信自己是天才作家,尽管从未完成过一篇完整故事;或者职场新人认定自己半年内必获晋升,却忽略业务能力的积累周期。这种将想要等同于能够的思维扭曲,成为自我欺骗的温床。

社会这台巨大的比较机器,持续为我们输送焦虑燃料。朋友圈里精致的生活片段、同事看似轻松的升职加薪、30岁前财务自由的成功案例……我们无意识中吃下这些碎片,在体内合成一座名为别人都行,为什么我不行的牢笼。

一个实验发现,每天浏览社交媒体超两小时的人,对自身成就的满意度下降40%。当真实能力与虚构标准碰撞时,我们本能地选择修改前者,于是诞生了三个月练出马甲线、副业月入五万这类空中楼阁。

更隐蔽的是恐惧的伪装术。陈朗创业三次均告失败后,发誓第四次定要成为行业龙头。深夜酒醉时他向朋友吐露真言:要是只定个小目标,再失败岂不证明我真不行?这种思维陷阱极为普遍:用拔高的目标制造不是能力问题,只是目标太高的心理缓冲带。

本质上,这是自我保护的变形,仿佛设定不可能完成的任务,就能为可能的失败准备好免责声明。当我们用志向远大包装恐惧,用追求卓越掩饰不敢面对普通,欺骗便完成了闭环。

这场自我欺骗的盛宴需要代价买单:

1、持续性失败感侵蚀自信。

当目标始终悬浮在能力射程之外,每次脱靶都是对自我评价的无声打击,最终形成无论多努力都不够好的认知闭环。

2、行动瘫痪的恶性循环。

面对珠峰般的任务,大脑会启动保护机制,拖延。《计划制定的误区》指出:当目标实现概率被主观评估低于30%,行动意愿会断崖式下跌。这也是为什么年度计划常在三月前夭折。

3、自我认知的瓦解危机。

持续的目标崩塌可能引发存在性焦虑:到底是我太懒,还是根本不行?这种撕裂感让28岁的程序员张哲在心理咨询中崩溃:我觉得身体里住着个吹牛的骗子,可悲的是我相信了他十几年。

打破循环需要一场针对自我的温和变革: 重置目标坐标系。放弃年薪百万这类结果执念,转而锚定每周完成3份行业报告的过程指标。

SMART原则在此大显身手:具体性(Specific)、可测量(Measurable)、可实现(Achievable)、相关且现实(Relevant and realistic)、有时限(Time-limited)。

当成为顶流设计师蜕变为本周完成5版LOGO草图并寻求反馈,改变的齿轮才开始真正转动。

培养失败嗅觉。

在写下一年内开画展的同时,强制自己列出可能阻碍:绘画技能不足?缺乏策展资源?时间管理失衡?这种预演失败不是悲观,而是给理想安装安全气囊。研究显示,预设障碍的创业者抗挫能力提高60%。

启动微小成功飞轮。

当27岁的吴航把重塑职业生涯拆解为今日优化简历,把成为投资人降维成读完一章《财务分析基础》,他惊讶地发现:三个月内积累的专业知识,超过此前两年的总和。这种可实现的挑战持续分泌多巴胺,形成正向循环。

最关键的觉醒发生在某个普通周三的傍晚。李薇捡起墙角的笔记本,在新页面写下:本周目标:修复客户关系,每天主动沟通1次。当她拨通第一个电话时,窗外的晚霞正泼洒在玻璃幕墙上,金红交错的光斑在她指尖跳动。那个瞬间她突然懂得:真正的成长,是放下成为超人的执念,转而珍视那个愿意每天进步1%的普通人。

我们终将明白:闪耀的不是抵达云端,而是看清脚下土地后的依然前行。当你放下那个必须伟大的自己,真正有力的改变才刚刚破土。