凌晨三点,又一次毫无征兆地醒来。黑暗沉甸甸地压着胸口,呼吸都有些吃力。我侧过身,丈夫那边脊背的轮廓在窗帘缝隙透进来的微弱月光下勾勒着,像一道沉默的山梁。他睡得很熟的样子,身体却固执地贴在床沿最外边,仿佛那一寸薄薄的床单,便是我们之间无声宣告的疆界。

中间那片空荡荡的床铺,冷得像块铁板。是被谁刻意留出来的无人区呢?也许是我们俩吧。

屋子里安静得让人心头发麻。除了他均匀得如同机器设定的呼吸声,再也没别的声息。这声音本该是安眠的催眠曲,此刻却显得异常空洞,像个巨大的、不断扩大的问号。我所听到的,似乎不仅仅是呼吸,更是某种空洞的回响。那种独属于深夜的、深入骨髓的寂静,让我窒息。

我不由自主地伸出手,指尖悬在半空,离他温热的脊背只有一掌的距离。这点距离,竟成了需要巨大勇气才能跨越的鸿沟。最终,我的手指慢慢蜷缩起来,握成了拳头,又缓缓收回,塞进了冰冷的被子里。

我们多久没有好好说话了?不是关于孩子学校缴费的通知,也不是妈周末过来吃饭,你记得买条鱼那种带着任务的交代。是那种……纯粹因为想听对方声音而说的话。冰箱顶上,落了一层薄灰的相框里,那张在青海湖边拍的合影,两个年轻人在风里笑得见牙不见眼,头发糊在脸上都顾不上拨开,他的手臂紧紧箍着我的肩膀,生怕我跑掉似的。那时候即使被风吹得狼狈,心里也是滚烫的。而现在,我们之间还剩下什么呢?

日常生活的琐碎啊,简直像沙尘暴一样,能迅速把一切鲜艳的东西都磨成灰扑扑的底色。激情?也被时间这双粗糙的手,毫不留情地搓洗得发白褪色了。早晨的厕所永远像打仗,彼此连眼神都吝于交换。晚上他坐在沙发一角刷手机,屏幕的光在他脸上明明灭灭,我则蜷在另一头看永远也追不完的肥皂剧。

对话?常常仅限于几句必需品般的传递:

牛奶没了。

嗯,知道了。

物业费单子在桌上。

好。

我们的眼神,已经很久没有真正地、带着温度地触碰彼此了。好像所有真正想说的话,都被无声地卡在了喉咙深处那个隐秘的角落里。说出来?似乎需要一份我们早已透支的勇气。

你敢拍拍胸口,大声告诉我,你和你家那位之间,那玩意儿还叫爱情吗?

前几天整理床头柜抽屉,最下层,摸到一个硬硬的小盒子。拿出来一看,是去年情人节他送的那盒巧克力。金色锡纸包装得很精美。当时他递给我的时候,表情平淡得像递过来一盒感冒药,干巴巴说了句:应个景吧。

我接过来,心里不知道是什么滋味,好像连拆开的兴致都被抽走了,顺手就塞进了抽屉深处。

如今拿出来,包装盒角落已经有点压瘪了。轻轻晃了晃,里面巧克力碰撞发出沉闷的声响。翻过来一看,底部印着一个小小的日期。哦,原来已经过期两个月了。像极了我们之间那些未曾拆封的、早已错过最佳保鲜期的温情瞬间。它就一直被遗忘在那里,连同我当时那点小小的、最终也没好意思说出口的期待,期待他能像刚结婚头几年那样,笨拙地把糖剥开,塞进我嘴里,然后被我嫌弃太甜腻了却又忍不住笑出来。那些带着黏腻甜味的笑声,现在想起来,恍如隔世。如今,那盒糖终究只是成了抽屉里一件无声的证物。

对,昨天回家路上,看到小区那只总在车底下打盹的流浪母猫,居然生了一窝小猫崽,就在破纸箱里挤着,哼哼唧唧的。猫妈警惕地圈着它们,眼神疲惫却满足。那一刻,我心里突然被什么东西狠狠刺了一下。

我们被称作万物之灵的人类呢?我们经营的这个叫做家的地方,理应比那只破纸箱更暖吧?为何竟显得如此空洞?那些曾以为坚不可摧的爱,到底是在哪一个环节悄悄走失的?是被日常的琐碎消磨殆尽的?还是被两人那可怕的、习以为常的沉默所窒息扼杀的?没有人说得清。就像咖啡杯底那层洗不掉的褐色污渍,日复一日,终成陈迹。

有一次,真的很偶然的机会,我提早下班回来。车停进地库,熄了火,正准备开门下车。一抬眼,隔着几排车位,竟看到他坐在他自己的驾驶座上。没有上楼回家,也没有打电话,只是一个人坐在那里,头微微向后仰着靠在头枕上,闭着眼睛。车库惨白的光线落在他脸上,那张朝夕相对了这么多年的脸,在那一刻显得无比陌生,甚至……有种说不出的疲惫和茫然。

他就那样一动不动地坐着,好像时间在他周围凝固了。是在想工作上的烦心事?还是单纯地……不想那么快走进家门,走进我们之间这片无声的场域?我的手指停在车门把手上,终究没有按下去。我重新启动车子,悄无声息地倒了出去,在外面漫无目的地绕了将近一个小时才重新回来。那一刻,我忽然明白了,或许我们都在寻找一个可以暂时喘息的角落,只是谁也不肯、或者不敢率先戳破这层名为家的薄纱罢了。

厨房里那台燃气灶,点火总是不爽利,经常要拧到第三次才能噗地一声燃起蓝色的火苗。这情形,像不像我们现在的相处模式?一次次的尝试沟通,往往尴尬地沉默熄灭,需要反复拧动开关,才能艰难地重新燃起火头。有时候,连这点微弱的蓝火苗,都显得那么奢侈。

昨晚,他又一次在饭桌上提及那个熟悉的理由:最近项目太紧,都是为了这个家,为了你和孩子以后轻松点。

他语气平静,毫无波澜。这话像一张经由无数次使用、边缘已经磨损起毛的旧唱片,在空气里重复播放着。

可这一次,不知怎的,那张旧唱片发出的声音却像无数根细小的针,骤然刺进了我的耳膜深处。一股难以言喻的愤怒和委屈,混合着绝望,猛地从胸腔最深处炸开,瞬间冲垮了所有的堤坝。身体里的某一根弦,在那一刻,铮地一声彻底绷断了。

我猛地站起来,餐桌椅腿在地砖上刮出刺耳的尖叫。我的视线像失控的探照灯一样在混乱的客厅里扫射,最终牢牢钉在了那个该死的床头柜上。几步冲过去,一把拉开抽屉,手指粗暴地探进去,精准地摸出了那个已经有点变形的金色盒子。

为了这个家?

我的声音抖得厉害,像风中即将断裂的枯枝,每一个字都带着自己都无法控制的尖利破音,那你告诉我!这是什么?!它在这里躺了整整一年零两个月!早就过期了!像我们一样!

我用尽全身力气,狠狠地把那盒东西摔在了光滑冰冷的地板上!

咚!

一声闷响,伴随着硬物撞击地砖的碎裂声。金色的盒子砸开了,狼狈地翻滚了几圈,侧面的棱角明显瘪了下去。盒盖也被摔开,里面包装精致的巧克力滚落出来几颗,但更刺眼的,是几张小小的纸条,从盒子里散落出来,飘散在巧克力和碎裂的盒子旁边。

他显然被我这突如其来的爆发震住了,整个人僵在原地,眼睛瞪得老大,难以置信地看着地上的一片狼藉。他大概以为我会歇斯底里,会痛哭流涕,会控诉他不爱我……唯独没想到我会摔东西。

空气凝滞了几秒,沉重得如同铅块。

然后,他的目光终于迟钝地、艰难地从我扭曲的脸上移开,落到了那些散落在巧克力中间的白色纸条上。他的眉头紧紧锁在一起,像是看到了无比费解又沉重的东西。

他慢慢地、极其缓慢地弯下腰,动作迟滞得像个关节生了锈的机器人。手指带着不易察觉的颤抖,迟疑地伸向其中一张飘落在阴影边缘的小纸条。指尖在即将触碰到纸片时,悬停了片刻,仿佛那纸片滚烫无比。

他终于小心翼翼地,用两根手指,拈起了那张纸条。

客厅顶灯惨白的光线,清晰地照亮了那张小小的纸片上,我一年零两个月前,用自己都觉得有点傻气的粉色荧光笔,一笔一划写下的、如今看来极具讽刺意味的字:

张先生,欠我一次约会!利息按小时算!,你的债主老婆

那张薄薄的纸片落在他手里,却仿佛有千斤重。我就那么站着,看着他维持着那个弯腰的姿势,很久很久。他死死地盯着手里那张小纸片,宽阔的肩膀绷得僵直,像一尊凝固的石像。

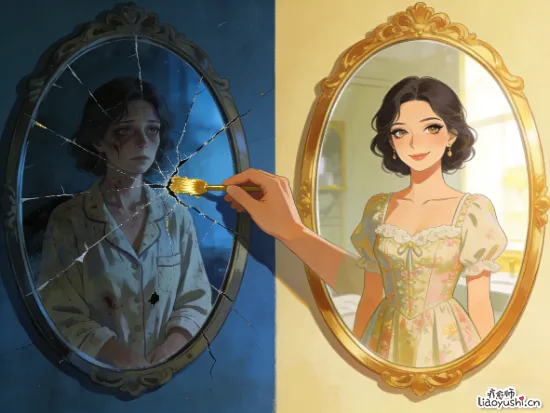

时间,在那一刻似乎被无限拉长、拉长……长得让人喘不过气。那张小小的纸条,承载着一年前我未曾说出口的期待,此刻却像一面镜子,冰冷地映照出我们之间所有被忽视、被搁浅、最终蒙尘的心愿。

屋里的死寂啃啮着我的神经。我看着他微微颤抖的指尖触碰那张褪色的纸条,如同触碰一段早已枯死的时光。那上面我曾经精心描画的粉色字迹,此刻看来更像一种绝望的嘲讽。

当熟悉的为了这个家再次被当作盾牌祭出时,我终于看清了:婚姻账簿上每日被消耗的温情刻度,从来不只关乎物质累积。

它的亏空,在于我们纵容沉默堆积如山,在于将彼此最深的渴望束之高阁任其蒙尘,在于将疲惫当作不再凝视对方的借口。

爱情不是被时间磨蚀的,而是被我们每日亲手推向遗忘的边缘,那些欲言又止的瞬间,那些未被拆封的心意,那些咫尺天涯的疏离,都在默默改写账簿上的数字。

真正的贫瘠不是冰箱空空,而是心里那盏曾经为彼此点亮的灯,不知不觉间黯淡了太久。

这一地狼藉的巧克力与过期的期待,是废墟,也可能是重新丈量心与心距离的起点。放下那个沉重的家字负担,或许才能听见那句淹没在岁月里的简单请求,你愿意再次看见我吗?