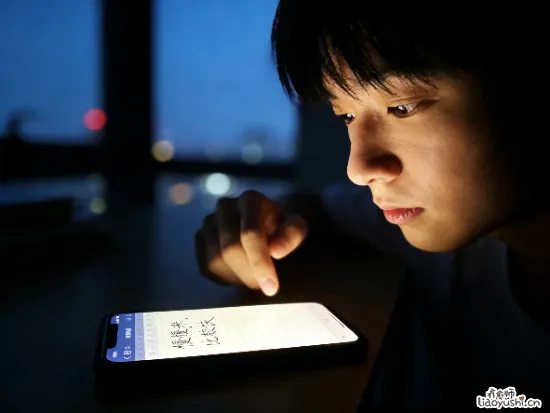

前些年过得挺紧绷的,真的紧绷。总觉得要抓点什么在手里才安心,项目、人脉、机会,甚至朋友圈的点赞数。手指不停刷,眉头很少松。结果嘛,越使劲抓,沙子漏得越快。整个人像个四处点火又扑不拢烟的消防员,累得慌。那会儿整夜失眠,对着天花板想:明天要搞定甲方,下周报告不能出错,年终考核必须拿A…

心吊着,沉甸甸坠得慌。

后来?后来人生给了我点教训,或者说,痛醒了。在某个熬了大夜依旧方案被毙的早晨,我盯着镜子里那双黯淡充血的眼球,像蒙了灰尘的旧灯泡。那一刻突然懂了:身体这座庙宇都快塌了,里头的神明(我那点可怜的创造力)还能安稳住着吗?走路飘忽,精神涣散,连同事喊我名字都得迟钝两秒才反应过来,这种状态下,好机会就算迎面撞过来,我也接不住,只能眼睁睁看它碎一地。

于是,我做了个决定:停。先别急着填满时间缝隙了,得往自己里面添点柴火。

改变很慢,像老树抽新芽。

开始固定十点半扔开手机,起初像戒断反应,翻来覆去烙饼。但黑暗寂静里,身体终于学会自行修复了,原来它天生会疗伤。周末强制自己踩进公园泥土里,起初觉得耽误时间,后来竟盼着那片绿。说来奇怪,当脚步顺应土地起伏,呼吸跟着树叶沙沙同步时,脑子里那些该死的待办清单居然自行消音了。能量像涓滴细流,从脚底爬上来,无声无息把干涸的沟渠填满。

然后,奇妙的事情发生了。

当我终于不再像饿狼扑食般搜寻机会,专注于把眼下每一件小事打磨出温润光泽时,门被敲响了。一个多年前展会匆匆交换过名片、早已沉在微信列表底端的客户,突然发来一篇深度报告,说恰好契合他们新战略方向,问我能否聊聊合作可能。我当时有点懵,这报告是我纯粹出于兴趣,深夜随手整理给自己看的思考札记,根本没打算对外发布啊!它像颗埋得太久的种子,没人浇水却自己发芽了。(后来才知,是某位前同事偶然提起我近期思考方向,便促成了这份机缘。)这让我想起后院那株从不刻意照料却年年按时爆花的栀子,属于你的,终究会认得你气息。

能量高了,吸引的不止是项目。

人跟人的相处也变了味道。从前饭局上绞尽脑汁接话抛梗,生怕冷场尴尬癌发作。现在呢?学会安静听对方讲话,眼神真诚看着人家眼睛。奇怪的是,放松后反而有更多人愿意凑近,分享他们真正在意的事。上周刚婉拒了个消耗人的无效社交趴,隔天老朋友倒特意约我去江边喝杯清茶,聊他创业瓶颈,这种信任感,比十场推杯换盏换来的名片都重千钧。能量这东西看不见摸不着,可别人就是能嗅到你身上是贫瘠的荒漠,还是丰沛的绿洲。当你是绿洲,清风、溪流、飞鸟自然来栖;当你是荒漠,你只能逼着自己去追逐海市蜃楼,最后渴毙在追赶途中。

容许自己浪费时间的勇气,竟成了最高效的投资。

某天下午莫名被窗沿光影迷住,抛下键盘画了半小时拙劣的速写,这种不务正业,曾经会让我焦虑抠手指。可正是那天傍晚,那个卡了半个月的技术难点,灵感毫无征兆地涌入脑海。那一刻突然明白,紧绷的弦易断,蓄满能量的弓才能把箭稳稳送到远方目标。松驰不是懈怠,是给创造力的根系留足伸展空间。

这个过程当然不是童话一键切换。某个加班的雨夜,看着那些未读邮件和逼近的DDL,熟悉的窒息感又像藤蔓一样缠上来挠心。在旧习惯拉扯的瞬间,我抓起外套下楼,让冷雨砸在脸上,狠狠吸了几口湿漉漉的空气,取代了原本想点开的购物APP。回家后,泡了杯热茶安静坐了一会儿,焦虑的潮水竟渐渐退去。原来稳固的能量场域本身就是一道无形的防护墙,不是风暴不再来袭,是你终于能在风雨中站得更稳。

所以啊,别再执着于向外伸手捕捞了。沙子握得越紧流失越快,而你不追它倒可能自己滚回脚边。真正的财富,是你内在稳定的光热。当你停止榨干自己最后一格电量去追逐认可,当你肯花时间耐心培育内心那片土壤,机会、人缘、灵感这些种子,会自己嗅着养料破土而出。这不是玄学鸡汤,是我切身体验的能量法则:当你活成了一块磁石,该来的,终会跨越千山万水精准吸附。

你看窗外那株植物,它只顾向上舒展枝叶,阳光便俯身来吻它,蝴蝶便振翅来寻它。