小雅走进咨询室时,高跟鞋踩得地板轻响,西装没有一丝褶皱。她递给我的方案策划书甚至贴了彩色标签索引。

上季度业绩全组第一,她笑了一下,但我整晚睡不着,盯着天花板想方案里有个数据可能多算了0.1%。

她突然哽住,医生,我是不是疯了?

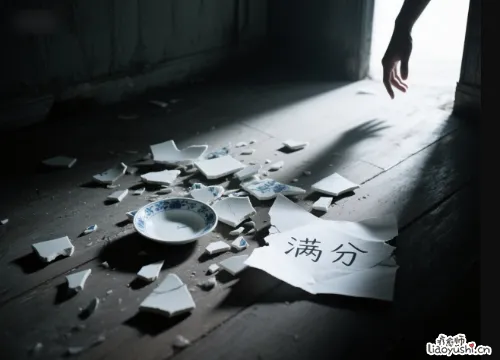

她的指甲抠进掌心,昨天因为孩子数学考了92分,她失控砸碎了餐桌上的碗。碎片溅到孩子脚边时,她看见女儿瞳孔里的恐惧,像照镜子一样看见30年前被父亲责骂的自己。那一刻她终于意识到,心里那个举着鞭子的人,从未离开过。

你也许没砸过碗,但一定听过这些声音:

方案被挑出个错别字,感觉整个项目都完了

健身打卡断了一天,干脆完全摆烂

升职宴上大家都在笑,只有我在想下次考核怎么办

这不是自律,是自我批判型完美主义在啃噬你。研究戳破一个残酷事实:这类完美主义者的焦虑抑郁风险是常人的4倍,因为他们的大脑永远在扫描不够好的证据,像台永不关机的故障警报器。

一、完美主义是怎么偷走快乐的?

朋友聚会时,阿凯总在洗手间反复整理衣领。他说领口皱0.5厘米都会让客户觉得这人不可靠。他在咨询记录里写:如果PPT字体不统一,他们就会看出我骨子里的无能。

这不是虚构的恐惧。心理学发现,完美主义者常把事情没做好等同于我这个人很糟糕。就像那个出版公司老总,因为员工校对失误损失20万后,把错误率标准提高到两万分之一,逼走三名骨干编辑,在家连孩子作业本上的错字都容不下。

更致命的是,他们用完美当护盾。我接过一个留学生案例:她拖延三个月没写论文,只因无法忍受导师皱眉的表情。直到被退学威胁,才坦白每天假装去图书馆打游戏,害怕不完美,干脆不开始,这是完美主义最阴险的陷阱。

二、为什么抑郁总缠着完美主义者?

凌晨三点,明宇给我发邮件:拿下大单该高兴吧?可我想吐。

庆功宴上他躲进消防通道痛哭,因为听见甲方说下次期待更惊喜的方案。

这种绝望有科学解释。当人把自我价值绑在必须完美的火箭上,每一次小失误都是系统崩塌。研究发现,低自尊是完美主义通向抑郁的必经桥梁:微小的批评会被放大成我毫无价值的证据,大脑像被设定好程序的筛子,专门过滤掉所有肯定,只留下否定。

还有更隐蔽的绞索:社会比较。那个总在朋友圈晒加班的设计师,私下问我:为什么别人能同时接五项目?我熬通宵还被说效率低。

她不知道的是,比较对象包括AI生成的假账号。2025年职场研究显示,完美主义者每天平均进行37次上行比较,像不断给自己行刑的刽子手。

三、融化内心冰山的三个火种

1. 给内在监工换个岗位

当客户玲姐第10次修改婚宴菜单时,我问她:如果朋友为这事纠结,你会骂她蠢吗?

她突然哭了:我会抱抱她,说够好了。

那一刻她发现心里住着两个人:举鞭子的苛刻老板,和煮热茶的温柔大姐。把你必须完美转成你值得被爱,不是降低标准,是切换评价体系。

就像正念练习者常说的:觉察情绪像看云飘过,不打分不追赶。

2. 主动暴露不完美实验

我让程序员小陈故意在周报写错个标点。他抖着手按下发送,结果总监回复:方案思路很棒!

他这才惊觉,别人注意的从不是他恐惧的细节。现在他每周刻意失误一次,领子反穿、报告留个小瑕疵,世界没崩塌,反收获更多笑容。

3. 在伤口处种出花园

作家西西曾因书稿被退抑郁半年,直到把退稿信贴满墙创作《退稿图书馆》。她说:完美是停尸房,残缺才是生命证据。

神经科学证实,当人停止对抗脆弱,前额叶皮层会解除警报,创造力反而喷涌。

上周小雅发来照片:她和女儿蹲在花园里,满手泥巴捏歪歪扭扭的陶碗。碗底刻着我们的第1个作品。她说:原来划破手时,血是热的。

那些摔碎的瓷片,或许能拼成新的星空。完美主义不是你的敌人,它只是迷路的孩子,当你能对心里那个举鞭子的人说我看见你了,一定很累吧,抑郁的牢笼就裂开第一道缝。

破碎的瓷片在光下重组,划伤的指纹终于触到温度,原来完美最奢华的代价,是弄丢那个会疼的自己。

深度解读:

- 完美主义的内在惩罚机制:研究显示自我批判型完美主义者大脑的默认模式网络活跃度异常,导致持续自我监控

- 文化助推效应:2025年职场调查发现社交媒体使上行比较频率较2015年提升300%,加剧完美主义者自我贬损

- 神经可塑性希望:正念练习8周后,完美主义者前扣带回皮层灰质密度增加,情绪调节能力改善