上周深夜两点,手机屏幕的光幽幽地映着老王的脸。他发来的语音条带着浓重的鼻音:不行了,脑子跟浆糊一样,可就是不敢放下手机……明天汇报的资料总觉得还能再改改,心跳得厉害,躺下也像煎鱼。

他停顿了好久,你说,我这到底是怎么了?明明困得要死,可一闭眼就是老板那张脸……

老王的声音里全是那种我们都懂的、被掏空又被架在火上的感觉,累到骨头缝里,却还是被一股无形的力量死死按在原地,动弹不得。

这感觉太熟悉了对吧?后来老王告诉我,他那晚最终也没改PPT。他瞪着天花板到凌晨四点,第二天顶着黑眼圈去汇报,效果嘛……可想而知。他自己都说:像踩了一脚油门的破车,听着发动机在吼,可轮子就是在原地刨坑,冒烟了都挪不动窝。

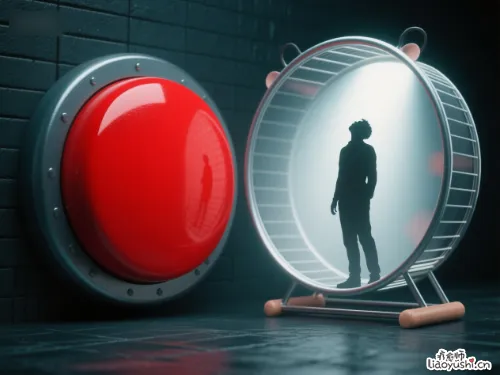

这话简直戳心窝子。我们绝大多数人都在这个怪圈里挣扎:感到筋疲力尽的下一秒,焦虑立刻给你打上一针强心剂,逼着你继续奔跑。你明明累得快要散架,大脑却像个永不关机的警报器,嗡嗡作响,列出无穷无尽的待办事项。

为什么我们总在累极了之后,反而更焦虑?身体早就发出了警报,眼皮打架、肩颈酸痛、脑袋昏沉。理智上谁都知道该停下充电了。

可就在你试图躺平的那一刻,心底那个声音立刻尖叫起来:

不行!那个方案还没完善!

竞争对手又出新动作了!

别人都在努力,你凭什么休息?

疲惫像沉重的泥沼拖住你的双腿,而焦虑则化作噼啪作响的鞭子,无情地抽打你的后背。

你以为你在前进,其实只是陷在原地,徒劳地耗费着所剩无几的能量。大脑的威胁雷达过度敏感,把未读邮件、待办事项甚至朋友圈里别人的度假照片,统统解读成呼啸向你飞来的危险信号。

焦虑和疲惫捆绑在一起互相喂养的样子,就像老王那晚的煎熬。他身体累得只想关机,焦虑却让他觉得现在休息等于毁灭未来,这种荒谬的二元对立死死扼住了喉咙。更糟的是,当我们在这漩涡里打转太久,大脑会被悄悄重塑。累极了 反而会成为我们最熟悉、甚至奇怪的舒适区!那种持续亢奋又极度耗竭的状态,变成了一种扭曲的正常。身体习惯了高浓度的压力激素,突然平静下来反而让你无所适从。我们沉溺于自己铸造的牢笼,看不见出口。

我认识一个女孩小雅,她是标准的工作狂人设。她告诉我,有段时间她只有靠把自己熬到彻底崩溃大哭一场,才能获得今晚可以睡觉的许可。听起来可怕吗?但这就是焦虑披上责任外衣后的骗局。它诱惑你相信:只有榨干最后一滴油,才算尽心尽力。我们就像笼中的仓鼠,在名为必须更好的轮子里疯狂奔跑,以为那就是生命的全部意义。

有没有可能停下?哪怕只是暂停一刻?

答案比你想象的要简单得多,停下来,需要你主动去按下那个被忽略的暂停键。 这个按钮不是藏在多么遥远的地方,它就握在你手中。

第一个按钮,叫做切一刀。

当焦虑和疲惫像乱麻一样缠绕着你,感觉整个天空都压下来的时候,试试这个粗暴的方法:立刻切断所有输入信息的通道。关掉电脑、把手机塞进抽屉最底层、离开那个让你窒息的工位或者房间,哪怕只是五分钟。走到窗边深呼吸三次,感受冷空气进入鼻腔,再缓缓呼出。或者,更简单点,去洗手间洗把冷水脸,抬头看看镜子里的自己,此刻的你,不是明天要交的报告,不是上司的期待,不是KPI的数字。你就是你,一个需要喘口气的人。切断外界喧嚣的那一刻,你才能听见自己内心的声音。

第二个按钮,是原谅此刻。

老王后来终于学到了精髓。周末下午四点,他本该按计划完成季度总结。可窗外阳光太好,他突然涌起一股强烈的冲动,什么都不干了,只想晒太阳发呆。搁以前,这种念头会立刻引爆他的自责程序:你怎么这么懒!,别人都在努力!

但那天,他跟自己说:去它的总结,我就想晒会儿太阳怎么了?

他真去阳台躺了半小时,听着鸟叫,感受阳光的温度。神奇的是,当他再次回到书桌前,那份卡壳的报告竟然顺畅地写完了。

第三个重要的按钮,藏在小身体里。

当焦虑像个高速旋转的陀螺停不下来时,试试把自己拉回这个物理身体里。站起来,用力地跺跺脚,感受脚掌拍击地面的震动;或者用力按压自己的虎口,让清晰的痛感唤醒麻木的神经。更简单的:找个舒服的姿势坐着,缓慢地吸气,心里默数1、2、3、4,然后屏住呼吸2秒,再缓缓地、长长地呼出去,默数5、6、7、8。反复几次。这些小动作,像是给超频运转的CPU浇了一盆冷水,强制物理降温。

按下这些按钮,不是为了彻底消灭焦虑或疲惫,它们本就是人生的一部分。我们需要的是打破那种深陷其中、无限循环的魔咒。我们需要夺回一点掌控感,哪怕只是一点点缝隙,透进一点光,吸进一口新鲜空气。

老王最近告诉我,他还是会焦虑,还是会累。但不一样了。那天他接到一个紧急任务,下班前必须搞定。熟悉的窒息感涌上来。但他没像以前那样硬扛。他站起来,走到楼道尽头没人的小窗户前,盯着楼下马路上蚂蚁般大小的车流,狠狠做了三分钟的缓慢呼吸。回去的路上,他顺手买了瓶冰可乐,这是他给自己的小赦免。当他重新坐下面对电脑时,心里那个尖叫的声音安静了不少。至少,他说,呼吸权在我手里。

是啊,那个名为暂停的可能性,一直都在你手里。

它不强求你立刻脱胎换骨,只邀请你在下一次被焦虑狠狠扼住喉咙、疲惫将你压倒在地时,试着动一动手指头,去够一够那三个小小的按钮,感受一下停顿的间隙。那瞬间的空白,也许就是疲惫的轮子开始松动、生锈的齿轮重新找到节奏的起点。

停下来,不是为了永远躺倒。轮子可以暂停,然后你可以选择新的方向。

疲惫是真的,焦虑也是真的。但那个按下暂停键、允许自己不存在哪怕五分钟的人,才是真正开始掌控方向盘的人。