小哲坐在我对面的椅子上,头垂得那么低,几乎要埋进胸口。十二岁的男孩,校服领口沾着一块难看的污渍,手指紧紧抠着裤子边缘,抠得指节发白。他妈妈在旁边,声音抖得不成样子:老师,您看看这孩子…他这几天放学回来,书包带子是断的,衣服总是脏的…问他,他死活不说…今天早上,死活不肯来上学了…

我轻轻推过去一杯温水,没急着追问。办公室里很安静,只能听见小哲压抑的、带着颤音的呼吸。过了很久,久到他妈妈坐立难安的时候,他才从喉咙里挤出几个字,像被砂纸磨过:…他们…又堵我了…在器材室后面…这次…说再不去偷钱给他们…下学期就打断我的腿…

他猛地抬起头,眼睛里全是惊恐的水光,嘴唇哆嗦着,老师…我害怕…我真的好害怕…

小哲的故事,不是孤例。办公桌上的日历仿佛沉重地翻过每一页,孩子们带着不同形状的伤口坐在那张椅子上:有个叫小雨的女孩子,声音轻柔得像随时会断掉,她说班上的几个女生建了个群,名字就叫打小雨指挥部,她的书本会莫名出现在垃圾桶,她的水杯里被倒进粉笔灰;有个高高瘦瘦的男孩小峰,沉默得像块石头,后来才知道,他因为说话有轻微口音,被一群人起哄结巴,体育课换衣服时被强行拍下照片到处传…

这些孩子脸上的恐惧和绝望,真实得刺眼。他们像是被困在无形的沼泽里,一点点被淹没窒息。有些孩子说,老师,我每天都希望生病,这样就不用去学校。有些孩子说,他们只敢在夜里偷偷哭,因为白天哭,会被嘲笑得更厉害。

霸凌这头怪兽,不只是拳头的力量。它的利爪,藏在每一句恶毒的嘲笑里,藏在每一次刻意的孤立里,藏在那些被传播的、扭曲的照片和文字里。它啃噬的不仅仅是孩子的身体,是他们刚刚建立起来的、对这个世界最基本的信任感和安全感。

我们常常低估了这伤口的深度。有个女孩,曾被长期恶意造谣攻击,表面上看她似乎走出来了,成绩也没落下。直到几年后,她在大学心理咨询室里崩溃失声。她说,这么多年,她每晚都梦见自己被一群模糊的脸追赶、撕扯,即使身边有人对她好,她脑子里总有个声音在尖叫:假的!他们都在骗你!肯定会像当年那些人一样背叛你!

童年时代被恶意浸泡过的信任地基,早已千疮百孔,日后每一次试图在上面建立情感的砖瓦,都显得那么的脆弱和徒劳。

更令人揪心的是,太多孩子被威胁后选择了沉默。像小哲最初那样,死扛着不说。

他们会报复得更狠

我说出去,老师会不会觉得是我惹事?

爸爸妈妈知道了,会不会骂我没用?

害怕、羞耻、孤立无援的绝望感,像冰冷的铁链,死死捆住了孩子们求助的喉咙。

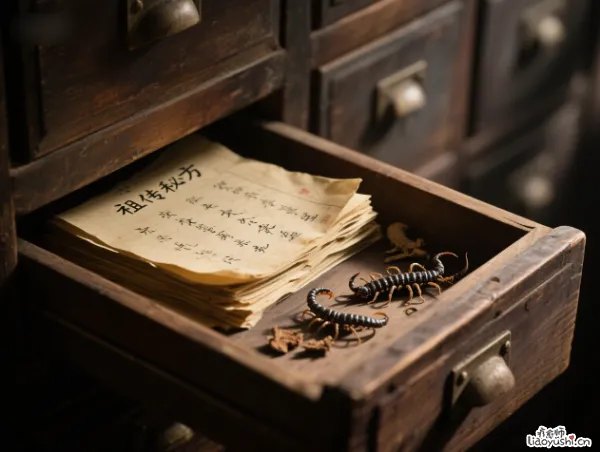

想起了老韩,一位在中学干了快三十年德育工作的老教师。他办公室抽屉最深处,躺着一个旧得发黄的笔记本。那上面密密麻麻,记录着他处理过或试图干预却最终无能为力的欺凌事件。有一次聊起,他点了根烟,烟雾缭绕中,眼神里有种沉重的疲惫:你知道吗?最可怕的不是那些动手的孩子,往往是旁边那些,低着头走过去,装作什么也没看见的学生,甚至是老师。这种沉默,是对霸凌最大的纵容。那些霸凌者,缺的不是胆量,缺的是第一个站出来喊停的人。

小哲的妈妈在听到孩子说出器材室三个字后,脸色瞬间惨白,浑身发抖,几乎站不稳。她猛地抱住小哲,抱得那么紧,仿佛一松手孩子就会消失,嘴里语无伦次地重复:我的儿啊…妈妈对不起你…妈妈不知道…妈妈该死…

而小哲,这个一直强忍着不哭的男孩,在妈妈怀里,终于发出了像小动物受伤般的呜咽。那一刻,一个母亲的愧疚与心痛,一个孩子积压已久的恐惧和委屈,在拥抱中猛烈地碰撞、释放。这种由真相引发的冲击,是撕开沉默黑暗的第一道裂缝。

后来,小哲的情况得以干预。过程艰难,需要学校、对方家长、心理支持等多方协同跟进。但关键的第一步,是小哲和他母亲终于一起,推开了那扇紧闭的求助之门。

当你感受到孩子身上出现那些难以解释的不对劲:

曾经开朗的孩子变得郁郁寡欢,抗拒上学,成绩莫名下滑。

身体上出现不明原因的伤痕、淤青,或者衣物、文具频繁损坏、丢失。

情绪波动剧烈,变得异常敏感、易怒或极度退缩、恐惧。

睡眠出现问题,频繁做噩梦,或者胃口大变。

零花钱要得越来越多,却不见他买什么东西回来。

回避谈论学校的事情,尤其回避谈论某些同学或某个群体。

不要犹豫,不要想当然地归咎于孩子大了,有心事了或者叛逆期都这样。

请坐到孩子身边,语气放得比平时更轻缓:宝贝,我感觉你这段时间好像有点不太开心/不太对劲。学校里有什么事发生吗?无论什么事,你都可以告诉我。

给孩子一个安全的环境,一个坚定的依靠。也许一开始,孩子依然闭口不谈。没关系,耐心地传递你的关心和无条件的支持:无论发生什么,爸爸妈妈都爱你,都会站在你这边,我们一起想办法。

有时,孩子需要的仅仅是一个信号:你注意到了,你在乎,你是他/她永远的安全港。

校园不该是弱肉强食的丛林。霸凌的阴影里,没有赢家。那些施暴的孩子,往往也携带着自身未被看见的伤痕和扭曲。如果我们只满足于惩罚个别坏孩子,那只是割掉了看得见的毒草,深埋地下的根系依然在滋养新的恶。

改变需要整个环境的合力:

学校必须动真格:

建立真正畅通、保密且能迅速反应的举报和调查机制,让投诉石沉大海成为过去时。老师需要接受专业培训,识别霸凌的早期信号,学习有效的干预技巧。零容忍政策不是口号,要让学生和家长都看到行动的决心和公平的处理。

家庭是基石:

在家庭中培育尊重和共情。家长请放下手机,真正倾听孩子的声音,留意那些细微的变化。教会孩子尊重他人,也教会他们勇敢捍卫自己的边界,被欺负不是你的错,说出来是勇气的开始。

社会要织网:

媒体、社区、公益组织,请持续发出理性而有力的声音。普及霸凌的形态和严重后果,破除孩子打闹而已的迷思。提供更多专业、可及的心理支持和法律援助资源。

小哲的妈妈后来告诉我,干预后的某个周末,她带着小哲去爬山。在半山腰一个无人的平台,小哲对着空旷的山谷,突然用尽全力大喊了一声:啊~~~~!

喊完之后,他站在原地,大口喘着气,然后转过身,脸上挂着泪水,却又像卸下千斤重担般,对他妈妈露出了一个久违的、有些腼腆的笑容。

那一刻的阳光,落在他眼角未干的泪痕上,亮得惊人。

救救孩子,不是一句虚弱的呼号。它需要我们每一个人睁开眼睛,看见那些被踩在泥里的名字;需要我们弯下腰,倾听那些被恐惧掐住喉咙的微弱声音;需要我们伸出手,成为沉默冰墙上的第一道裂缝。

每一个孩子的心灵都很贵重,不该被践踏、被玷污。被扯断的书包带可以被缝补,被泪水浸泡过的夜晚终将过去。

当我们不再转过头去,不再犹豫着这大概不归我管,当我们把孩子们拉回到光亮和安全之中,那就是真正缝补的开始。

伤口会成为光进入的地方,但前提是,我们得先撕开那片遮住光的黑暗。