上周一对夫妻坐在我工作室的沙发上,中间隔着的距离宽得能再坐一个人。丈夫低头搓着手指:老师,我每天加班回来,就想和她分享点工作上的事,哪怕是个小成绩……可她开口就是这有什么,谁上班不累?

妻子眼圈立刻红了:我说错了吗?我还不是心疼他工作辛苦,想让他别那么大压力!

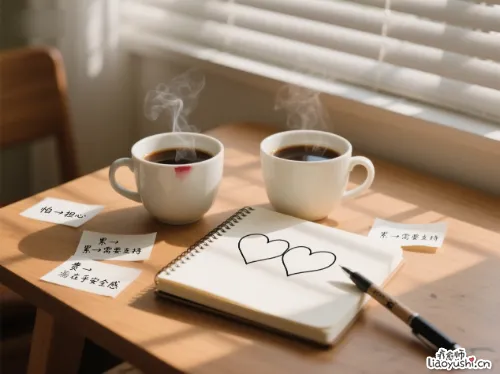

我看着他俩,想起案头那杯没喝的咖啡,凉了,表面浮着一层油脂。多少感情的降温,就是从这种好心说错话开始的?

你们知道吗,婚姻里90%的矛盾,都死在表达这个关口上。做对这件事,学会当彼此的情绪翻译官,婚姻幸福感真的会直升。

李姐和王哥是朋友圈公认的火桶组合。有次王哥兴冲冲买了条新钓竿回家,李姐嘴比脑子快:又瞎花钱,那破河沟能钓上什么?闲的!

王哥脸一沉,新钓竿直接扔进了储藏室,三个月没和李姐好好说过话。

直到有天李姐在厨房滑倒扭了脚,王哥二话不说背她去医院。排队时李姐疼得抽气,突然抓住丈夫袖子:其实……那天说你买钓竿,我是怕你老去河边不安全,上次新闻说有人掉水里了……我害怕。

王哥愣住了,背着她往缴费处走,低声说:你直接说担心我,不就行了?

真实心意总藏在带刺的话后面,把刺扯出来,底下是柔软的在乎。

多少婚姻,毁在我以为你懂。

有个来访者小敏是全职妈妈,带俩孩子累得灵魂出窍。丈夫下班回来,她总忍不住抱怨:你就不能早点回来帮帮我?我连上厕所的时间都没有!

丈夫疲于应对,干脆躲在车里刷半小时手机再上楼。

一次剧烈争吵后,小敏在咨询中哽咽:我哪是真的怪他?我是想喊救命啊……我需要他知道我快碎了!

我们尝试换了一种表达。当晚丈夫进门,小敏没劈头盖脸指责,而是拉他坐下,轻声说:今天小宝发烧吐了三次,我抱着他在卫生间坐了一下午……现在手还在抖。你抱抱我行吗?

正解鞋带的丈夫动作顿住了。他默默揽住妻子的肩,那晚主动给孩子喂药、哄睡,厨房堆的碗筷也不知何时洗净了。

在指责前按下暂停键,脆弱不是示弱,是邀请对方靠近的信号。

年轻夫妻小赵和晓琳为钱吵得不可开交。小赵想投资朋友的新项目,晓琳坚决反对:万一赔了呢?房贷谁还?

眼看冷战升级,两人想起咨询中的情绪翻译三步法。

第二天,小赵没再强调项目多靠谱,而是说:我知道你怕家里经济出问题,你很在意这个家的安稳,对吗?

晓琳紧绷的脸松动了些:嗯……你上次创业熬到住院,我天天做噩梦。

小赵握住她的手:我答应你,这次肯定量力而行,每周和你同步进展,超支部分从我个人开销里省,绝不碰家用账户,好不好?

三个月后晓琳告诉我,虽然项目有波折,但丈夫真的说到做到,每周账目透明。以前吵架像打拳击,现在像一起解题。她泡茶的动作很稳。

好的沟通不是消灭冲突,而是把对抗转化成协作。

这些瞬间藏着共同密码:把情绪翻译成对方能懂的语言。

当伴侣抱怨你从来不陪我!试着翻译:ta在说我感到孤独,需要你的注意。

当对方皱眉别管我!试着翻译:ta其实在说我压力很大,暂时需要空间。

成为彼此的情绪翻译官,你需要:

听见指责背后的恐惧(乱花钱=害怕家庭不安全)

识别抱怨底层的期待(不陪我=渴望情感联结)

把攻击性语言转译为需求表达(你太自私➡️我需要你考虑我的感受)

这个过程像新手拿筷子夹豌豆,最初难免笨拙。上周那对沙发上的夫妻,离开时丈夫主动拎起妻子的包。走到门口,他突然转头笨拙地说:那个……你昨天说我炖的汤太咸,其实是担心我吃多了盐不好,对吧?妻子噗嗤笑出来,眼里的冰咔嚓裂了道缝。

幸福婚姻需要的不是读心术,而是翻译术。

把那些脱口而出的埋怨、赌气的沉默,耐心转译成心底真正的恐惧与渴望。当两个人都愿意做对方的翻译,婚姻便有了抵御风霜的韧性。

此刻阳光斜照进窗,那杯凉透的咖啡表面波纹晃动。你看,只要还有温度,凝固的油脂也能重新化开。

情感表达中的细微差别,

决定了亲密关系的温度差异。

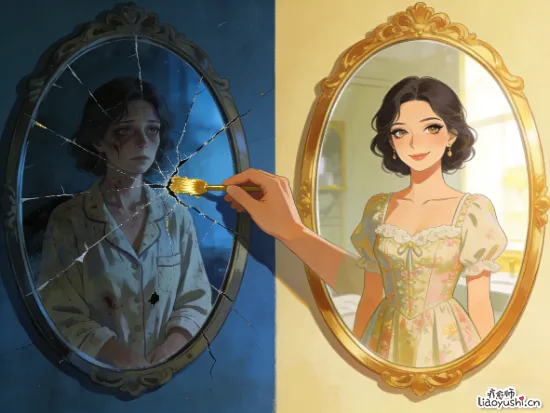

最深的裂痕往往始于最珍视的东西,

当你学会翻译彼此心声,

爱的密码便清晰可解。