那天下午,咖啡馆角落里的阳光斜斜地照进来。坐在对面的林姐,手指无意识地搅动着那杯早已凉透的咖啡。你说好笑不好笑,她低着头,声音轻得像怕惊动什么,以前热恋那会儿,部门里谁中午多吃了一口我的饭盒,我都能在电话里跟他唠上半小时……现在?她嘴角扯出一个疲惫的弧度,两人面对面坐在餐桌前啃排骨,除了汤咸了、明天降温加衣,硬是憋不出第三句话。有时候,那碗汤真的一点也不咸。

林姐家那张餐桌,很像一张沉默的契约。她与丈夫之间弥漫的安静不再是默契,而是一片令人窒息的荒芜。

从蜜月期彻夜长谈到如今日常对白不足十句,有多少婚姻,就是这样在无声的消磨中,一点点死去?

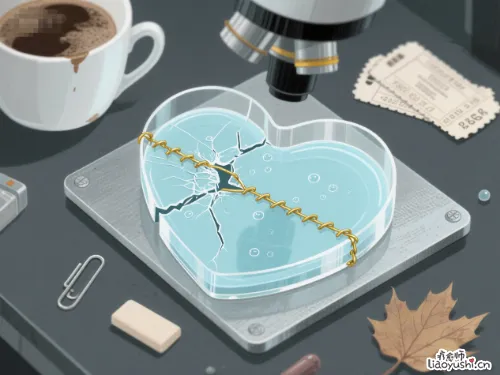

我见过太多这样的伴侣,像被困在透明玻璃罩的两边,明明触手可及,呐喊却无法穿透。办公室的老张,典型的例子。一次疲惫争吵后,他扭伤的脚踝成了家中唯一引起注意的焦点。妻子每天沉默地帮他换药、包扎,动作细致又机械。

脚还疼吗?

好点了。

再无别话。老张几乎怀念起争执时激烈的言语碰撞,那至少证明他们之间还有东西活着。

他说:现在倒好,连架都吵不起来了,像一拳打在棉花上,憋得我胸口疼。

当连争吵都是奢侈,婚姻的根系已悄然干涸。

这种沉默的蔓延,往往始于刹车的痕迹。像全职妈妈小雅,起初她满怀热情地跟加班晚归的丈夫分享育儿琐事,孩子会翻身了、辅食添加成功了。但丈夫疲惫的眼神、敷衍的嗯,挺好,甚至手机屏幕的微光,都像冷水一次次浇熄她的表达欲。直到有一天,她发现自己也懒得开口了。那些孩子成长的惊喜、日常细微的委屈,都默默咽回了肚子。孩子病了,她抱着孩子在急诊熬到凌晨,丈夫出差回来,一句怎么不早告诉我的质问,让她瞬间红了眼眶。不是不想说,是说了又能怎样?期待一次次落空,心门便悄然关闭。

而程序员阿哲的沉默,则像一道无形的墙。他认为爱是行动,无需多言,工资悉数上交,家务尽力分担。妻子渴望睡前被倾听、需要被理解的情绪波动,在他眼中成了作、太闲、想得太多。妻子精心准备的周年晚餐,在他一句这牛排煎老了点的评价后,黯然失色。阿哲困惑又委屈:我做得还不够多吗?她到底想要什么?

他不懂,语言同样是行动的血液,没有交流的行动不过是空洞的仪式。

当餐桌成了默片剧场,孤岛便在心中形成。自以为是的付出与隐忍的委屈对峙,终将把彼此隔成孤岛。

那些咽下去的话,积攒的情绪,不会蒸发,只会暗中发酵、变质。最终引爆的,往往不是惊天动地的大事,只是压垮骆驼的最后一根稻草,一只没被及时收起来的脏袜子,一碗没人添的第二口热饭。

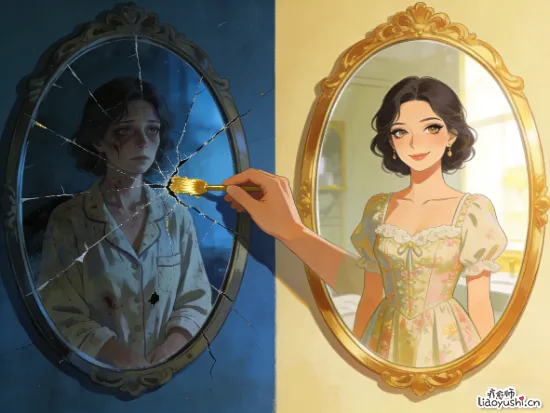

打破这种致命的沉默,需要一点破冰的勇气。第一步,从眼神接触开始。下次吃饭时,放下手机,抬起头,看看餐桌对面那个熟悉又有点陌生的人。不需要立刻长篇大论,一句真诚的今天过得怎么样?就是开始。真正的靠近始于放下防备,哪怕笨拙。

学习有效沟通,像掌握一门爱的方言。当伴侣诉说工作的沮丧,别急着指导你应该这样那样,一句听起来你今天真的很不容易,传递的是被看见的温暖。而对习惯沉默的一方,练习表达感受是关键。试着把没事换成我有点累,想安静待会儿,或者刚才你那样说,我心里有点不舒服。清晰表达感受,而非指责攻击,这是良性沟通的基石。

婚姻专家约翰·戈特曼的五分钟魔法值得一试:每天只需五分钟,放下所有干扰,专注倾听伴侣分享今日点滴,无论是隔壁邻居的花开了,还是地铁上遇到的趣事。不评判,不打断,只是带着兴趣聆听。这五分钟看似微小,却如同不断投向池塘的石子,涟漪终将扩散。

重建对话也是重建亲密的过程。

寻找共同的敌人或目标,比如家里那个漏水的水龙头,计划一次期待已久的小旅行,共同研究一道复杂的菜谱。协作中,语言自然流动起来。或者刻意制造二人时光,孩子睡后的十五分钟阳台小坐,周末清晨送孩子去兴趣班后的咖啡馆时间。重要的是氛围轻松,没有压力。

回顾林姐的故事。意识到沉默的危险后,她和丈夫约定每周日晚饭后清空半小时。最初极为尴尬,仿佛考试般煎熬。但坚持几周后,一些被遗忘的默契开始复苏。丈夫开始笨拙地分享他正在调试程序的困难,林姐则说起她重新捡起画笔的小尝试。虽然还是会冷场,林姐后来告诉我,眼里有了点不一样的光,但至少,我们知道彼此还在努力伸出手。

好的婚姻不是从不沉默,而是在寂静之后,依然勇于发出第一声微响。

最难的是在沉默中主动张口,为爱重新赋予声音。当灵魂不再寂静,温暖才能重新在言语中流淌。

试着放下手机,望向伴侣的眼睛,哪怕只是一瞥。当沉默成为习惯,率先发声的人就是在为爱凿开一道微光。