上个星期我见到小雅,她眼圈红肿着坐在咨询室里,手里攥着手机,像握着什么随时会引爆的东西。老师,我是不是疯了?她哽咽着,昨晚他加班,微信晚回了十五分钟,我打过去他没接,那一瞬间我脑子里全是车祸、背叛、抛弃……我开始疯狂打他同事电话,最后他满身疲惫地出现在门口,看着我,那眼神……像看一个怪物。

那种混合着羞耻和被抛弃恐惧的煎熬,她描述得非常精准。

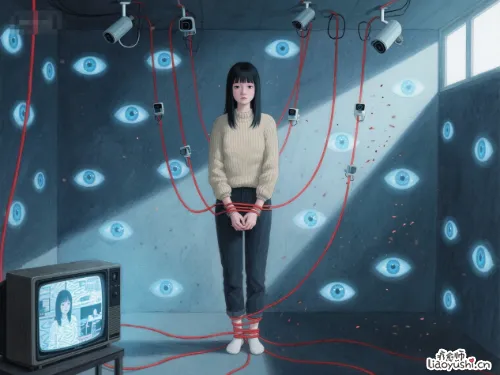

小雅的故事并不是孤例。当你伴侣常常反复询问你爱我吗,需要高频且即时的回应,甚至忍不住偷偷翻看你的手机、过度解读你的社交动态,这些令人窒息的行为背后,往往藏着一个核心恐惧:我害怕被抛弃,我不值得被长久地爱着。

心理学家称之为焦虑型依恋。这不是矫情,更像心上结着陈年旧疤,每一次微小的不确定都可能引发撕裂般的痛觉预警。

这伤疤可能来自童年时期照料者情绪或需求的不稳定回应,哭了没人及时安抚,或得到的是冷漠与厌烦。也可能源于过往情感经历中突如其来的背叛或抛弃,那种信任被拦腰斩断的剧痛,成了潜意识里挥之不去的阴影。这些经历深深刻入身体的警报系统里,亲密关系中的任何不确定性,都被大脑本能地标记为危险信号。

面对这样的伴侣,忍和逃都不是答案。那种小心翼翼如履薄冰的忍耐,只会积累委屈与怨气。而逃避质问或隐瞒行踪,哪怕只是普通的社交活动,都等同于在他们恐惧的火焰上浇油,坐实了内心我果然会被抛弃的痛苦预言。

真正的出路,是共建一种能托住焦虑的安全关系。这需要精微的觉察与持续的努力:

1、重构安全感的定义:从控制到可预期

安全感不等于掌握对方每分每秒的动态。它的核心是可预期性和一致性。试着清晰地表达规律:亲爱的,接下来一周有三个晚上我需要加班到八点以后,但每晚九点我一定给你打电话聊聊今天的事。

重要的不是随时随地回应,而是当承诺了回应,就务必稳稳地兑现。这份稳定感,是焦虑很好的镇定剂。主动分享你的日程框架,哪怕粗略些,也能极大缓解对方想象失控带来的恐慌。

2、精心创建情感缓冲区:替代追问的安全港

当焦虑的浪潮淹没理智,追问、指责、冷战是下意识的宣泄出口。我们需要提前设置更健康的缓冲区。和小雅一起设计了安全词,当焦虑感汹涌到临界点时,她可以对伴侣说我现在需要充电十分钟,然后独自走进书房,使用我们准备的情绪急救箱:里面是几页记录着伴侣爱意小纸条的日记本、一支她最喜欢的精油香薰棒、一本她情绪低落时常翻的温暖绘本。这十分钟的暂停,替代了过往的指责风暴,给她空间让剧烈翻腾的情绪潮汐自然退去。伴侣也学会了在她使用安全词时,只需一句温和的好,充电完了我在这儿,无需追问解释。

3、重建自我价值锚点:你不是关系中的孤帆

最深的安全感,源于确信我本身值得被爱。这需要伴侣持续而真诚地看见并表达欣赏,尤其在日常琐碎中。你早上煮的咖啡温度总是刚刚好,暖胃又暖心,谢谢你记得提醒我妈妈下周生日,这份细心让我特别感动。这些具体而微小的积极反馈,点滴积累,如同在对方摇晃的自我地基上打下一根根稳固的桩。同时,鼓励伴侣发展独立的兴趣和社交,让他们体验到我一个人也可以过得充实快乐,这份独立的力量感,是关系中安全感的坚强内核。

改变不会一夜发生。重建安全感如同修复一件古老而精密的瓷器,需要极大的耐心和精细的技艺。过程中或许依然会有焦虑发作的时刻,伴侣无意间晚归的夜晚,一条迟到的回复,都可能引发旧痛。此时,回看并肯定双方已经付出的努力至关重要:记得半年前,遇到这种情况我们会争吵整夜,但今天你虽然难过,我们一起深呼吸度过了,这就是了不起的进步!每一次小小的成功跨越都应被标记和庆祝。

当你们在深夜相拥,那些细小的裂痕正在月光下缓慢愈合。真正的安全关系,不在于无风无浪的平静,而在于两颗心确认了彼此的坐标,无论风暴来袭还是晴空万里,我们始终锚定在对方心底最柔软的港湾里。

那份在猜疑废墟上重建的信任,远比天生无忧的爱更具生命力。