上周朋友小林深夜发来消息,说交往三年的男友毫无预兆地降温了。信息轮回,电话拒接,连约会都成了下次再说。她咬着奶茶吸管问我:你说,是不是我哪里做错了?

这种剧情太熟悉了。谁没经历过亲近的人突然筑起冰墙的时刻?父母某天不再追问你的行程,同事避开你的午餐邀约,甚至闺蜜回复的嗯嗯都透着屏幕的冷气。真相是:突然的冷落,本质是一场蓄谋已久的心理撤离。

一、冷落不是突发,是心理能量透支的急救包

你见过手机电量告急自动关机的画面吗?人脑也有类似的保护机制。心理学研究发现,当人长期处于情感高耗状态,比如朋友持续倾倒情绪垃圾,伴侣过度索取关注,同事习惯性推卸责任,心理能量槽会彻底掏空,触发身体启动间歇性冷漠。

这种冷漠像精神世界的强制休假。长沙理工大学心理中心的分析指出,它的典型症状是对社交感到疲惫、突然暴躁、对他人事务丧失兴趣。就像我那位总当情感垃圾桶的同事阿杰,有次在听朋友第八遍抱怨同一件事时脱口而出:你只会抱怨,根本没想解决问题吧?说完他自己都吓一跳。

这不是薄情,而是神经系统在喊救命。如同皮肤被烫到会自动缩手,心被情绪灼伤也会启动隔离机制。那些突然消失的热情好人,多半刚经历过一场内心能量的旱灾。

二、冷落是无声的抗议:被踩中的关系红线

所有关系都有隐形规则。心理学家阿盖尔发现,人类交往存在默认的关系守则:信任感、情感支持、尊重边界等。当有人持续越界,冷落就成了一种沉默的警报。

比如你总调侃朋友单身,以为只是玩笑,却不知触到对方自卑的雷区;或反复向伴侣吐槽工作,消耗了TA最后的共情力。巴塞罗那大学的研究证实:人面对伤害性互动时,用非母语沟通会削弱情绪冲击。这解释了为什么有人宁可用冷淡代替争吵,他们在降低情绪爆炸当量。

更残酷的是价值失衡。当你的存在价值(情绪价值/资源价值)在对方心中贬值,冷落便是关系退场的序曲。就像那句扎心真相:当你失去价值,亲密的人也会突然陌生。

三、冷落是转移生活海啸的救生艇

他突然不理我,是不是出轨了?,影视剧最爱的阴谋论,现实却往往更平凡。新浪财经的调查显示,职场中遭遇断崖式冷落的事件里,68%源于对方突遭重大变故:家人重病、裁员危机、抑郁发作。

老同学宏哥的故事很典型。创业失败那半年,他妻子抱怨他冷得像块冰。直到他在心理咨询室崩溃:我连自己都撑不住,怎么接住她的期待?

这种冷落本质是心理上的骨折,连微笑都需要动用库存。

四、当冷落成为习惯:回避型依恋者的自救

有种冷落自带生人勿近的气场。心理学界发现,回避型依恋者习惯用冷漠筑墙。他们童年可能经历过情感忽视,成年后对冲突极度恐惧。当关系出现裂痕,他们的本能反应是躲进洞穴自我修复,哪怕看起来像冷暴力。

小敏的前任就是典型。每次吵架就直接消失一周。她原以为被PUA,直到看到他童年被关禁闭疗伤的照片:原来他不是在惩罚我,是在复制他唯一知道的生存模式。

五、破解冷落迷局的三个真相

1. 停止用他人冷漠惩罚自己

冷落如同人际关系的咳嗽,病因未必在你。一项针对162名大学生的追踪研究发现,85%的关系破裂存在转折点累积效应:搬家后的疏于联络、价值观的逐渐偏差、新圈子的时间挤占……这些量变才是质变的推手。

对策:画一张社会支持圈

核心圈(≤5人):无条件信任的亲人密友。

缓冲圈(≈10人):能合作愉快的同事同学。

流动圈(N人):点头之交或旧识 当某人冷落你,先定位TA在哪个圈层。多数伤痛,只因错把流动性关系当核心圈期待。

2. 给情绪真空期留出呼吸缝

长沙理工大学的心理指南强调:间歇性冷漠不是共情失能,而是让热情更珍贵的冷却剂。就像心理咨询师常说的:允许关系有静默期,如同允许稻田休耕。

试着把质问你为什么不理我换成:你最近需要空间吗?我随时在。

真正的联结不是7×24小时待机,而是低谷期的不打扰的守望。

3. 用仪式感终结心理悬案

被单方面冷落的人,往往卡在未完成事件的焦虑中。写一封永不寄出的信,删掉过期合照,甚至简单说句:我接受关系到此为止,这些仪式不是认输,是给悬而未决的痛感打上句号。

最后想说的话

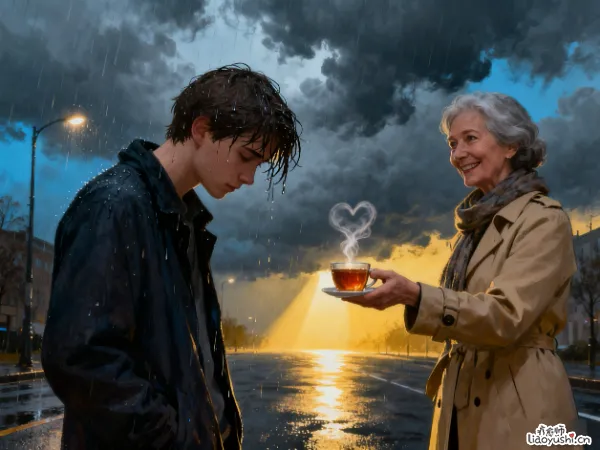

冷落如同人际关系的阴雨期。有人躲雨是因带了伞,有人是因衣衫单薄。成年人的世界,突然冷淡的背后,多的是咬紧牙关的灵魂。

与其追问为什么被冷落,不如修炼冷热自洽的定力:在他人靠近时珍惜温暖,在对方退场时保持自己的体温。毕竟最高级的情感免疫系统,是既能拥抱人群,也享受一个人的篝火。