德国心理师傅海灵格有句话扎进我心里:如果你对人的敬重出自真心,就不要老想着帮助或拯救别人。初读时我愣了半天,助人不是美德吗?见人溺水怎能不伸手?直到亲历几次好心办坏事,才明白这句话的重量。

朋友离婚后终日消沉,我天天聊天到深夜,替他骂前妻、出主意。三个月后他突然吼我:你让我觉得自己像个废物!我委屈又困惑:明明掏心掏肺,怎么成了罪人?后来学心理学才懂,我掉进了救世主陷阱:用帮助掩盖控制欲,用付出兑换道德优越感。这和海灵格说的如出一辙:太过热心的帮助,可能是在逃避自己的问题。

为什么我们总想当别人的救世主?

海灵格看得透彻:那些拼命帮别人的人,童年往往想拯救自己的父母。有个学员总接济不成器的弟弟,自己房贷都拖欠。排列治疗发现她5岁时目睹父亲破产自我伤害,从此把拯救弱者刻进骨子里。这种助人表面是爱,实则是没愈合的伤在作祟,就像举着止血带冲向陌生人,自己的伤口却在哗哗淌血。

更深层的,是我们对失控的恐惧。同事方案做得稀烂,你抓过键盘亲自改;孩子系鞋带太慢,你蹲下直接代劳。海灵格点破真相:当助人者说我会帮你,已凌驾于对方父母之上。看似勤快,实则是剥夺他人体验生命的权利,把对方钉在无能的标签里。

无为的助人,才是高级的尊重

海灵格的方法论很东方,他称助人要与道结合。这个道不是玄学,而是对生命规律的敬畏。就像农民深知:撒种后拼命扒开土看发芽没,苗必死;安静等待,春雷一响自破土。

我见过有位临终关怀护士。她不哄病人会好的,也不塞人生道理。有人咒骂命运,她递杯茶:这滋味一定很苦。有人夜哭失禁,她默默换床单,握会儿手就走。奇怪的是,家属说病人见了她就平静。秘密在哪?海灵格那句话:不要有帮助人的企图,只是在别人有需求时,你就在那里。她的存在本身已是容器,容得下痛苦,也信得过生命自愈的韧性。

过度帮助的毒,比冷漠更伤

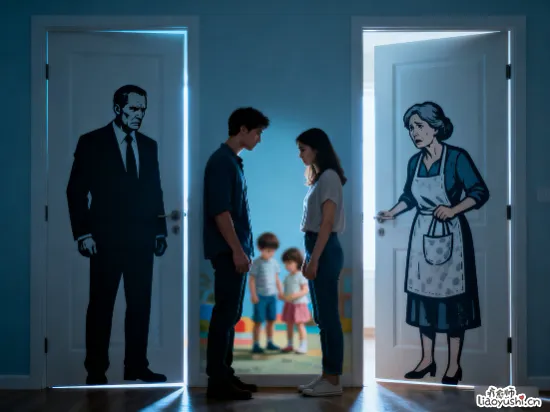

强加的善意会扭曲关系。伴侣间常见这场景:

感冒药放桌上了!

说了不用你管!

不知好歹!我是为你好!

海灵格解析亲密关系时强调:施与受失衡,爱就冷了。当一方不断扮演付出者,其实在暗示:你欠我的。就像往感情银行狂存钱却不准对方还款,债务堆成山时,对方不是逃跑就是崩溃。

更可怕的是剥夺他人的成长权。有位单亲妈妈每天给高中儿子整理书包,孩子到大学连袜子都不会洗。海灵格在《谁在我家》写道:孩子身体是孩童,心灵却知晓一切。你以为在保护,实则在传递潜台词:你没我不行,这比打骂更摧毁自信。

三步学会不帮忙的助人法

1、从救火转向点亮

邻居抱怨孩子厌学,以前我立刻甩育儿书单。现在学海灵格问:你小时候喜欢学什么?她眼神突然亮起:初中生物!老师带我们养蚕…后来她带孩子养蜗牛,作业斗争少了大半。这叫退后一步,让对方看见自己的光。

2、把你应该换成你能够

朋友创业失败想借钱,我忍住说教:你当年摆地摊还债的狠劲,我至今佩服。他怔了怔大笑:也对!明天就去批发市场!海灵格谈平衡法则时强调:回报时多加一点好,关系才能活水长流。给建议是透支对方智慧,点醒他本就有的力量,才是存下尊严的存款。

3、容得下别人的不领情

给独居老人送饭,她倒进垃圾桶:咸得要死!我气得发抖,却瞥见她偷偷抹泪。想起海灵格那句:同意一切所遇之境,伤害就完成了使命。后来改送半成品菜,她反倒塞给我一罐辣酱。有些拒绝不是不知好歹,是人在捍卫最后的主权。

真正的助人者,像一棵安静的树

海灵格晚年越发像道家隐士。他坐在工作坊里,倾听时如古井无波,插话如细雨入湖。有个女人哭诉丈夫出轨,他仅问:你父亲如何对待母亲?全场愕然中,女人猛然想起父亲也曾背叛,自己发誓绝不嫁这类人,却精准选中同样丈夫。这就是无为的力量,不解决表象问题,只唤醒沉睡的觉知。

这种境界需要修炼。当同事又把项目搞砸,我按住我来善后的冲动深呼吸,问他:你最希望哪个环节重来?他支吾半天蹦出个惊人方案。那一刻我懂了海灵格,高级的助人不是给对方你的路,而是陪他找回迷路的自己。

暴雨夜,路灯照亮雨线却不为雨指路。雨自有方向, 光只负责不让他独行于黑暗。

敬重的真谛,莫过于此。