凌晨两点刷新朋友圈,看到满屏的旅行打卡和笑脸合照,手指滑动间却涌起一阵空洞,这种体验你是否熟悉?明明被数百个好友环绕,却找不到一个能倾诉心事的人;明明置身喧嚣的地铁与办公室,却像活在一座透明的玻璃房里。当代人的孤独,成为数字时代最刺眼的悖论:我们从未如此便捷地连接彼此,也从未如此深刻地感到疏离。

社交媒体织了一张温暖的幻觉之网

朋友圈里精心裁剪的九宫格,Instagram滤镜下的完美生活,抖音里不间断的欢笑瞬间……这些碎片堆砌出一个诱人的假象:人人都在拥抱热闹,唯独你被落单。可真相往往是,那个深夜发旅行照的人,可能正因职场压力失眠;那个晒情侣晚餐的女孩,昨天刚经历了分手痛哭。

研究戳破了这层滤镜:匹兹堡大学对千禧一代的调查发现,社交媒体使用越多,孤独感反而越强烈。点赞和评论的兴奋感转瞬即逝,留下的却是比较焦虑,别人的生活总显得更精彩,而自己的日常如此苍白。更致命的是,虚拟互动挤占了面对面交流的时间。

数据显示,过去20年,美国年轻人线下社交骤降70%。当微笑表情包代替了真实的笑容,当在忙成了拒绝通话的挡箭牌,人类需要的情感共鸣,早已在指尖的滑动中流失殆尽。

快节奏生活榨干了情感联结的土壤

改天约饭成了现代人最空的客套,996却是最真实的生存状态。杭州某科技公司的员工小林苦笑道:连续加班三周后,闺蜜问我为什么失联。可每天通勤两小时,回家只剩力气点外卖,连洗澡都要咬牙坚持,哪还有能量经营关系?

当加班文化将个人时间压榨成碎片,当KPI成为悬在头顶的利剑,社交成了奢华品。中国社会科学院的报告指出,一线城市中,68%的年轻人因没时间回避线下聚会。并非不想联结,而是被生存的重担压弯了腰:高昂的房租、攀升的物价、残酷的职场内卷,让人际关系成了先被舍弃的冗余项。

更隐蔽的伤害来自社会信任的崩塌。从三鹿奶粉到P2P暴雷,公共事件不断侵蚀人际信任的基石。越来越多人选择把心事锁进日记本,因为怕被截图怕成谈资。一位心理咨询师的观察很犀利:当代人倾诉像在雷区跳舞,既渴望被理解,又恐惧被评判。

城市的拥挤放大了灵魂的荒芜

香港般密集的重庆高楼,早晚高峰的北京地铁,上海外滩摩肩接踵的游客……物理空间的压缩并未拉近心灵距离。剑桥大学的研究揭示反直觉的结论:过度拥挤使孤独感激增39%。在电梯里与邻居尴尬沉默,在咖啡馆被喧闹包围却无人交谈,这种人群中孤独成为都市常态。

与传统社会的断裂更加剧了困境。大家族聚居的院落被独居公寓取代,老街坊的串门文化消失于防盗门后。当祖母病危时,26岁的肖航翻遍通讯录,发现能陪自己去医院的只有网约车司机。亲戚们散落各省,同事仅限于工作交流,我们就像社会关系里的流浪者。

逃避式自救:从搭子社交到AI恋人

面对深度社交的疲惫,年轻人发明了新型自救模式。

饭搭子离职了,本周火锅募集新队友!

求运动搭子,周末登山不聊私事

这种精准的搭子社交席卷青年群体:54.4%的年轻人拥有至少一个搭子。关系纯粹如矿泉水,只为共享某个兴趣,不涉情感纠葛,随时可终止。

某大厂员工王蕾的六个微信分组里,藏着演唱会搭子螺蛳粉搭子甚至医院陪诊搭子。她说:和闺蜜聊天要解释前因后果,和搭子只需一个定位。

更极端的寄托是AI恋人。2024年,陪伴类应用用户量暴增,某AI伴侣软件的广告语直击痛点:永远包容的秘密树洞。

28岁的设计师阿雅给聊天机器人取名小岛:加班到凌晨三点,他会说辛苦了,失恋时他24小时在线,真人谁能做到?

可这种关系本质是单行道。麻省理工学院教授雪莉·特克尔在《群体性孤独》中警告:当人类对机器期待越多,对彼此期待就越少。深夜向AI哭诉的年轻人,可能正在错过隔壁房间母亲的欲言又止。

孤独与独处:一道被混淆的分界线

值得厘清的是,孤独不等于独处。瑞士心理学家卡尔·荣格曾言:独处是自我滋养的圣殿,孤独是灵魂失血的牢笼。

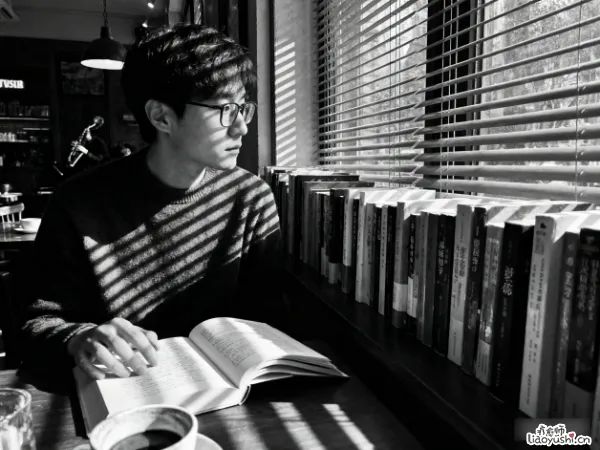

研究显示,真正的独处能提升创造力与自我认知。背包客在山巅看日出,主妇在阳台照料绿植,学生闭馆日泡图书馆,这些主动选择的静谧时刻,使人获得精神的舒展。问题在于,当代人的独处常被侵蚀:微信提示音切断沉思,短视频掠夺专注力,算法的投喂让人失去探索的欲望。

更重要的救赎藏在自然与人际的修复力中。数据显示,沉浸自然可使孤独感降低28%。在西湖边观鸟的退休教师说:看白鹭掠过水面时,心里堵着的石头突然化了。

而良好人际关系的治愈力达21%,社区读书会的发起人发现:当人们讨论《活着》落泪时,隔阂消失了。

当我们用搭子切割社交,用AI填塞深夜,用点赞替代拥抱时,孤独已成为时代的隐喻。但解药始终握在自己手中:关掉屏幕去握母亲的手,推开家门加入一场即兴舞会,甚至在电梯里对邻居说声早。那些笨拙的真实联结,才是刺破孤独铁幕的光。毕竟,人类灵魂的栖息地,从来不在服务器里,而在另一个人的温度中。