深夜的手机屏幕亮着,搜索框里留着未发送的疑问:活着太累怎么办?

手指悬在呼叫键上方,离自我伤害干预热线只差一次点击,最终却按下了锁屏键。这样的场景在无数角落重复上演,那些站在悬崖边缘的人,反而将呼救声咽了回去。

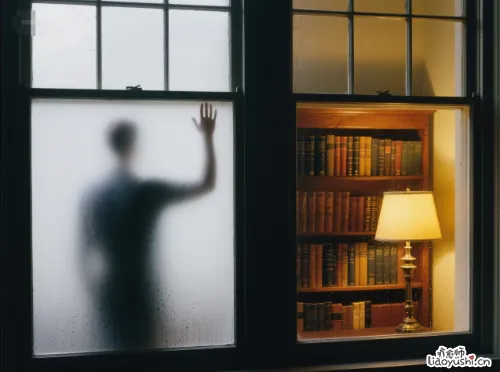

我们常以为,人在绝望时本能会驱使他们伸手求援。可现实是,许多被自我伤害念头缠绕的人,像陷入流沙般越挣扎越沉默。一位心理咨询师在接触大量案例后发现,那些最需要帮助的人,往往最安静地独自承受着风暴。他们的沉默并非偶然,而是被一张无形的网困住了。

别给人添乱了,自我驱逐的孤独感

我死了对大家都好,这种念头像毒液般渗透在自我伤害倾向者的思维里。心理学上称为知觉到的累赘感,觉得自己是别人的负担。一位曾挣扎在自我伤害边缘的年轻人坦白:每次想到打电话求助,脑子里就出现接线员疲惫的脸,觉得自己的痛苦只会浪费公共资源。

这种自我否定在抑郁症患者中尤为强烈,他们深陷自罪自责的漩涡,甚至认为结束生命是负责任的选择。

更残酷的是,这种累赘感常与现实背道而驰。有位女士在遗书里写满对家人的歉意:原谅我这个没用的女儿。

而她的父母哭着展示手机,屏幕上全是未回复的关心短信:妈妈做了你爱的红烧肉,回家吃饭好吗?

当一个人被痛苦扭曲了认知,连爱的明证都被解读为负担。

求助热线?不如独自面对黑暗

许多人压根不知道生命热线存在,或对这些服务充满误解。调查显示,超过三成的潜在求助者误以为心理热线是收费服务,而实际上国内大多数危机干预都是免费的。更有人坚信打热线会被强制送医,害怕失去最后的选择权。

即使了解热线的人,也常陷入信任危机。网络论坛里流传着这样的吐槽:打了三次都在占线、接线员像在读剧本。这些碎片化信息形成心理暗示:求助是无效的。一位自我伤害未遂的大学生坦言:我在天台犹豫时查过热线评价,看到没用的留言就放下了手机,连陌生人都帮不了我,还能指望什么呢?

当痛苦吞噬了求救的力气

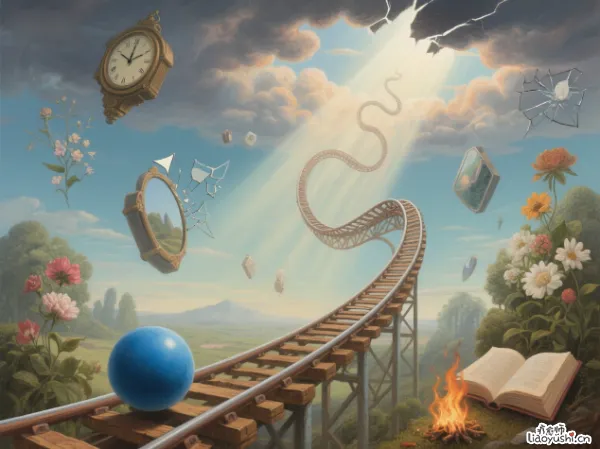

在情绪崩溃的顶点,人可能丧失基本行动力。边缘型人格障碍患者描述那种状态:像被关在隔音玻璃罩里,看得见外面的救生圈,却发不出声音也动弹不得。

神经科学研究发现,极端情绪压力会导致前额叶功能瘫痪,这正是负责理性决策的大脑区域。

23岁的李某在牢房心理咨询中透露:每时每刻都想死,但连起床的力气都没有,更别说组织语言求助了。

这种生理性衰竭常被误认为懒惰或不配合,实则是心理疾病的身体化表现。就像高烧患者无力走到药箱前,心理崩溃者也被抽走了拨通电话的最后一丝力气。

说了也没用的绝望循环

许多沉默者有过求助失败经历。有位青少年在日记里写:鼓起勇气告诉妈妈想死,她说小小年纪装什么忧郁。

这样的二次伤害形成心理烙印。更常见的是被敷衍:想开点出去散散心,这些正确的废话让痛苦者感到被轻视。

专业帮助也不总是立竿见影。服用抗抑郁药的前两周,自我伤害风险反而可能升高;心理咨询需要数次会谈才见效。但处于危机中的人如同溺水者,需要的是即时抓住的救生圈,而非游泳教程。当短期未见效果,绝望感会加倍反扑:看吧,果然没人能帮我。

被文化沉默的呼救

某些文化背景下,心理问题仍被污名化。中年男性求助率特别低,男子汉怎么能脆弱的观念让他们把痛苦转化为愤怒或酒精依赖。有位企业高管在治疗中说:宁可被说成渣男,也不愿被当疯子。

代际隔阂同样致命。老年人普遍认为心理问题是矫情,某社区调查显示,75%的抑郁老人宁愿去庙里求符也不愿咨询医生。而青少年最常隐藏自我伤害念头的原因是怕父母过度反应,有位女生在问卷写:要是告诉爸妈,他们肯定24小时监视我,还不如不说。

当语言成为牢笼

表达能力差异常被忽视。自闭谱系群体可能无法用语言描述情绪风暴;男性普遍比女性更难识别和表达复杂情绪。一位阿斯伯格综合征患者用绘画表现自我伤害冲动:画面里的人在玻璃箱中尖叫,箱外的人只看到安静侧影。这种表达屏障让最需要帮助的人反而最沉默。

创伤经历者更可能陷入失语。有位目睹好友跳楼的女生,事后出现失声症状:想说话时喉咙像被锁住。

心理创伤不仅制造痛苦,还摧毁表达痛苦的能力,这种双重困境将人推入肯定孤岛。

穿透沉默的微光

理解这些沉默原因,才能建立真正的生命防线。有效的危机干预需要穿透这些沉默屏障:

· 主动识别信号:长期失眠、突然赠送珍爱物品、道别式话语都是无声警报。

· 避免评判式语言:你就是想太多不如你最近一定很辛苦

· 提供具体帮助:比起需要时找我,不如说明天陪你去医院好吗?

· 尊重求助节奏:有人需要立即干预,有人需数月建立信任。

某高校心理中心用特殊方法突破沉默:当学生搜索自我伤害相关词时,弹出温暖提示:此刻可能有个人想和你聊聊,不是AI,是真实心理师在线。

这种不请自来的援助,当年挽救了27条年轻生命。

在沉默处聆听回声

那些没打出的求助电话,是生命在绝望中最后的尊严,他们仍在乎是否打扰他人,仍害怕被误解或拒绝。这份挣扎恰恰证明,痛苦从未完全扼杀他们与世界的联结。

一位从自我伤害边缘回来的女士说破关键:真正拉住我的不是那些大道理,是朋友那句你痛成这样还担心吵醒我,说明你值得被好好对待。

当我们在沉默处学会聆听未说出口的痛苦,才能成为穿透黑暗的微光。

或许救赎始于一个认知:那些看似拒绝帮助的人,可能正用全部力气维持着不自我伤害的承诺。他们的沉默不是放弃呼救,而是用最后的克制说:我还撑着,请看见我的挣扎。