夏日的咖啡馆里,林薇又一次提前离场。朋友们的谈笑声、咖啡机的轰鸣、窗外刺眼的阳光……这些在旁人眼中稀松平常的细节,对她而言却像无数根针扎进皮肤。回家后,男友随口一句你也太矫情了吧,让她完全崩溃。更让她恐惧的是另一个声音:我这么容易崩溃,是不是骨子里其实很自恋?

这种自我质疑并非孤例。当高敏感概念逐渐普及,另一种误解悄然蔓延:过度关注自身感受等于自我中心,细腻敏感等于渴望特殊对待。甚至有人搬出心理学研究,声称高敏感是自恋的隐形变体。真相果真如此吗?

当敏感被误读为自恋

高敏感特质(HSP)的神经学基础早已被验证。美国心理学家 Elaine Aron 的研究指出,高敏感人群的大脑对激发的处理更深入,镜像神经元活跃度更高,这使得他们能捕捉到他人忽略的细节,却也更易被情绪淹没。例如,同事一句无心的调侃,高敏感者可能反复琢磨其潜台词;地铁里陌生人的焦虑气息,会直接触发他们的生理紧张。

这种超载状态常被外界误判。当高敏感者因激发过多而回避聚会,被解读为故作清高;当他们因他人批评而情绪剧烈波动,又被贴上玻璃心标签。更尖锐的指责是:你这么在意别人的看法,不就是希望全世界围着你转吗?

这种误读的深层原因,在于高敏感与脆弱型自恋存在表象重叠。心理学研究发现,两类人群都对他人的评价异常敏感,都容易陷入被轻视的焦虑。但核心动机截然不同:自恋者渴望的是崇拜,高敏感者渴望的是安全。

那个自恋的假象如何形成?

案例一中的女孩小然(化名)曾深信自己自私透顶。她无法忍受室友看剧时的笑声,会在宿舍群里激烈控诉对方故意针对自己。心理咨询师发现,她的攻击性背后藏着一个逻辑:如果我是优秀的,别人怎么可能不温柔待我?,这种扭曲认知源于童年父亲持续将她与他人比较的创伤。她的自恋式愤怒,实则是高敏感神经在长期否定下的病态防御。

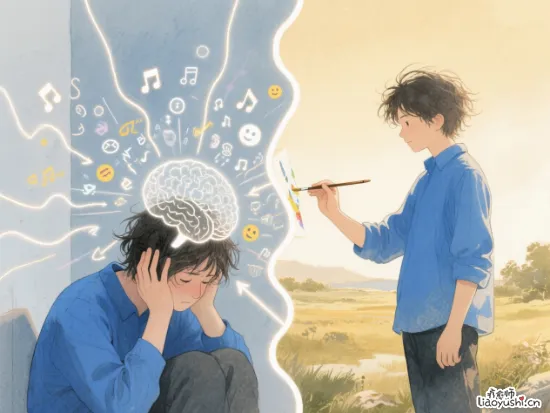

这种防御机制在脑科学中有迹可循。当高敏感者持续暴露在否定性环境中,掌管恐惧的杏仁核会过度激活。为自我保护,大脑可能发展出两种策略:要么完全封闭感受(抑郁倾向),要么将痛苦转化为我与众不同的优越感(类自恋倾向)。后者正是误解的温床:那个看似傲慢的壳,里面蜷缩着惊惶的灵魂。

撕掉标签的关键三问

要破除高敏=自恋的迷思,需要厘清三个本质差异:

1、同理心的温度差

自恋者能察觉他人情绪,但目的是操控或利用;高敏感者的共情则常伴随情绪感染,看见别人哭泣时,自己会不受控制地流泪。研究证实,高敏感者帮助他人的意愿显著高于普通人群,这种利他性恰是自恋者匮乏的。

2、关系中的反射弧

日本学者发现的蛙化现象(因伴侣细微举动突然产生厌恶)多见于自恋者,因其将伴侣视为自我延伸的工具。而高敏感者在亲密关系中的痛苦,往往源于对方不够细腻的倾听,而非对伴侣价值的否定。

3、自我批判的深度

自恋者倾向于将错误归咎外界,高敏者却常走向另一极端。一名ISFJ型高敏感者描述:方案出问题时,我连夜修改几十稿仍自责,而同事一句客户太蠢就释怀了。这种严苛的自省,与自恋的自我豁免天差地别。

让天赋重获自由的路径

高敏感不是缺陷,但需要正确引导。当31岁的设计师阿凯学会以下方法,他终于摆脱自恋指控:

· 重构激发过滤器

在办公室佩戴降噪耳塞,每周安排两天数字排毒日。物理边界建立后,情绪超载频率降低60%。

· 转化深度处理为创造力

把对人情绪的敏锐洞察转向写作。那些曾让他痛苦的过度解读,成为小说中细腻的人物动机。

· 练习有限共情

当朋友倾诉时默念:我理解你的难过,但这是你的课题。 心理界限的明晰,反而让关系更轻松。

神经可塑性研究带来更振奋的结论:当高敏感者停止对抗特质,转而优化激发管理,他们特有的深度思考与创造力会显著迸发。正如一名来访者所言:以前觉得敏感是破洞的伞,现在发现它是能捕捉微风的雷达。

那个在咖啡馆逃走的女孩林薇,后来成了宠物沟通师。她对动物微表情的惊人解读力,让多次被拒收的流浪犬找到新家。客户感叹你真有天赋时,她终于笑着接纳了自己:我不是公主病,只是生来携带高精度雷达,它扫到痛苦,也捕捉星光。

敏感不是自恋的伪装,而是未被破译的摩斯密码。当社会学会分辨脆弱与虚荣,当高敏感者停止用自私鞭挞自己,那些曾被定义为噪声的频段,终将谱成不同的生命协奏。