呼…五点钟闹钟响了,眼睛根本睁不开。挣扎着爬起来,厨房里孩子嚷嚷着要吃的,老公还在呼呼大睡。公交车上挤得让人窒息,老板刚发来的邮件像一颗飞弹,要求今天下班前必须交出修订方案,方案?我连昨晚的觉都没补够!那一刻,感觉自己像被抽空了气的皮球,随时要爆,或者…完全瘪掉。生活这张网,密密麻麻的都是催命符,而我,只是其中一只疲惫挣扎的小虫。脆弱,成了一种挥之不去的背景噪音。

我们常挂在嘴边的 内心强大,它到底是什么?是不是非得像武侠小说里那些闭关几十年的老前辈,或者那些在电视上侃侃而谈、仿佛永远不知道累的成功人士?不,真的不是。

真正的内心力量,并不是一种天生的、金刚不坏的盔甲。它不是让你对所有痛苦都麻木不仁,也不是让你变成一个冷酷无情、刀枪不入的铁人。恰恰相反,它是一种深植于生命韧性的能力,让你在风暴中心,依然能找到自己站立的那一小块坚实土地;让你在被生活狠狠摔打之后,还能拍拍尘土,辨认出方向,甚至,在伤口愈合的过程中,长出新的、更坚韧的皮肤。

它让你在崩溃大哭一场之后,仍有力量拧干毛巾擦把脸,然后该干嘛干嘛去。这力量不是真空包装好的成品,它更像一棵树的生长,需要根基、需要养分、需要时间,甚至需要风暴的修剪。说到树,昨天路过小区,发现邻居老张家那棵半死不活的无花果树,今年居然结了好几个果子,青的,但个头挺大,想想也挺神奇的,植物有时候也挺顽强的。

拥有这种力量的第一步,往往是从 看清自己 开始的。不是那种朦朦胧胧的自以为是,而是带着灯,走进内心那个有点昏暗甚至布满灰尘的储藏室,把那些陈年的情绪箱子一个一个打开看看,哦,原来每次被否定就暴怒,可能是因为童年那个从未被父母夸奖的自己还在角落里委屈;或者在关系里习惯性退缩,背后藏着的是对再次被抛弃的深深恐惧。

我有一个朋友小雅,她曾经是个典型的讨好者。工作中不敢说不,对伴侣的要求百依百顺,累到崩溃也不敢停下来歇口气。她总觉得自己不够好,必须不停地付出、付出、再付出才能被爱、被接纳。后来她用了一年时间,坚持每天睡前十分钟,就只是安静地坐着,像扫描身体一样扫描自己的情绪:

今天老板那个眼神让我心慌…为什么慌?怕他觉得我能力不够?能力不够意味着什么?会被开除?被开除了就活不下去了吗?…

过程很难熬,像剥洋葱,一层一层,常常把自己搞得泪流满面。 但当那些被刻意忽视的恐惧、委屈一点点曝光在自我觉察的光线下,不再是模糊的阴影时,她发现自己紧绷的肩膀竟然放松了一点。不是那些恐惧一夜之间消失了,而是她终于认出了它们是谁,不再被它们牵着鼻子在情绪的迷宫里乱撞了。

接纳这些不够好、会害怕的部分,不再咬牙切齿地和自己较劲,反而让她生出一种奇异的稳定感。看清了,承认了,反而觉得:哦,原来是这样啊,那好吧。

这种认命,不是消极,是和解的第一步。真的,真的。

内心脆弱的人,常常困在自己的思维牢笼里而不自知。 最常见的陷阱有两个:灾难化和肯定化。

比如方案被老板打回来修改,头脑里立刻上演一部恐怖大片:完了完了,他对我印象完全坏了!年终考评肯定垫底!说不定下个月就要被辞退了!房贷怎么办?孩子学费怎么办?…

这就是典型的灾难化思维,把一次普通的挫折,瞬间推演到世界末日的场景。另一种是肯定化的黑白标签:我真是个彻头彻尾的失败者!

或者 这破事儿永远搞不定了!

这些想法像带着倒刺的钩子,紧紧勾住我们的神经,带来无休止的焦虑和沮丧。

对抗这些陷阱,最有力的武器叫做重构。

听起来有点高大上,其实操作起来挺接地气的。当那些灾难性的念头像潮水一样涌来时,试着像法庭上的律师质问对方证据一样,问问自己:等一下,老板打回方案,他明确说我能力不行、要辞退我了吗?过去类似的情况,最终结果真的都那么糟吗?最坏的结果如果真的发生,我真的完全无能为力吗?

这种自我质询,像一把小锤子,能把灾难城堡的围墙敲开裂缝。 然后,尝试换一个角度陈述事实:嗯,方案需要修改,这确实有点压力(承认感受)。但这不代表我整个人都失败了(区分事件与自我价值)。上次类似的修改,我最后也完成了并且通过了(寻找积极证据)。这次我需要先搞清楚老板的具体要求,然后分步骤完成(指向解决方案)。

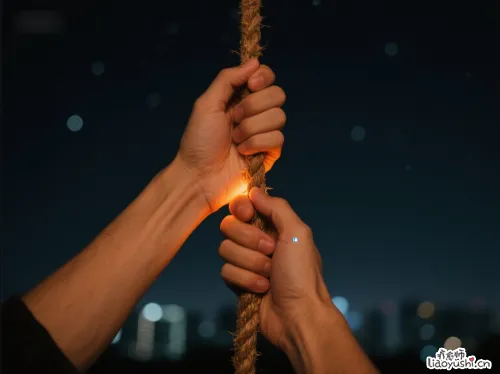

多说几次,真的,多说几次,你会惊讶地发现,语言的转换,竟能微妙地松动绑在心上的沉重绳索。 把我完蛋了换成这是个挑战,心态的天平就开始倾斜。

人,终究是社会性的动物。

试图单枪匹马对抗整个世界的风霜雨雪,是英雄主义,但往往不太可持续。真正的坚韧,常常根植于深层的关系联结里。

想象一下,当你被生活揍得鼻青脸肿时,是独自缩在冰冷的角落舔伤口更容易站起来,还是有一个温暖的声音对你说:嘿,我在呢,我知道你现在很难,咱们一起想想办法?

后者注入的能量,往往是惊人的。

建立你的能量补给站很重要。找到那几个安全基地型的人,他们不一定能帮你解决实际问题,但他们会稳稳地接住你的情绪,不评判,不敷衍,只是真诚地倾听和陪伴。

可能是相识多年的老友,可能是无条件支持你的家人,也可能是某个价值观契合的团体伙伴。别害怕暴露脆弱,真正的联结往往诞生于袒露真实而非完美假面。同时,主动去成为别人的安全基地。

在他人需要时伸出援手,给予不求回报的倾听和温暖,这种付出的过程,奇妙地也会滋养你自己,让你感受到自身存在的价值感和力量感,原来,我也有能力照亮他人。关系的流动,是双向的能量充电桩。

光是看清了,想通了,有人支持了,还不够。内心的力量最终要落实到做这个字上。

它无法凭空降临,它是在一次次微小的、具体的行动中,日积月累铸造出来的。巨大的目标常常令人望而生畏,反而成为行动的绊脚石。关键在于:拆解,聚焦当下。

举个简单的例子。你说你想要强大的内心来抵御工作中的高压?别一上来就发宏愿我明天开始就要变成钢铁战士!

试试看,从最小、最确定的行动开始: 今天下午那个让我头皮发麻的电话会议,我提前十分钟准备好发言要点,深呼吸三次再拨进去。

或者,今天下班后,无论多忙,我就在楼下公园长椅上,安静地坐满十分钟,什么也不干,就听听风声鸟鸣。

这些微承诺的关键在于:微小到不可能失败,具体到可以立刻执行。 每一次你做到了,无论外界有没有掌声,你的内在都会悄无声息地记下一笔:看,我说到做到了。

这种对自我承诺的兑现,哪怕再微小,都是对我能行这份自信感的直接注资。

日积月累,这些微小胜利的涓涓细流,终将汇成你内心力量不可撼动的江河。不用想着一步登天,每一步踩实了,回头看,山已在脚下。

最终,内心力量最深沉的源泉,往往来自于一种超越个体得失的意义感。

当我们所做之事,仅仅是为了满足老板的KPI、为了银行卡的数字跳动、或者纯粹出于恐惧(怕失业、怕责备)时,动力是脆弱的,容易枯竭和被击垮。

试着去寻找和锚定你行动背后那个更深层的为什么。

这份让你头疼的工作,除了薪水,它是否在某种程度上帮你实现着某种自我价值?是否间接服务了你关心的人?比如,那个折磨人的项目上线后,是否能让某个群体的用户体验更好一点点?你每日的辛勤劳作,是否在为家人的安稳生活铺下一块基石?或者,退一步,你是否是在实践一种自己认可的品质,比如负责、坚韧、成长? 当我们能将眼前琐碎、甚至痛苦的付出,与内心认同的某个更大图景、更深价值联结起来时,行动本身就被赋予了意义的光环。

这种意义感,就像深埋地下的锚,能在惊涛骇浪中稳住你的船。它能神奇地将我不得已要做的事,转化为我选择去做的事。这份选择的自主感,本身就是一股强大的力量。

内心力量不是一堵瞬间矗立的高墙,它更像一条需要持续挖掘、不断加固的护城河。 它始于对自己情绪的坦诚相见,成于对扭曲思维的温柔修正,长于安全关系的滋养托举,显于微小行动的日拱一卒,而最终,它获得的深邃与持久,往往来自于将个人努力锚定在某个超越自身的意义星辰之上。这条路没有终点,只有持续的跋涉和点亮。

生活不会停止它的兵荒马乱:塞车、红码、冰箱坏了、重要会议被临时取消…这些破事儿该来还是会来。那个曾经在清晨厨房里濒临崩溃的我,如今依然会在某些时刻感到疲惫和烦躁。但不同之处在于,心底多了那么一小块坚硬而温暖的东西。

像是风暴压境时,你知道自己小船的龙骨足够坚韧;也像在漫长的寒夜里,怀里揣着一个不会熄灭的暖炉。它允许你疲惫,允许你流泪,但它知道,哭过之后,你总能辨认出前行的路标,哪怕只是泥泞小道上,下一个微小的、踽踽前行的脚印。