小吴坐在我对面的椅子上,双手紧紧绞着那杯早已冷却的咖啡,指尖都泛了白。她声音很轻,几乎像在自言自语:林老师,我昨天…又把办公室的咖啡机擦了三遍,把所有人的杯子都拿出来重新洗了。就因为我听到组长轻轻叹了口气。她抬起脸,那笑容疲惫又勉强,嘴角费劲地向上扯着,眼底却干涩得没有一丝光亮。我怕他觉得我不够好…怕得要命。

她顿了一下,深吸一口气,仿佛要把积压了二十多年的重量都吸进去:我爸妈,从小就跟我说,打骂我是爱我,为我好。可我记得最清楚的,是爸爸砸碎的碗盘,还有妈妈尖叫时脖子上暴起的青筋。那种声音,像刀子一样刻在脑子里。晚上躺在床上,听着隔壁屋压低声音的吵闹,我连呼吸都要数着,生怕重了一点…家里太安静的时候,反而更可怕,总觉得下一秒,就会有什么东西砰地一声炸开。

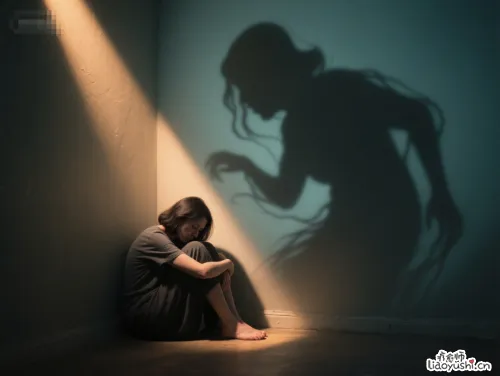

她不是孤例。那些在父母暴躁火焰中长大的孩子,成年后的世界往往带着无法忽视的灼烧烙印。父母的情绪风暴,常常在子女内心刻下两种极端印记:一种是过度警觉的自我压抑,另一种则是失控后的情绪突破。

一种近乎本能的生存策略悄然形成,成为环境的人形晴雨表。

他们的内心天线永远高耸着,精准扫描着身边每个人最细微的情绪波动。同事一个无意识的皱眉,伴侣片刻的沉默,都可能在他们内心掀起一场恐慌的海啸。

小吴就是如此。她像一部永不停歇的精密仪器,时刻监控着办公室里每一缕空气的流动。茶水间同事一句随意的今天有点累,她会解读成对自己工作的不满,接下来几个小时都在反复咀嚼那句话的每一个音节和语调,然后忍不住花光午餐时间跑几条街去买昂贵的甜点分给大家。小组讨论时她几乎从不表达异议,哪怕有更好的方案,也习惯性地把自己缩得很小很小。

她疲惫地告诉我:林老师,你知道吗?我每天晚上躺在床上,脑子里都在放电影,一遍遍回放今天所有人对我说过的话、看我的眼神…生怕哪里没做好。

这份对他人情绪近乎病态的敏感与承担,几乎榨干了她所有的精力,只剩下一个被恐惧掏空的躯壳。

更残酷的是,当那种从小被粗暴对待的愤怒无处可去,如同被强行塞进高压锅,最终只会以两种方式炸裂:要么猛烈向内,把好好的生活腐蚀殆尽;要么猛烈向外,把重要的人际关系炸得粉碎。

小李的经历令人心痛。他外表极其克制,是众人眼中温文尔雅的优秀程序员。他一直以为他把父亲的暴躁甩得远远的,直到一次体检,医生神色凝重地指着报告上好几个异常指标,严肃地警告他,这种长期的躯体化表现(失眠、胃痛、不明原因的心悸)和极高的工作压力指数,根源可能在于他几十年如一日强行压抑的深层情绪风暴。

我从来不敢生气,他苦笑,我爸那种暴怒的样子太可怕了…我以为只要我不像他,就安全了。

可安全了吗?那些被他强行摁回心底的委屈、愤怒、无助,从未消失,只是换了战场,持续啃噬着他的健康。那些说不出口的情绪,最终都变成了他身体里尖锐的警报声。

另一些子女,则在成年后成了父母最不愿见到的翻版,却无法自控。小雅脸上带着清晰的指痕坐在我面前,痛苦地捂着脸:他又摔门走了…这次是因为我做菜盐放多了那么一点点…可你知道吗?刚才我冲他吼、推搡他、甚至指着他骂的样子…简直跟我妈当年一模一样!那个瞬间,我好像被什么东西附体了,完全控制不住…

她绝望地颤抖着,新婚时的甜蜜憧憬被现实的暴戾击得粉碎,她惊恐地发现,曾经最憎恶的父母相处的模式,正在她的婚姻里精准复刻。从小被粗暴对待的孩子,内心往往没有学会安全的情绪表达路径。那些未被温柔安抚的恐慌和伤心,最终冻结成冰,或是燃烧成破坏性的火焰。

那条暴烈的情绪轨道,一旦铺设,轻易就能滑下去。原生家庭的剧本,在不知不觉中成了她下意识演绎的范本。

从高压锅到温水壶,这条路并非坦途,但方向清晰可见:

1、重新认识情绪本身。

情绪不是必须立刻引爆的飞弹,也不是需要终生囚禁的怪兽。当怒火或焦虑升腾,试着像个科学家一样,仅仅是观察它:哦,我现在感到强烈的愤怒/焦虑。

在内心为它命名,就像给一个狂暴的访客登记身份。这一步,就把你和情绪拉开了距离。

2、寻找身体的锚点。

情绪风暴来袭时,最容易失控。立刻把注意力强行拉到身体某个确定的感知点上:双脚用力踩地的扎实感?手里水杯的温度?后背倚靠椅背的触感?专注于这些细微的身体知觉几十秒,能迅速把飘散的理智拉回当下,切断被情绪完全淹没的链条。

3、按下暂停键,建立缓冲带。

当预感自己即将爆或僵死,立刻给自己一个物理隔离的空间和时间。我需要几分钟冷静一下,然后去洗手间、阳台,甚至下楼走一圈。利用这个缓冲期,反复问自己此刻最核心的需求是什么?是被理解?被尊重?还是安全感?明确需求,才能找到有效的表达方式,而非原始的情绪发泄。

4、从小处重建表达习惯。

刻意练习从低风险情境开始表达感受和需求。比如对信任的朋友说:今天那个会议安排让我有点紧张。

或者在餐馆温和地提出:这道菜有点咸,能否麻烦重新调整一下?

每一次微小的成功表达,都是对旧有反应模式的一次松动和覆盖。

5、编织你的支持网。

主动靠近那些让你感觉安全、放松、被接纳的朋友或群体。不要独自消化所有痛苦。在艰难时刻,明确地向信任的人表达你需要怎样的支持(仅仅是倾听?还是一个拥抱?)。加入相关的支持性社群往往能带来巨大的归属感和赋能感,知道这世上你并非孤身一人,本身就是一种强大的疗愈力量。

父母的情绪模式可以成为刻在我们身上的印记,却不必成为终生的判决书。

小雅有一次在咨询中,眼里含着泪,却闪着一种新的光亮:上周五,他又因为一点小事不耐烦地大声说话,我浑身一下子绷紧了,血往头上涌…但这次,我按住自己想要尖叫反击的冲动,看着他,清晰地说:你现在的语气让我想起小时候,我很害怕。我需要你先平静下来,我们才能好好谈。

她说,那一刻,房间里令人窒息的紧张感好像突然被戳破了一个口子。

当我们不再徒劳地遮掩或涂改童年留下的疤痕,而是真正理解它形成的原因与脉络,那些旧伤才真正开始走向愈合。

暴躁父母的阴影或许会在子女的生命里投下长长的痕迹,但真正决定我们是谁的,始终是我们在认清这阴影后,选择如何一步一步,把自己带向有光的地方。

那些在幼年无奈咽下太多吼叫的孩子,即使长大后拥有了平静的生活,内心也常常藏着一座沉默的火山。最深的伤痛不是来自愤怒本身,而是来自我们从未被教会如何与自己的愤怒相处。

将父母的暴戾看作无法摆脱的诅咒,只会让我们在命运的迷宫中反复碰壁;唯有将它视为需要理解和解码的旧地图,我们才能真正走出循环的困境,你不是原生家庭的囚徒,你是自己故事的解码者。