王姐冲进我咨询室时,眼圈通红。她儿子小凯刚上初一,上周因为妈妈提醒他写作业,突然把手机狠狠砸在地上,屏幕碎得像蜘蛛网。王姐吓懵了:以前顶多顶两句嘴,现在怎么像变了个人?我都不认识他了!

我在青少年咨询室最常见到的,就是王姐这样心力交瘁的父母。孩子前一秒还笑着分享学校趣事,下一秒可能因为找不到一支笔而崩溃大哭,或者像小凯一样突然爆发出巨大破坏力。很多父母的困惑直白又心酸:我们小时候挨打都不敢吭声,现在的孩子为啥一点就炸?

秘密藏在孩子飞速变化的身体里。

13岁的男孩小浩就是典型案例。他总在深夜给我发消息:老师,我又失控了。他爸总嫌他说话冲,一次口角后小浩用拳头砸穿了卧室门板。他哭着问我:为什么道理我都懂,就是忍不住那股火?

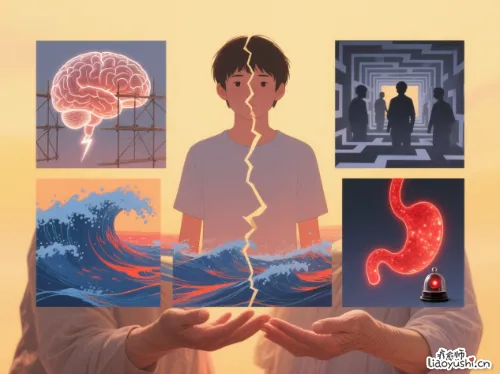

这不是小浩性格差,是大脑在施工。青少年大脑前额叶皮层,负责理性决策、控制冲动的区域,此刻就像一片凌乱的建筑工地。神经科学家扫描发现,这块区域要到25岁左右才能完全成熟。与此同时,掌管情绪反应的杏仁核却高度敏感活跃。当孩子情绪爆时,是他们脑中刹车系统正在艰难对抗油门失控。

未完工的大脑与敏感的情绪中枢激烈碰撞,孩子如同驾驶一辆刹车失灵的跑车。我们强迫他们懂事,无异于要求建筑工人提前结束工程。

青春期体内翻滚的荷尔蒙海啸,更是无声的挑衅者。

15岁的女孩晓敏曾在咨询室崩溃:我也不想哭啊!可眼泪就是自己跑出来…像身体里住了个陌生人。她会在数学考满分后兴奋地计划庆祝,却因妈妈随口一句裙子是不是短了瞬间情绪崩塌,躲进房间哭到窒息。

这并非矫情。青少年体内雌激素、睾酮等荷尔蒙的波动幅度远超成人。这种生理层面的化学风暴,足以让他们的情绪像坐过山车般剧烈起伏。一次普通的家庭对话,触发的可能是他们体内一场小型海啸。

更隐蔽的战场,在孩子不断调试的人际关系网络中。

14岁的阿哲,连续三周逃课躲在体育馆仓库。表面理由是讨厌数学老师,深层扒开是暗恋女生嘲笑他球鞋款式老旧,几个男生跟着起哄。他被钉在土包子标签下,连走进教室都需要对抗巨大耻辱感。

同伴评价在这个年纪重于泰山。一句谣言、朋友圈一个点赞数、群体活动中微妙的排斥信号…这些成人眼中的小事,正在侵蚀他们苦苦构建的自我认同。当孩子回家因为一碗汤太咸而暴怒,可能只是他在学校遭遇冷暴力后最后一根稻草。

最令我心痛的,是无数孩子发出的身体求救信号被误读为作。

曾有个高一女孩持续胃痛却查不出病因,父母认定她装病逃学。直到心理咨询中她用颤抖的手画出一幅画:心脏位置被她反复涂抹成一个巨大黑洞。原来她长期遭受小团体孤立,甚至午餐被不小心打翻多次。心理疼痛找不到出口,只能转化成真实的躯体剧痛。

记住,孩子突然厌学、长期头痛、失眠或暴食,往往不是懒或馋。那是身体在用最原始方式报警:我承受不住了!

面对情绪风暴中的孩子,父母能做些什么?

当孩子情绪爆发,别急着扑灭火苗。试着说:你现在一定很难受,我在这里。就像小浩妈妈学到的:儿子砸门后她没吼叫,默默递上冰块包住他流血的手。那一刻小浩紧绷的肩膀突然垮下,眼泪砸在地板上。他需要的不是批评,是被理解的港湾。

帮孩子给情绪贴标签也很关键。教晓敏区分愤怒和委屈,用被误解代替想害人。当情绪有了名字,怪兽就失去一半威力。晓敏开始在日记里写:今天数学课被点名回答时,我体验到强烈的羞耻感,像被扒光衣服。清晰的情绪觉察已成她的盾牌。

当孩子情绪失控时,请记得:他们不是在挑衅,而是在求生。

孩子情绪剧烈波动的真相,不是叛逆也不是脆弱。是大脑未完工的混乱施工现场,是荷尔蒙掀起的滔天巨浪,是社交丛林里的明枪暗箭,是身体承受不住的疼痛呼救。看见这些隐秘真相,我们就握住了陪伴孩子穿越风暴的缆绳。

下一次孩子莫名崩溃时,试着放下指责的手,张开理解的怀抱。或许你会在泪水中看到,孩子内心那个摇摇欲坠的世界,正因为你的在场而重新稳固地基。