上周三凌晨四点,我咨询室的钟滴答响着,声音在极度安静的空间里显得格外突兀。小雅蜷在沙发里,薄毯子包着她疲惫的身体,整个人脆弱得像一张绷紧的纸。她整夜未睡,眼底通红,声音破碎地叙述着:老师,我停不下来……方案改到第七版了,每一版都像垃圾。我感觉下一秒就要被开除,彻底完蛋了。

那一刻,空气沉重得如同凝结了的糖浆,每一次呼吸都牵扯着无形的恐慌。她被困在绝望的旋涡里,每根神经都发出即将断裂前的哀鸣。隔着微弱的灯光,我清晰地感觉到她体内那份几乎撕裂的焦虑,仿佛独自面对汹涌巨浪的小舟。

我想起程序员阿哲初次来时的情形。那是项目上线前的生死关头,他连续一周平均每天只睡得着三小时。他瞪着布满血丝的眼睛对我说:我完了,代码全是漏洞,系统明天肯定崩溃,我会失业,房贷怎么办?他陷在未来一定毁灭的可怕想象里,连此刻屏幕上的一个普通报错提示都能让他瞬间冷汗淋漓。他被自己大脑编织的恐怖故事彻底劫持,每一秒都在经历着不存在的灾难。

我们如此容易被头脑里呼啸而过的万一列车撞翻在地,却忘了感受此刻双脚真正踏着的地面。

后来阿哲告诉我,当他试着在又一轮心悸来袭时,深深吸一口气,然后对自己轻声说出那句:这只是暂时的感受,它不会永远停留在这里。

仅仅说出来,那份灭顶般的窒息感就短暂松动了一下。这句话像一根锚,把他从翻腾的情绪风暴中拉回现实海岸。原来恐惧并非永恒诅咒,只是心灵天空偶然掠过的一片暗影。

当我们学会觉察情绪潮汐的涨落,便不再轻易被它吞噬。

更别提林姐了。那个午夜,婴儿爆发式啼哭如同警报撕碎了寂静,锅台上糊掉的粥散发着焦糊气息。她站在厨房中央,孤立无援,泪水无声涌出:我是个废物,连粥都煮不好,连孩子都哄不住。那一刻,生活仿佛无数个锋利碎片,同时扎在她心上。

我低声告诉她:试试看,暂时放下所有事情都糟透了这个念头。现在,你只需要面对眼前这一件事。

她怔了怔,视线终于聚焦在怀里那个哭得上气不接下气的小小身体上。奇妙的事情发生了,当她不再同时背负着糊粥、未洗的碗、待付的账单、明天的工作等等所有巨石,只专注于怀里这个需要温暖的小生命时,一种奇异的专注力浮现了。她轻轻拍抚着婴儿,哼起走调的歌谣,哭声竟渐渐弱了下去。有时,生活的重量并非来自真实的重担,而是源于我们试图同时背负所有可能的忧虑。

将庞然巨物拆解后,每一步脚印反而清晰坚定。

还有退休的张教授。从熟悉的讲台退下来那几个月,他陷入了深深的自我怀疑。没用了,彻底没用了。

他反复念叨,眼神黯淡无光。那些曾经支撑他的价值坐标,仿佛一夜之间被无情抹去。后来他告诉我,他逼着自己翻出过去学生们的信件和节日卡片堆在餐桌上,一张张翻看。当那些真诚的感谢与温暖的回忆摊开在眼前,他终于艰难地对自己说出那句话:到今天为止,你已经做得够多了,够好了。

说出这句话的瞬间,他肩头紧绷的弦松了几分。他不是立刻就能完全接纳新的生活节奏,但开始允许自己慢慢学泡茶,笨拙地摸索智能手机,甚至报名了社区里无人问津的书法班。对自己慈悲一些,是抵御虚无感最厚实的铠甲。

我见过太多人,也包括曾经某个阶段的我自己,陷在严苛的自我批判里挣扎。我们总在用未来的无尽要求否定此刻的自己存在的价值。对自己苛刻是容易的,但真正的勇气,反而是接纳自己当下的平凡与局限。

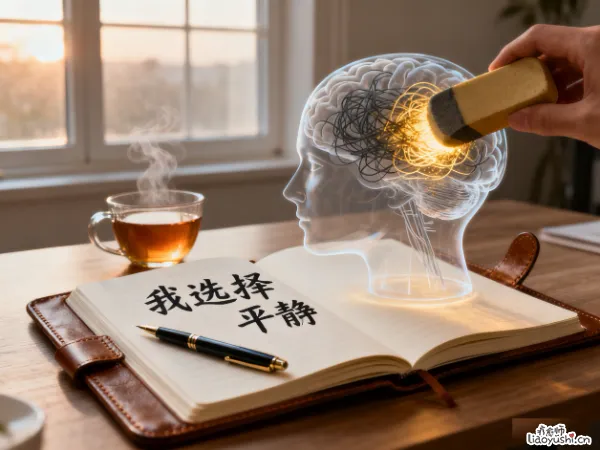

小雅后来告诉我,那天凌晨离开我的咨询室后,她回到寂静的街道上。头顶的天空隐约透出一点黎明前的灰白,空气清冷。她裹紧外套,在心里反复默念着这三句话,像念着某种护身的咒语:

这只是一种暂时的情绪,它不会永远停留在这里。

现在,我只需要面对眼前这一件事。

到今天为止,我已经做得够多了,够好了。

奇迹没有立刻发生。方案依然艰难,压力依然在。但不一样的是,她胸腔里那种被无形之手死死攥住、几乎无法呼吸的窒息感,松开了。她终于能吸入一口完整的空气,凉凉的,带着城市清晨特有的微尘味道,真实地进入她的肺腑。她第一次清楚地感知到,焦虑的潮水会退去,脚下的土地依然坚实。

窗外的晨光渗进纱帘,安静地铺在地板上。我知道,城市里还有无数个失眠的灵魂,在恐慌中辗转反侧。但我也知道,那三句朴素的话语,此刻或许正被某个靠在床头的人攥在手心,像攥着一根小小的火柴,在无边的情绪黑暗中,点燃一点微小却倔强的光。

焦虑或许不会完全消失,但我们终将握住自己的光亮。