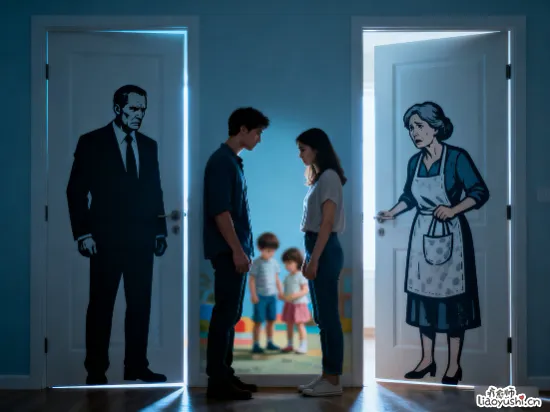

爸妈吵完了就和好了,小孩子懂什么?

这句话,像一把钝刀,割开了无数孩子的童年。

朋友小玲的女儿5岁前是个小太阳,见人就笑。可后来突然变了:一点不顺心就摔玩具尖叫哭嚎,在幼儿园打骂人。直到老师委婉提醒孩子是不是在家模仿了冲突行为,小玲才猛然想起,自己和丈夫这一年频繁争吵,砸碗拍桌是常事。起初女儿还会吓得大哭,后来只沉默地捂住耳朵。

这不是个例。浙江师范大学的研究跟踪了上千个家庭发现:父母经常吵架的孩子,心理问题检出率高达32%,比离婚家庭(30%)还高。更残酷的是,许多父母以为孩子长大就忘了,可心理咨询师张英萍见过大学生复述幼儿园时父母吵架的细节:妈妈摔了玻璃杯,碎片扎进爸爸脚背,血滴在地板缝里……,创伤记忆像锈蚀的钉子,早嵌进灵魂。

一、当争吵响起,孩子的世界正在崩塌

• 婴儿期:恐惧是生理本能

别以为襁褓中的婴儿不懂。心晴行动慈善基金的数据显示:父母突然拔高的音量对婴儿就是恐怖噪音。他们无法表达,只能整夜哭闹拒奶惊醒。更可怕的是,婴儿会本能模仿父母的神态,你握拳咆哮的样子,正在塑造他未来的愤怒模板。

• 3-6岁:自责的种子发芽了

是不是我不乖,爸妈才吵架?这种自责会啃噬孩子的自信。美国佛蒙特大学实验发现:常看父母吵架的孩子,连解读他人情绪都扭曲了。他们能认出高兴和生气,却把平静的脸判定为发怒的前兆,世界对他们而言,永远危机四伏。就像小玲的女儿,在幼儿园抢玩具时吼同学:我打死你!像妈妈对爸爸那样!

• 青春期:用一生逃离家的模样

父母争吵最隐蔽的毒,是让孩子对亲密关系绝望。有个女孩在日记里写:每次恋爱,只要对方声音大点,我就发抖想吐……父母的争吵,会成为孩子生命中的噩梦,而我永远走不出这个噩梦。

研究发现,这类孩子成年后离婚率是普通家庭子女的3倍,他们既怕重复父母的模式,又不知如何经营婚姻。

二、那些安静懂事的孩子,伤得最深

父母总安慰自己:孩子没哭闹,说明没事。大错特错!

• 第一种孩子:活成隐形人

网友曼曼的6岁儿子,每次看父母吵架都安静玩积木。直到有天夫妻吵到砸东西,孩子突然抓起书包冲出门:我要离开这个家!

这类孩子把恐惧压进心底,长出两种生存盔甲:要么极度讨好(我乖爸妈就不吵了),要么情感冷漠(反正爱会伤人)。

• 第二种孩子:变成小飞弹

男孩强强在小学总打架,老师约谈家长才发现:父亲常骂母亲没用的废物。强强不锤人时,会突然用头撞墙。心理学者解释:攻击性是孩子对无助的宣泄。当他们无法阻止父母争吵,就对更弱者挥拳,同学玩具,甚至自己。

⚠️ 脑科学警示:长期处于争吵环境,孩子大脑的杏仁核(恐惧中枢)会异常活跃,而前额叶(理性控制区)发育滞后,这意味着,他们一生都可能被情绪突袭,却无力自控。

三、如果吵了,如何把伤害降到低?

完全避免冲突不现实,但你可以选择不让孩子陪葬:

• 给争吵套上安全绳

一位家庭治疗师分享关键原则:

吵前默念:不人身攻击不翻旧账不把孩子卷入。可以说你忘了交电费我很生气,但别说你和你爸一样没责任心!

如果情绪失控,马上暂停:妈妈需要冷静五分钟。

• 事后修复比道歉更重要

孩子不需要爸妈永远恩爱的幻觉,他们需要确认三件事:

1不是我的错:

蹲下来告诉孩子:我们吵架是因为工作压力,就像你和朋友争玩具一样,和你无关。

2家仍然安全:

当着孩子和解:刚才爸爸吼人不对,但妈妈理解他是担心奶奶生的病。

3你永远被爱:

用拥抱代替解释。触摸传递的安全感,比语言深刻十倍。

• 把伤疤变成成长课

上海纽约大学的崔丽弦教授团队发现:若父母能示范冲突后建设性解决,孩子反而能学会情绪管理和共情。

比如和孩子聊聊:今天爸爸妈妈争论时声音太大,吓到你了吧?如果是你,会怎么帮我们不吵架?

四、最深的爱,是让孩子不怕回家

一位曾目睹父母厮打的女孩,如今成了儿童心理学家。她在诊室挂着一幅画:

暴风雨中的小船上,父母奋力划桨,孩子缩在船舱。舱外雷电交加,舱内却有个小小摇篮,父母用身体围出了一块干燥温暖的地板。

她总对焦虑的父母说:孩子不怕冲突,怕的是冲突中无人顾及他。

家可以下雨,但不能让孩子独自淋湿。

当争吵的阴影逼近时,请记得:

那个捂住耳朵的孩子,正等着一双手拉开他眼前的黑幕; 那个摔门离家的少年,渴望有人追出来喊我们爱你;

那个未来将走进婚姻的青年,需要你证明:爱里可以有争执,但争执里永远有尊重。

爱的练习:今晚,关掉电视十分钟,全家玩情绪纸团游戏, 把今天的不满写在纸上:老板骂我了、数学题好难,然后团成球互相扔。最后踩扁纸团大笑:看!烦恼被我们打败啦!

笑声,才是孩子童年最该记住的声音。