你有没有过这样的时刻:明明工作已经超负荷,却不敢对同事说不;伴侣随口一句话就能让你整晚失眠,反复琢磨他是不是讨厌我;一到重要场合就手脚冰凉,心里有个声音不断说你肯定会搞砸的?

这些看似没来由的恐慌和焦虑,很可能不是你想太多,而是你心里住着的那个受伤小孩在发出信号。那个小孩,携带着你童年时期未被安抚的恐惧、未被回应的渴望,一直住在你身体里。

几年前我遇到一位来访者小雅。她工作能力很强,却总在升职前莫名搞砸项目。咨询中她突然哽咽:我好像总在等一句做得好……可我爸从没说过。

三十岁的她,心里还卡着七岁时拿着满分试卷却只换来父亲别骄傲警告的小女孩。

如何疗愈内在小孩,成了她人生真正的转折点。

心理学中所说的内在小孩,不是矫情的比喻,而是我们情感记忆里鲜活的印记。那些被严厉责骂后缩在墙角发抖的夜晚,被同学嘲笑时恨不得消失的瞬间,渴望拥抱却只等到关门声的黄昏,所有这些记忆,都沉淀为内在小孩的伤痕。

如果童年时照顾者常贬低羞辱你,成年后的你可能总觉得自己不够好;如果父母对你情感疏离,你或许会变成讨好型人格,用付出来交换一点点被爱的错觉。一位幼儿园园长分享过真实案例:一个总在聚餐时乖巧不动的孩子,后来被诊断出严重情感压抑,因为乖是他抵御父母失望目光的盔甲。

更扎心的是,这些伤痕会代际传递。有位参加心理工作坊的妈妈坦言:我怕把自卑感传染给孩子,所以拼命夸他。直到儿子哭着说妈妈你根本没在听我说话,我才发现,自己重复了母亲的模式,用为你好回避真正的陪伴。

听见哭声的第一步

疗愈的开始,是停下你不该这么敏感的自我批判。试着在情绪翻涌时做个温柔观察者:当领导皱眉你心跳加速,可能触发了被父亲训斥的记忆;伴侣不回消息你焦虑不已,或许映射着童年被反锁家中的恐慌。

有位女士通过写日记疗愈自己。她用三重视角记录同一件事:我的版本写满委屈,你的版本替童年自己发声,他的版本则像慈祥长者般宽慰。半年后她发现:原来那个总贬低我的声音,是内化了母亲的语气。

给内在小孩一个家

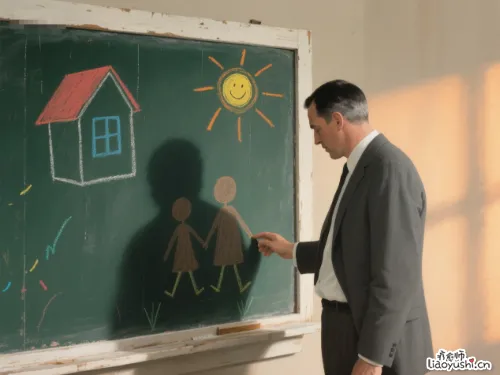

真正的改变发生在建立内在父母时。想象你拥有了理想父母的品质:会蹲下来拥抱那个哭泣的小孩,告诉他:害怕也没关系,我陪你一起面对。

心理咨询师常引导来访者与内在小孩对话。有位男士在想象中回到十岁,当时他因弄丢学费整夜不敢回家。

成年的他对孩子说:那不是你的错,大人本该帮你解决问题。

话音刚落,他自己泪流满面。两个月后,他第一次拒绝了同事的甩锅行为:心里有个声音说,你现在有能力保护自己了。

让伤口长出力量

创伤的本质是无力感,而疗愈是找回主动权。

你可以用具体行动重塑体验:

每周做件童年想做却被禁止的事,比如在雨中踩水;

当焦虑袭来时抚摸胸口轻语:我知道你很害怕,但我们现在很安全;

给旧照片里的自己写封信:谢谢你熬过那些日子,未来的风景很美。

有位女孩在艺术疗愈课上画了幅重生图:阴暗角落里蜷缩的孩子,被一道金光笼罩。她在旁边写道:光是我自己用手电筒照的。

三年后她成为儿童心理辅导员:每个孩子都该知道,他们的存在本身就是光明。

内在小孩不会消失,但伤痛可以转化为资源。那些细腻的感知力让你更懂共情,对痛苦的熟悉让你能辨识他人的无助,而穿越创伤的经历,则铸就了独属于你的韧性。

夜深人静时,试着把手放在心口吧。当掌心的温度穿透胸膛,你会触碰到那个等待已久的小孩。不必对他说别哭,只需轻轻点头:我看见你了,这些年来,你真的很勇敢。

而真正的成长莫过于此,当你成为自己的灯塔,所有迷航的船只终将找到归途。