你有没有过这样的体验,明明很努力,却总在原地打转?工作拼到凌晨,领导却说方向错了;对孩子掏心掏肺,ta却越来越叛逆;甚至婚姻里不断退让,关系反而更紧张。

我们往往在行为层拼命挣扎,却没意识到问题藏在更高的维度。就像你拼命擦拭镜面上的雾气,却没发现是房间的湿度出了问题。

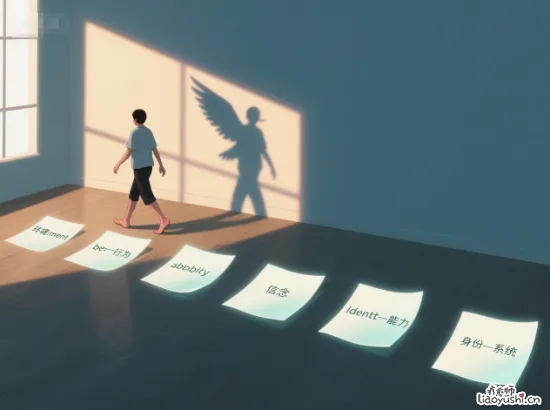

我第一次接触理解层次贯通法是在心理导师的工作坊。地上铺着六张A4纸:环境、行为、能力、信念、身份、系统。导师让我选个近期最困扰的事站上去。那时我正为团队效率低下焦头烂额,每天加班到深夜替下属补漏洞。

从环境纸起步,我立刻开始抱怨:同事总拖后腿,客户催命,公司资源又不足… 这是多数人困住的起点,抱怨者模式。特点是永远在指责外界,觉得全世界都在拖累自己。

当跨到行为纸,我的叙述变了:我每天替他们改方案,周末也在写流程文档…

这是行动派的典型状态:用战术勤奋掩盖战略懒惰,就像推磨的驴子,走得再久也逃不出磨坊。

站在能力层时,我突然愣住:我好像只会当救火队长?其实根本不懂怎么培养团队。

这层的人开始觉醒:方向错了,跑再快都是倒退。

真正的转折发生在信念层。当导师问你认为领导者的核心价值是什么,我脱口而出把控质量。瞬间醍醐灌顶,原来我把团队当流水线零件,而不是活生生的人!那些让你痛苦的原则,往往藏着认知的死穴。

继续走向身份纸更震撼。闭眼深呼吸时,潜意识浮现的画面竟是攥着缰绳的骑手,我一直用控制证明存在感。当我尝试转换身份:如果我是园丁,会怎么做?

全身骤然放松,园丁只需要阳光雨露,而非缰绳。

最后的系统层无法用语言形容。当引导师说感受你与世界的关系,有暖流从胸口蔓延到指尖。不是鸡汤式的感动,而是突然看清团队困局背后,是我用恐惧切断了信任的流动。

这次体验后,我把六层模型用在每个卡点时刻:

1、辅导写作业崩溃的母亲发现:她在行为层怒吼孩子,是因身份层把自己当成绩监督员,而非成长陪伴者;

2、创业亏损的学员在信念层找到病灶:他坚持薄利多销是因父亲灌输贪心可耻;

3、相亲屡败的女孩站在系统纸上痛哭:我总在验证自己不值得被爱。

高层认知就像灯塔,当你在顶层看清航向,底层的行动自然校准。

有个案例特别典型:总抱怨丈夫冷漠的妻子,在身份层意识到自己扮演着等待者,除非他改变,我才能快乐。当她转为关系创造者,不再紧盯对方是否倒垃圾,而是周末约丈夫去郊外骑车,冰封十年的婚姻开始回春。

实际操作这个方法极其简单,只需六张纸和安静的空间:

1、从环境层启动:困扰涉及哪些人/事/时限?(别停在这抱怨!)

2、行为层反思:我目前做了什么?是否在无效重复?

3、能力层突破:需要哪些新技能?哪些资源没动用?

4、信念层深挖:这件事对我为什么重要?恐惧什么?(警惕非黑即白的答案)

5、身份层觉醒:此刻的我像什么角色?想成为谁?(园丁or监工?船长or水手?)

6、系统层连接:闭眼感受与世界的联结(常出现意象:光、海、根系)

最高级的解决问题不是拆墙,是站到墙上看风景。那些在精神层思考的人,比如乔布斯说活着为改变世界,稻盛和夫践行利他经营,本质都是通过改写顶层代码重构人生算法。

上周有个95后姑娘在咨询室完成六层行走后突然大笑:我以为来学时间管理,结果发现是来改命的!

她辞职开了儿童绘本馆,这决定看似突然,实则因她在系统层触碰到童年缩在书店角落的幸福记忆。

当你锚定高维的自己,低维的困扰便自动降噪。那个总挑剔你工作的领导?不过是环境层的背景音;那堆未读邮件?在能力层加个筛选程序就能解决。

理解层次贯通法最动人的地方在于:它不教你战胜什么,而是引领你超越战场。就像站在山顶看山脚的迷宫,路线突然清晰可见,所有答案都在你心里,只是需要一把钥匙打开认知的折叠空间。

下次焦虑时不妨问问自己:此刻的我,正站在哪张纸上?