午后的咖啡厅里,朋友攥着杯子,指尖发白。我快熬不住了,她声音压得很低,新项目像一团雾,老板只要结果,没人告诉我下一步该往哪儿走……昨晚又睁眼到天亮,心跳快得吓人。

我静静听着,她的恐惧我太熟悉了。有多少人像我那位金融精英客户一样,表面在CBD顶层运筹帷幄,晚上却因几封未读邮件而辗转难眠?生怕错过一条信息就错过一次机会,更怕做错一个决策就失去所有。

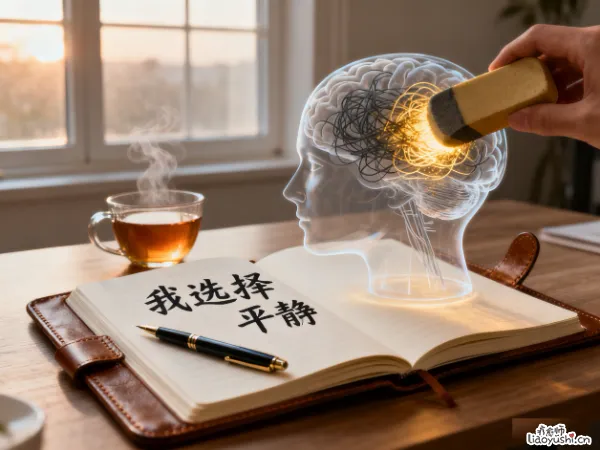

焦虑像藤蔓,在我们的精神世界疯狂生长,计划被打乱时的手足无措,工作处于模糊状态时的反复确认;忍不住一个劲儿刷手机,只为寻找某种虚假的掌控感;甚至在关系里步步紧逼,试图逼对方给出确定的承诺。

我们为何如此惧怕未知?远古时代,草丛里的异响意味着死亡威胁,这份警惕写进了基因。现代社会早已远离野兽,但裁员通知、健康报告、关系破裂……这些现代异响激活了同样古老的警报。

我曾接手一位项目总监的案例。他站在职业悬崖边,公司重组方向不定,他夜夜盯着天花板。一次咨询时他突然说:我怕得像个等待考试成绩的小学生,不同的是,这次考卷上根本没有题目。 突如其来的比喻击中了我,原来掌控欲的尽头,是想象出来的悬崖。

面对未知,人的第一个念头总是去解决它。我们渴望一张清晰的地图,却忘了许多旅程本身就在迷雾之中。

我引导他开始尝试带着问题生活:早上第一件事不再是翻邮件,而是在阳台安静喝五分钟茶;每天设定一小段失控时间,不安排任何待办事项。最初几天他焦虑得坐立难安,直到某天他告诉我:原来窗外那棵树每天清晨都有不同的鸟叫声。

当眼睛不再死死盯着浓雾,耳朵才能听见穿透迷雾的鸟鸣。

我认识一位新手妈妈,被婴儿混乱的作息逼到崩溃边缘。她尝试列出精确到分钟的喂养表,婴儿却用啼哭一次次撕毁计划。某夜她精疲力竭,索性在黑暗中抱起孩子轻轻摇晃。那一刻她忽然明白:婴儿不需要完美时刻表,他们需要的是怀抱里真实的温度。

放下对确定性育儿的执念后,她反而松弛下来。

日子安稳时,我们常错觉一切可控。直到变故如巨浪般袭来,才惊觉自己从未真正掌控过什么。

彼得·德鲁克几十年前就提出过计划性抛弃,定期审视那些看似稳定的生活结构,像清理冰箱里过期的食物。那位项目总监尝试每月划掉一项僵化的习惯,结果主动报名了跨界培训,竟在行业动荡中找到了新位置。舒适区的围墙,有时正是我们亲手建造的牢笼。

几年前在京都寺庙群中迷路,我陷入恐慌。胡乱拐进一条小径,却撞见一座游人罕至的庭院。风卷着枫叶在石灯笼旁打转,池塘映照天空的模样。那份意外的震颤,远胜于任何攻略上的必去景点。原来迷路有时是生命发给我们的隐秘请柬,邀请我们踏足预定之外的风景。

面对焦虑,很多人习惯性地想将其驱逐出境。但真正有效的,或许是学会与它共处。心理学中的接纳承诺疗法(ACT)便着重于此:不去徒劳对抗焦虑的潮汐,而是学会在其中游泳。

一位总被职业不确定性折磨的年轻人告诉我,他不再命令自己别想工作了,而是在焦虑袭来时轻声说:哦,你又来了。 接着继续把咖啡喝完,把邮件写完。焦虑如同我们内心舞台上的配角演员,有时只需轻轻挪开聚光灯,它便不再占据主角的位置。

人们常在风暴来临前加固门窗,却忘了风终会停歇。一位失去稳定收入的朋友,被迫开始接零散的设计案。起初她恐慌于收入的波动起伏,却在几个月后感慨:原来我的潜力像根弹簧,被过去的稳定压得死死的。

这不是在美化苦难。只是当生活的巨浪劈头盖脸打来时,与其耗尽力气对抗浪潮,不如学习在其中调整呼吸。

某个夏日黄昏,我散步时遇见一场突如其来的暴雨。慌忙躲进凉亭檐下,却见两个孩子欢呼着冲进雨幕,在积水里又蹦又跳。水花四溅,笑声盖过雷声。

那一刻我忽然明白:我们无法阻止乌云聚集,但可以选择是否在雨中舞蹈。那份踏进水洼的轻盈姿态,本身就是对未知最坦然的回应。

生活从不会承诺永远的晴空。与其在风暴中徒劳地祈求晴天,不如学会在雨水里挪移脚步,在风中辨认方向。

当你不再执着于预知每一片浪花的形状,反而能感知到整个海洋的呼吸。

在不确定性中重塑内心秩序不是一场令人窒息的战斗,而是一次缓慢深长的呼吸。焦虑不会凭空消散,却能在你每一次主动选择与未知共处的当下,悄悄松动它的钳制。你会看见更大的世界,那里没有你想象的可怕。