凌晨三点,小雅盯着天花板,身体累得像被抽空,大脑却高速旋转停不下来。上周她还躺在床上流泪,觉得人生灰暗无望,此刻却莫名亢奋,想立刻创业、想环游世界、甚至想贷款买下刚刷到的海岛别墅。这种冰火两重天的撕裂感,双相情感障碍患者再熟悉不过。他们把这种状态叫做坐情绪过山车:一会儿被抛上躁狂的云端,一会儿跌入抑郁的深渊。

一、天才病的残酷真相:误诊背后的危险游戏

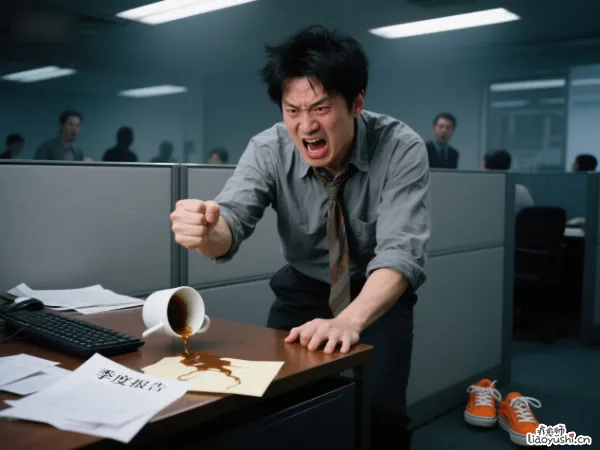

很多人听说梵高、舒曼患过双相,便浪漫化地称它为天才病。可现实中,双相患者更常面临的是误诊困境。有人抑郁发作时被诊断为抑郁症,吃了抗抑郁药后反而更糟,情绪突然窜升成躁狂,疯狂购物刷爆信用卡,甚至与人冲突打架。

医生说我轻躁狂时思维奔逸是潜力爆发。确诊三年的患者林峰苦笑着说,可当我在深夜把50万字小说大纲塞满整面墙,第二天根本看不懂自己写了什么。

这种看似高效创造力的状态,恰恰是双相Ⅱ型的典型陷阱。轻躁狂的人感觉精力爆棚、创意喷涌,误以为是自己变强了,却不知这是疾病信号。等到抑郁期突然降临,身心透支的代价才汹涌反扑。

二、驯服过山车的缰绳:药物组合的精准博弈

控制双相没有万能药,但有科学验证的黄金搭档:

心境稳定剂是基石:

锂盐至今仍是首选,尤其对减少自杀念头效果显著。但需要定期验血监测浓度,避免中毒。

抗癫痫药的妙用:

丙戊酸钠、拉莫三嗪能平复情绪波动,不过育龄女性要警惕丙戊酸的致畸风险。

新一代抗精神病药:

鲁拉西酮、卡利拉嗪这类药物,既能压下躁狂,也能缓解抑郁,还不会让人整天昏睡。

最需警惕的是抗抑郁药。单独使用可能把患者从抑郁直接弹射到躁狂。医生常调侃:给双相患者开抗抑郁药就像火上浇油,必须搭配情绪稳定剂这盆冷水。

三、比吃药更重要的事:在生活缝隙中埋下锚点

小雅在医嘱本扉页写着:药能救命,但救不了生活。

真正教会她与双相共处的,是这些日常小事:

1、给情绪画地图:

用APP记录每天睡眠时长和心情波动,发现连续熬夜三天必诱发躁狂,立刻启动强制熄灯计划。

2、设置财务防火墙:

躁狂期把银行卡交给姐姐保管,超过2000元的支出需两人共同解锁。

3、建立危机暗号:

当对家人说我想去海边看落日,代表需要陪同就医,上次抑郁发作时她曾走向深海。

物理治疗也在创造转机。当药物效果不佳时,改良电休克治疗(MECT)能快速切断重度抑郁;而经颅磁刺激(rTMS)就像给大脑做无痛按摩,逐渐修复失衡的神经网络。

一位经历8次电疗的患者说:醒来像电脑重启,虽然暂时失忆,但压在心口的黑云散了。

四、方向盘不在一个人手里:需要系安全带的亲密关系

双相患者常陷入自责:我又搞砸了聚会,朋友肯定觉得我作。

其实亲友的误解比疾病更伤人。

躁狂期的沟通法则:

不否定他们的伟大计划,而是说:这个想法很有趣,我们明早再细化?拖延时间往往能避开冲动决策。

抑郁期的陪伴禁忌:

避免说振作点,改为默默端杯热茶坐在旁边。当患者说想死时,认真追问计划细节,谈论反而会降低实施风险。

最温暖的支撑来自病友社群。群里有人凌晨分享:刚把药拌在冰淇淋吃了,奖励自己没断药。

下面齐刷刷回复抱抱你、明天我试试酸奶拌药。这些小挣扎里的幽默感,让孤独的战役变成携手攀岩。

五、终点不是治愈,而是平稳航行

医生常强调:双相是终生的慢性病,但慢性病≠绝症。就像糖尿病患者打胰岛素,双相患者需要坚持规范治疗。

- 首次发作维持用药1-2年

- 二次发作建议5年

- 三次以上需长期治疗

这不是惩罚,而是让大脑获得喘息的机会。有患者坚持服药十年后,在医生监护下逐步减药,现在只靠认知行为疗法调节情绪。

偶尔还有小波动,但过山车变成了摇椅。她笑着说,原来悲伤不必坠入深渊,快乐也不必冲上云霄,微风拂面的安稳更珍贵。

与双相和解的本质,是学着在风暴中辨认自己的航道。当药物成为船体的压舱石,心理治疗化作导航仪,亲友的守望点亮灯塔,生命的轻舟终将穿越惊涛,抵达名为平静的港湾。